2025 R7年 1月17日 1995年阪神淡路大地震の日

1.17 岐阜 気温

岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年01月17日)

| 月日 | 01月17日(金) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日の出/入 | 07:01(出) | 17:05(入) | ||||||

| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |

| 天気 | みぞれ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |

| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

気温(℃)

| 朝までの最低気温 1.1℃ | 最高気温 7.9℃ | ||||||

| ||||||||

| 2.8 | 2.7 | 6.2 | 7.4 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | |

| 湿度(%) | 79 | 73 | 48 | 33 | 33 | 40 | 42 | 47 |

| 露点温度(℃) | -0.5 | -1.6 | -4.0 | -7.8 | -8.8 | -8.6 | -9.0 | -7.8 |

| 3時間降水量 (mm) | ||||||||

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.6 | 1018.0 | 1019.9 | 1019.5 | 1019.0 | 1021.1 | 1022.1 | 1022.5 |

(-0.8) | (+1.4) | (+1.9) | (-0.4) | (-0.5) | (+2.1) | (+1.0) | (+0.4) | |

| 海面気圧(hPa) | 1018.8 | 1020.2 | 1022.1 | 1021.7 | 1021.2 | 1023.3 | 1024.3 | 1024.7 |

| 風向(16方位) | 静穏 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北北西 |

| 風速(m/s) | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |

| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| 不快指数 | 43 | 42 | 44 | 44 | 42 | 40 | 38 | 39 |

2025年01月17日の天気概況

冬型の気圧配置となり、日中は全国的に北から西よりの冷たい風が強く吹いた。東北北部、北海道の日本海側は強い雪による積雪増加やふぶいた所も。快晴だった関東の最高気温は16日より高い所が多かったが、日差しの暖かさは冷たい風に負け、ほとんど感じられず。

ニュース

https://www.asahi.com/news/daily/0117.html

中国、3年連続で人口減 出生数は辰年で?増加も少子高齢化止まらず

中国国家統計局は17日、香港やマカオを除く中国本土の2024年末時点の総人口が14億828万人(前年比139万人減)となったと発表した。1949年の建国以来初めて、3年連続のマイナスを記録した。24年の出生数は前年を上回ったものの、65歳以上が占める割合が前年から0・2ポイント増の15・6%となり、今後も少子高齢化による人口減は止まらないとの見方が強い。

発表によると、24年の出生数は954万人で前年から52万人増えた。増加したのは8年ぶりだ。新型コロナウイルスを厳しく抑え込むゼロコロナ政策が終わり、それまで控えていた結婚に踏みきったカップルが23年に増えたことが要因の一つと考えられている。24年が子どもを産むと縁起がいいとされる辰(たつ)年だったことも影響したとみられる。ただ、いずれも25年以降も続くことではないため、24年の出生数の増加は一時的なものである可能性が高い。

中国政府は人口増加を抑えるため、1979年から2015年まで「一人っ子政策」を続けた。その後、産児制限を徐々に緩和。21年には1組の夫婦が3人まで産むことを認めたが、少子高齢化は止まらず、人口は22年末に61年ぶりに減少に転じた。

【詳報】阪神・淡路大震災30年 「1.17を語り継ぐ」追悼の一日

最大震度7の揺れによって、6434人の命と日常が失われた阪神・淡路大震災から17日で30年になりました。追悼と祈りの1日に向けた被災地の表情をタイムライン形式で伝えます。

17:46

午前5時46分に止まった大時計、再び時を刻み始める

発生時刻の午前5時46分に停止した明石市立天文科学館の大時計が、再び動き出した。

17:46

神戸ルミナリエ点灯、鎮魂と復興への願い込め

神戸市中央区の東遊園地の灯籠(とうろう)の前で、発生時刻の12時間後に合わせて市民らが黙禱(もくとう)を捧げたあと、犠牲者への鎮魂と復興への願いを込めた「神戸ルミナリエ」のアーチが点灯した。

神戸市兵庫区の梶原雅子さん(77)は「あの日」、母親(当時80)を亡くした。「末っ子だったので、大事にしてもらいました。明るいおしゃべりな母だった」

当時、病気の母親を5人きょうだいで代わる代わる世話をしており、介護疲れも出てきていた頃だった。1995年12月、初めて開催されたルミナリエを見に行った。「色がきれいで、元気をもらいました」。「慰霊と復興のモニュメント」にある母親の名前が刻まれたプレートにふれ、「みんな元気にしています。見守っててほしい」と伝えた。

17:46

「自分の原点の街で演奏できたことに大きな意味」

国内外で公演を続ける作曲家でピアニストの中村天平さん(44)が、震災当時の実家に近い神戸市東灘区田中町の中之町公園で開かれた追悼の催しで演奏を披露した。

中村さんは震災で自宅が全壊。その体験を原点に、昨年は戦禍のウクライナや能登半島地震の被災地で公演している。

この日、地元住民らが作った土灯籠(とうろう)に明かりがともされ、午後5時46分を挟んで中村さんが自作の曲などを弾いた。「体験を継承すること、そしてこれから起こる災害の被災地に教訓を伝えること。そのためにも節目の今日、自分の原点のこの街で演奏できたことに、大きな意味を感じる」

17:46

再開発を終えた長田で黙禱

神戸市長田区のJR新長田駅前広場では、「1.17KOBEに灯りをinながた」があった。30年前の阪神・淡路大震災発生時刻から12時間後にあたる午後5時46分、震災で亡くなった人たちを追悼する黙禱(もくとう)がささげられ、豚汁の炊き出しやコーヒーの振る舞いがあった。

新長田駅周辺は商店街があり、ケミカルシューズ工場や木造住宅が立ち並んだが、震災による火災で甚大な被害が出た。昨秋にようやく最後の復興再開発事業が完了したばかりだ。

広場では竹やペットボトル、紙で作られた灯籠(とうろう)が並べられ、区内の小学生らが作ったろうそくに火がともされた。近くに住む北条千佳さん(42)は子ども2人と一緒に灯籠に明かりをともした。小学6年生だった30年前、至る所から火の手があがる長田の街を目の当たりにした。「子どもたちにも当時あったことを伝えていきたい」と話した。

17:46

東京・日比谷公園でも「よりそう」

東京都千代田区の日比谷公園では犠牲者を追悼し、次世代に語り継ぐ「1・17の集い」が開かれた。

関西出身者や各地でボランティアに携わる市民でつくる実行委員会が主催した。会場にはLEDライトが並べられ、「1・17」と「よりそう」の文字がともされた。発災から12時間後の午後5時46分には、神戸会場とテレビ電話でつなぎ、犠牲者に黙禱(もくとう)を捧げた。

運営に関わった東京都世田谷区の泉勇作さん(32)は2歳のとき神戸市灘区で被災。大学生の時に東日本大震災の被災地でボランティア活動に参加し、いまは防災グッズの販売などを手がける会社を起業した。泉さんは「あの日を思い出し、大変だったこと、人々の助け合いについて語らう場になれば。次の30年は災害で傷つく人を一人でも少なくしたい」と話した。

16:10

「能登にも届け」「がんばろう北陸」

追悼行事が開かれている神戸・東遊園地では、昨年1月に起きた能登半島地震の発生時刻にあわせて、集まった人たちが黙禱(もくとう)した。

「よりそう」の文字をかたどった約4千本の紙灯籠(とうろう)には、「阪神・淡路大震災からここまで元気にやってきた。能登にも届け、希望!」や「がんばろう北陸」など、応援のメッセージが書き込まれていた。

14:46

「ずっと忘れないよ。東北も神戸も」東日本にあわせ黙禱

追悼行事「1.17のつどい」が開かれている神戸市中央区の東遊園地では、東日本大震災の発生時刻にあわせて黙禱(もくとう)があった。並べられた紙灯籠(とうろう)の中には、「東日本大震災、能登半島地震、ともに支え合いましょう」などのメッセージがあった。

兵庫県西宮市に住む切畑輝子さん(85)は震災当時、木造2階建ての自宅が全壊した。寝ていた2階から自力で外に脱出したが、頭蓋骨(ずがいこつ)にヒビが入るなどの重傷を負ったという。

16年後に東日本大震災が起きた。津波などの映像を見て、いてもたってもいられず翌年、宮城県気仙沼市に支援に向かった。避難所にいる子どもたちの心を少しでも和らげようと、笑顔で丁寧に話しかけたという。

「東北も神戸も同じように悲惨な状況から少しずつ立ち上がってきた。ずっと忘れないよ」。そう思いを込めて黙禱した。

12:30

大学生の子を失った父「悲しみは癒えるものではない」

神戸大では学生39人と職員2人が犠牲になり、後に統合した神戸商船大と合わせると47人が亡くなった。神戸市灘区の六甲台第1キャンパスで震災慰霊献花式があり、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に遺族や職員らが花を手向けた。

当時は経営学部2年で、下宿先で亡くなった戸梶道夫さん(当時20)の父・幸夫さん(77)=大阪府和泉市=が遺族を代表してあいさつした。「30年が経ちましたが、愛する家族を失った悲しみはどれだけ時間が経過したからと言っても癒えるものではない」

道夫さんは会計士になるのが夢だった。自宅の部屋は今もそのままにしているという。

「仕事もリタイアして、この年になると、『道夫がいたらな』と思うことがある」

12:15

首相投稿「防災立国へ決意新た」

石破茂首相は自身のX(旧ツイッター)で、「6400名を超える尊い命が失われた阪神・淡路大震災から30年が経ちました」と投稿。震災後、政府の初動態勢の強化や被災者生活再建支援法の制定、耐震改修の促進などがされてきたとしたうえで、「震災の経験・教訓を継承し、人命・人権最優先の防災立国の構築に向けて、決意を新たに取り組みます」と記した。

12:07

「深く哀悼の意を表します」両陛下がおことば

天皇、皇后両陛下が兵庫県公館で開かれた阪神・淡路大震災の追悼式典に出席。天皇陛下がおことばを述べた。

天皇陛下は最初に「亡くなられた6400余名の方々に、改めて深く哀悼の意を表します」と述べ、皇后雅子さまと被災地を訪れるなかで「被災された皆さんが、困難な現実を前にしながらも互いに励まし助け合い、懸命に前へ進もうとする姿は、今もなお脳裏に深く刻み込まれています」と話した。

また、大震災から30年を経て、震災を経験していない世代の人々が増えているとしたうえで、「震災を経験していない若い人たちが震災について自主的に学び、考え、自分の言葉で発信し、次世代へつないでいこうとする活動に取り組んでいると聞き、心強く思います」と語った。

宮内庁によると、震災発生時に天皇、皇后だった上皇ご夫妻も、東京・元赤坂の仙洞御所で、例年通り、発生時間に合わせて黙禱(もくとう)を捧げた。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまも黙禱を捧げたという。

12:00

中学生「大切に命輝かせて生きる」

天皇、皇后両陛下が出席し、兵庫県公館で開かれた追悼式典では、震災で父を亡くした西宮市の武田眞理さん(66)が遺族代表の言葉を述べた。

「父はひとり犠牲になって家族を守り、それは私に強く生きろというメッセージに思えた」

能登半島地震にも言及し、「同じような悲しみを持った人たちに心の平安が訪れることを願うとともに、後世の人たちに命の大切さを伝えていきたい」と話した。

また淡路市立北淡小6年の富永帆華さん、西宮市立浜脇中2年の坂田詩恵奈さん、県立舞子高3年の細谷悠彬さんがメッセージを発表。坂田さんは「亡くなった方々が当たり前のように過ごすはずだった今、この一瞬を大切に命を輝かせて生きていきます」と述べた。

12:00

オリックス岸田・新監督ら黙禱

大阪市此花区にあるプロ野球オリックス・バファローズの球団施設「杉本商事バファローズスタジアム舞洲」では、選手や球団職員ら約90人が神戸の方角へ黙禱(もくとう)を捧げた。

1995年は前身のオリックス・ブルーウェーブが「がんばろうKOBE」を合言葉にリーグ優勝した。大阪府吹田市出身で、当時中学1年だった岸田護・新監督は「『がんばろうKOBE』というメッセージは中学生ながらに見ていた。そういう思いを持って、オリックスのファンの方に元気を与えようと取り組んでいかないといけない」と話した。

午前の練習を終えると、新人選手たちは当時の被災地の様子やオリックスの優勝の写真を見て震災とともに歩んだ球団の歴史を学んだ。

ドラフト1位の麦谷祐介(富士大)は「高速道路の(倒れた)写真があったけど、その印象がとても強い」。自身は仙台市出身で、2011年の東日本大震災を経験した。「誰かのため、ファンのためを思って、夢や感動を与えて優勝したと思う。30年の節目で、そういう縁もあると思うので優勝したい」と語った。

10:50

妹亡くした姉「ごめん」の気遣いがつらかった

阪神・淡路大震災からの復興の象徴として各地で栽培されている「はるかのひまわり」の由来となった女児の姉、菊地いつかさん(45)が、兵庫県猪名川町の町立楊津小学校で講演した。

小学6年生だった妹の加藤はるかさん(当時11)は、神戸市東灘区の自宅で崩れた天井の下敷きになって亡くなった。

その年の夏、自宅跡にヒマワリが咲いた。はるかさんがかわいがっていた隣家のオウムのえさだった種が芽吹いたもので「はるかのひまわり」として全国に広まった。

この日、いつかさんは全児童45人と保護者らに、被災直後に2週間を過ごした体育館が遺体安置所を兼ねていて、1日中、泣き声が絶えなかったことなど、中学3年生の時の被災体験を詳しく話した。

高校に進学してからは、新しい友人に「妹がいたけど、地震で亡くなった」と答えるたびに、「ごめん」と気遣われるのがつらくなり、「きょうだいはいない」と言うようになったという。「うそをついている自分が嫌になり、不登校になったこともありました」

いつかさんは「友だちや家族とけんかをすることもあるかもしれないけれど、できたらすぐに仲直りしてほしい」と呼びかけた。

はるかさんとの最後の言葉は1月16日夜の「おやすみなさい」だった。「私と妹の間には、当たり前の『おはよう』がもうない。みなさんは毎日を大事にして、気持ちをしっかり伝えてほしい」と締めくくった。

10:35

林官房長官「災害対応の強化、着実に進める」

林芳正官房長官は定例の記者会見で、「大規模災害から国民の生命、身体、財産を守り抜き、人命、人権最優先の防災立国を確立するため、阪神・淡路大震災を含む度重なる災害から得られた多くの貴重な教訓を生かし、災害対応の強化に向けた取り組みを着実に進めていきたい」と語った。

林氏はまず、「この震災でお亡くなりになられた方々に改めて哀悼の意を表します」と述べた。また、2026年度中の防災庁設置をめざす方針を改めて示し、「我が国は世界有数の災害発生国であり、過去の災害から得た経験や教訓を踏まえて不断に防災対策の見直しを行う」とした。神戸市での式典には、政府を代表して坂井学防災担当相が出席する。

10:15

あの日の教訓、次への備え 大阪府警が訓練

阪神・淡路大震災では大阪府内でも強い揺れに見舞われた。大阪府警は次の巨大地震を想定した交通規制の訓練を実施。南海トラフ地震を念頭に置き、停電により信号機が使えなくなったと想定した。

午前10時すぎ、大阪市城東区の関目5丁目南交差点では実際に信号機を消灯させた。城東署員や交通機動隊の警察官が交差点の中央に立ち、笛を吹きながら手信号で交通整理した。

その後、持ち運びできる発電機を信号機に接続し、電力を復旧させる手順を確認していた。

10:00

東大寺でも慰霊法要

奈良市雑司町の東大寺は午前10時から境内の念仏堂で「阪神淡路大震災発災30年物故者慰霊法要」を営んだ。

犠牲者の冥福を祈り、橋村公英別当ら僧侶約20人が理趣(りしゅ)経を読み上げた。堂前の焼香台前で、参拝客らも静かに手を合わせていた。発災時刻の午前5時46分と法要開始の午前10時、「奈良太郎」と呼ばれる国宝の釣り鐘がつかれた。

正午からは、有志約150人が境内にある東大寺総合文化センター金鐘ホールで、復興を願って歌い継がれる「しあわせ運べるように」と「ふるさと」を合唱奉納する予定。

09:57

「タイガースには伝える役割がある」球団社長

兵庫県西宮市にあるプロ野球阪神タイガースの2軍施設・鳴尾浜球場では、選手や球団職員ら約60人が黙禱(もくとう)を捧げた。

粟井一夫球団社長は「毎年色々思い起こして、できること、しなきゃいけないことを振り返る。30年の節目なのでいつもの年より考えることが多かった」と語った。

2軍施設は3月に同県尼崎市の新施設「ゼロカーボンベースボールパーク」に移転する。「この鳴尾浜で(黙禱を)やるのも最後。尼崎にいってどういう形になるかわからないが、震災があって復旧復興してきたことを伝えていく役割がタイガースにはある」と力を込めた。

09:00

「語り継げば、亡くなった人々は心の中で生き続ける」児童会長

児童8人と保護者6人が犠牲となった兵庫県芦屋市立精道小学校で、追悼式が開かれた。運動場東側の慰霊碑前に祭壇が設けられ、児童らが手作りした造花や千羽鶴を手向けた。

児童会長の岸大成さん(6年)は「震災を語り継ぐことで、亡くなった人々が心の中で生き続けると思う。大切な人を失った方々の苦しみを知り、僕は精いっぱい生きていこうと思います」と追悼の言葉を述べた。

05:47

遺族代表「教訓を語り継いでいく」

東遊園地の追悼式典で、小学校教諭の長谷川元気さん(38)=神戸市=が遺族代表として追悼の言葉を述べた。

長谷川さんは震災で母(当時34)と弟(当時1)を亡くした。

「家族や親戚、友達といった、自分の周りにいる人のありがたさ。そして日常のありがたさを、身をもって知りました」

2014年から語り部として活動している。語り部の話を聞くことは、災害を自分事としてとらえることにつながる、と長谷川さんは考えている。

「より多くの方々に防災、減災のスタートラインに立ってもらえるよう、これからも震災から得た教訓を語り継いでいきます」と話した。

05:46

鎮魂の祈り込めた音色響く

神戸市中央区の諏訪山公園ビーナスブリッジでは、トランペット奏者の松平晃さん(82)=川崎市=が地震発生時刻に合わせてトランペットを演奏した。人々が黙禱(もくとう)する1分の間、鎮魂の音色を響かせた。

震災前日まで公演で神戸市内を訪れていた。1999年から毎年この場所で演奏を続けている。今年の曲目は童謡「どこかで春が」。眼下の神戸の夜景に向かって楽器を構え、朗々と吹き鳴らした。松平さんは「鎮魂の祈りと、子どもたちがあたたかい春を迎えられるよう願いを込めて吹いた」と話した。

05:46

ドラム缶の鐘の音響く「頑張ってきた象徴」

震災直後に避難所となった兵庫県芦屋市茶屋之町の西法寺では、ドラム缶でつくった鐘を地元住民らが突き、犠牲者を悼んだ。約20年にわたり親しまれた初代のドラム缶の鐘は老朽化が進み、昨年役目を終えた。境内には新調したばかりの2代目ドラム缶の鐘の音色が響いた。

初代の鐘は、震災当時にドラム缶で風呂を沸かしたことにちなんでつくられた。初代と2代目の鐘をつくった芦屋市の工務店社長、藤野春樹さん(72)は「ドラム缶は電気や水道も何もない状態から頑張ってきた象徴。鐘の音を聞いて当時のことに思いをはせてもらいたい」と話した。

05:46

大時計の針、「あの時」で止まる

日本標準時の基準となっている東経135度子午線上にある、兵庫県明石市の市立天文科学館では、職員らが大時計(直径6.2メートル)の針を5時46分で止め、黙禱(もくとう)を捧げた。

停止に先立って、建物の壁面には「1.17 わすれない」のメッセージも投射された。

震災当時、揺れで建物内部の親時計とのケーブルが断線。大時計は午前5時46分を指したまま止まった。応急措置で動き出すまで約1カ月かかった。

05:46

手書きで「1.17を語り継ぐ」「生きる」

神戸市中央区の東遊園地で開かれた「1.17のつどい」では、「よりそう 1.17」の形に並べた灯籠(とうろう)を前に、発生時刻に合わせて1分間黙禱(もくとう)した。

「よりそう」には、東日本大震災や能登半島地震など、他の震災も含めて被災地や被災者を忘れず寄り添い続けようという思いが込められている。

灯籠には、手書きで「1.17を語り継ぐ」「生きる」「能登半島地震で被災された方が1日も早く日常に戻れますように」などのメッセージも書かれていた。

05:46

福島被災者「1.17と3.11は忘れちゃなんねえ」

福島県郡山市の開成山公園では、雪が舞う夜明け前、当時ボランティアとして復興支援に携わった人や東日本大震災の被災者ら15人が、震災から30年の数字を入れたハートの形と「1.17」を表した1200本のろうそくに灯をともした。地震が発生した午前5時46分には、手を合わせ黙禱(もくとう)した。

当時被災地支援のため現地に入ったNPO法人「ハートネットふくしま」理事長の吉田公男さん(68)は、建物が跡形もなく壊れた風景がどこまでも続き、被災者が公園に作ったブルーシートの仮設テントから寒々とした光が漏れていた光景が、今も脳裏に焼き付いているという。

「被災者支援のあり方はこの30年で改善した点もあるが、まだまだ不十分なところもある。私たちができることには限りがあるが、せめて『忘れていないよ』と言うメッセージは、伝え続けていきたい。『東日本大震災を忘れてほしくない』と私たちが願うように」

原発事故で被災し、双葉町から郡山市に移り住んだ渡辺光一さん(73)は「何十年たとうが、1.17と3.11は忘れらんねえし、忘れちゃなんねえ」と語った。

05:46

石巻から「同じ被災者として追悼」

東日本大震災の津波被害に遭った宮城県石巻市の被災者らが17日、石巻南浜津波復興祈念公園で、阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼した。市民有志がLEDキャンドル約600個で「1.17」の明かりをともし、発災時刻の午前5時46分、阪神方面に向かって黙禱(もくとう)を捧げた。

呼びかけた黒沢健一さん(53)は「東日本大震災では神戸や関西から支援していただき、力になった。同じ被災者として石巻から追悼し、これまでの支援に感謝の思いを込めた」と話した。

05:46

34人犠牲の地滑り現場で住民ら祈り「後世につなぐ」

大規模な地滑りが発生して34人が亡くなった兵庫県西宮市仁川百合野町では、地域住民ら50人以上が慰霊碑前に集まり、祈りを捧げた。

現場では地震直後に幅約100メートル、長さ100メートルの地滑りが発生し、13戸の家が巻き込まれて34人が命を落とした。

住民らでつくるボランティアグループ「ゆりの会」は、跡地に花を植える活動を30年近く続けている。代表の大野七郎さん(79)は「早いもので30年。ここがそういう場所だったことを後世につないでいただきたい」とあいさつした。

慰霊碑の前には、地元の上ケ原小学校の児童約80人が描いた紙灯籠(とうろう)も並んだ。岩瀬寛明校長(55)は「教職員の3分の1は震災を知らない世代。職員間でもしっかりとつないでいかないといけない」と語った。

05:46

「ヴィッセルは復興と共に歩んできたクラブ」

サッカーJ1ヴィッセル神戸の選手、スタッフ計58人が、神戸市中央区の東遊園地を訪れ、地震発生時刻に黙禱(もくとう)した。クラブは1995年1月1日に創設。震災が起きた同月17日は、チーム初練習を予定していた。

吉田孝行監督は当時、神戸市西区にあるサッカー強豪校、滝川二高の3年生だった。「サッカーを通して震災を知らない世代にも(記憶を)伝えられればいいし、サッカーで勇気を与えられるようなクラブになれればいい。自分たちができることを精いっぱい頑張りたい」と話した。

兵庫県尼崎市出身のDF山川哲史は「日常は当たり前ではなく、1日1日を大切に生きていかないといけないと思った。ヴィッセル神戸は復興と共に歩んできたクラブ。たくさんの方々に感動と勇気を与えて、少しでも前を向いて生きていける力になれるように、そういった選手、そういったクラブになれるように頑張っていきたい」と決意を新たにした。

05:30

「物言わぬ証人」を前に記憶と教訓の継承誓う

震災で地表に現れた野島断層を保存する兵庫県淡路市小倉の北淡震災記念公園で追悼の催しがあり、被災者ら約250人が参加した。

公園内の広場では参加者が次々と精霊流しをし、午前5時46分に合わせて黙禱(もくとう)した。「アメージンググレース」の合唱もあった。門康彦市長は「震災では市内で58人が亡くなり、当時を知る者として、南海トラフ地震に備えたい」とあいさつした。

同公園総支配人の米山(こめやま)正幸さん(58)は震災時に地元消防団員として救出作業に当たり、いまは震災の語り部も担う。

「悪夢のような日から30年になり、記憶の風化も進むが、震災記念公園には災禍を伝える『物言わぬ証人』の野島断層がある。記憶と教訓をしっかり継承していきたい」と話した。

05:00

優しい人だった祖母に「会えるなら…」

追悼行事「1.17のつどい」が開かれている神戸・東遊園地で、震災の犠牲者を悼んでともされている「希望の灯(あか)り」の火が分けられた。火は「よりそう 1.17」の形に並べた灯籠(とうろう)につけられた。

家族3人で訪れた神戸市中央区の小学校教諭、加藤依緒菜さん(26)は震災で祖母を亡くした。

幼い頃から、困っている人のために汗をかける優しい人だったと聞かされ、「会えるなら、会ってみたかった」。

毎年1月17日には追悼行事に足を運び、「見守っていてね」と祈ってきたという。

南海トラフ大地震など大地震に備えておく大切さをかみ締めている。「小学校の子どもたちには、自分たち教員がいなくても自分の身は自分で守れるように伝えていきたい」と話した。

発生時刻の午前5時46分に合わせ黙禱(もくとう)が捧げられ、その後、遺族代表が追悼の言葉を述べる。

■■■■■1月16日の動き■■■■■

17:46

発生12時間前にあわせ黙禱 「しのぶ気持ちと平和への願い」

神戸市中央区の東遊園地では、「よりそう」の文字に並べられた紙灯籠(とうろう)の前で、地震発生時刻の12時間前にあわせて市民らが黙禱(もくとう)を捧げた。

神戸市須磨区の女性(77)は、7年ほど前から毎年、灯籠を並べるなどの準備にボランティアとして参加している。

震災当時、身の回りの被害は少なかったが、同市長田区の夫の実家が全焼した。地震直後に駆けつけて見た、街が燃える様子は今も目に焼き付いている。

震災から2日後、長田区に住んでいた義父が亡くなった。寒い中公園に避難し、その後発熱。災害関連死だったという。「災害がなければ死ななかったと思う。しのぶ気持ちと、災害が起きず平和であるようにと願いを込めて準備している」と話した。

神戸高校2年の山下稜輔さん(17)は、昨年に続き野球部として準備に参加した。震災を経験した地理の先生から、断層や土砂崩れのリスクがある地理を知っているだけでも、備えが変わると教えられた。「教訓として伝えていかないといけないと思った」

17:46

「30年前のあの日、昨日のことのよう」

兵庫県伊丹市の昆陽(こや)池公園で、阪神・淡路大震災の追悼のつどいがあった。震災翌年の1996年から続く恒例行事で、震災で失われた命の数と同じ6434本のろうそくに灯がともされた。

日が暮れるころ、市内の中学生や住民らが集まりろうそくに一本ずつ灯をともしていった。午後5時46分、主催するボランティア団体「ユー・アイ・アソシエーション」の赤松弘揮代表(56)の呼びかけで、参加者たちは黙とう。赤松さんは「30年前のあの日あのときを昨日のことのように思う。いまは亡くなった人たちが生きていた時間。テレビを見たりご飯を食べたり、けんかをしたり。この時間にともし続けることに意味がある」とあいさつをした。

地震発生時刻までの12時間、ボランティアらがロウソクを継ぎ足して灯を守る。

17:46

ラグビー・コベルコ神戸の日和佐選手「何か感じるプレーを」

ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズの選手約20人が、神戸市中央区の東遊園地で黙禱(もくとう)した。前身は神戸製鋼ラグビー部。阪神・淡路大震災が起きたのは、日本選手権で7連覇を達成した2日後だった。

元日本代表の日和佐篤は神戸市北区出身。震災時は小学1年生だったが、「本当にすごい揺れだったのは今でも覚えています」。点灯した紙灯籠(とうろう)には「和」の1文字を書いた。

「『心穏やかに』という願いと、色々なつながり(の大事さ)という思いを込めた。地震を防ぐことはできないが、学びから生かせることはたくさんあると思うので、そこを大切にしたい。当時、プロ野球オリックスと神戸製鋼の存在が支えになった。僕も一生懸命、皆さんに何か感じていただけるようなプレーを必死になってやりたい」

コベルコ神戸スティーラーズの選手とスタッフは、この日と17日、東遊園地での「阪神淡路大震災1.17のつどい」にボランティアとして参加している。

17:46

「生」のオブジェ、ライトアップ

震災からの再生を願って、兵庫県宝塚市の宝塚大橋近くにつくられた「生(せい)」の文字の金属製モニュメントに、同市での犠牲者数と同じ119本のろうそくがともされた。地震発生時刻の12時間前の午後5時46分、集まった市民らが黙禱(もくとう)した。

橋の下を流れる武庫川の中州では、石を積んでつくった「生(せい)」の字のオブジェが懐中電灯でライトアップされた。

16:00

両陛下、被災者と懇談 30年を振り返るパネルも見学

天皇、皇后両陛下は神戸市の兵庫県立兵庫津ミュージアムを訪れ、阪神・淡路大震災の被災者ら4人と懇談した。

20歳で被災し、避難所生活が半年以上続いたという新川修平さん(50)は現在、障害者のアート活動を支援している。皇后雅子さまは障害者が描いたコウノトリの作品を前に「温かみのある作品ですね」と感想を伝えていた。

これに先立ち、両陛下は同ミュージアムで震災30年の歩みを振り返る特別展示を見学。地震の大きさや被災状況を伝えるパネルなどを見て回った。天皇陛下は「語り部活動」の紹介に興味深そうにうなずいていた。

16:10

能登地震の発生時刻にあわせ黙禱

追悼行事「1.17のつどい」の準備が進む神戸・東遊園地では、能登半島地震の発生時刻にあわせて、黙禱(もくとう)があった。

石川県輪島市で自治会長を務める刀祢(とね)聡さん(68)は「30年という長い年月、市民がどんな思いで参加してきたのか知りたかった」と東遊園地を訪れ、ボランティアとともに紙灯籠(とうろう)を並べた。

黙禱を終え、「神戸で亡くなった人への哀悼の意と、何とか神戸の人の思いを能登に持ち帰って、私たちも能登のためにがんばりたいという思いを込めた」と語った。

14:50

殿堂入りイチロー氏「神戸は今も特別な場所」

野球殿堂博物館(東京都文京区)は、今年の野球殿堂入りを発表した。競技者表彰のプレーヤー部門に選ばれたイチロー氏(51)は、プロ野球・オリックスに在籍していた1995年、神戸市内にあった球団寮で被災。殿堂通知式のスピーチでは、震災当時を振り返り、神戸の街への思いを語った。

「あすで阪神・淡路大震災から30年がたちます。当時僕は21歳。オリックスの寮で眠っていたんですけど、初めて命の危機というか、自分もこれで死んじゃうのかもしれない、寮があったエリアはそんなに大きな被害はなかったのですけど、それでも初めて命について考えさせられた時間でした。こういうことっていうのは、なかなか経験していない人たちに伝えていくのは大変難しいことなわけですけど、当時の被災者として経験した思いというのを、経験しなかった子どもたちにこれも伝えていけたらなと思っています。そして神戸は僕にとって今も特別な場所で、オフにはたまに神戸に寄ることもあるんですけど、これからも自分なりに進んでいく姿が、誰かのきっかけになったり、支えになったり、そんなふうになれたらいいなと思っています」

14:40

石川の馳知事「阪神でできた法律・対応策、能登の前例」

昨年の元日に起きた能登半島地震から1年が過ぎた石川県。馳浩知事は、記者会見で、阪神・淡路大震災について、「国家を揺るがす大規模な地震を経験し、後にできた国の法律や対応策、ほぼすべてが能登半島地震の際、県、被災地にとって前例として大変役にたったことが多々あった」と述べた。

一方で、能登で起きた地盤の隆起やインフラの大規模な途絶に触れ、「前例になかったことも起きた。地震の検証と記録、政府とのやり取り、自治体との連携をしっかり残しておかなければと痛切に実感している」と付け加えた。

知事によると、阪神・淡路大震災があった当時は新日本プロレス所属のレスラー。震災が政治家をめざす動機の一つになり、同じ年の1995年7月の参院選で初当選した。

12:00

銘板2人追加 「生きていれば、やさしいおばあちゃんに」

阪神・淡路大震災の犠牲者や、復興に尽力した人の名を刻んだ「慰霊と復興のモニュメント」(神戸市中央区)に、新たに2人の銘板が加わった。遺族が名前のプレートを貼り付け、祈りを捧げた。刻まれた名前はこれで5070人となった。

兵庫県尼崎市の松久保愛香さん(当時20歳)は地震で自宅のはりに挟まれ亡くなった。放射線技師を目指していて当時は短大の3年生。母・喜代子さん(82)によると、3人きょうだいの1番上で、下の子たちの面倒をよく見るしっかりした子だったという。「(愛香さんが亡くなり)こんなつらさをみるとは思っていなかった。銘板に名前が刻まれ、『よかったね』と語りかけました」

同県芦屋市の清水豊子さん(当時45歳)は地震後も寒いなか自宅で片付けなどを続け、心臓発作で翌2月に亡くなったという。7歳下の弟の清水芳春さん(68)は「姉のために名前を刻めて晴れやかな気持ちが半分。もう半分は、生きていれば75歳で、やさしいおばあちゃんになっていたのではと残念な気持ち。もう一回会いたい」と話した。

11:40

両陛下が神戸入り 追悼式典の出席は即位後初めて

天皇、皇后両陛下が羽田発の特別機で神戸空港に到着した。17日に阪神・淡路大震災の追悼式典に出席するためで、天皇陛下が追悼式典に出席するのは4回目で、即位後は初めて。16日は斎藤元彦・兵庫県知事から復興状況を聞き、地元関係者と懇談する。

震災翌月の1995年2月、皇太子だった天皇陛下は雅子さまと合同慰霊祭に参列。翌年の犠牲者追悼式、震災15年にあたる2010年の追悼式典などに出席した。毎年、震災の発生時刻にあわせて、両陛下や愛子さまはお住まいで黙禱(もくとう)しているという。

道産食材のカレーパンを8時間で1万個販売、雪まつりでギネスに挑戦

JAグループ北海道やコープさっぽろなどが2月8日、さっぽろ雪まつりの会場で、「カレーパンを8時間で1万個売る」ことに挑戦する。達成すれば、ギネス世界記録になる。北海道の冬の一大イベントで話題を集め、道産食材の魅力を幅広くアピールしたい考えだ。

JA北海道中央会などが17日記者発表した。

カレーパンは、「贅沢(ぜいたく)スモークホタテ」と「コク旨ビーフ」の2個セットで販売。価格は税込み500円。会場では、揚げたてを提供する。

メインの食材のホタテや牛ひき肉だけでなく、ジャガイモやニンジン、タマネギ、米油など、スパイス以外のほぼすべてを道産でそろえた。

レシピは旭川市出身の下国伸シェフが考案。「贅沢スモークホタテ」は、ホタテを燻製(くんせい)しょうゆだれで味付けした後に他の具材を調味し、香ばしさが広がるようにした。

「コク旨ビーフ」は、炭火風味と焼き肉たれの要素をカレーに加えて味の奥行きを出した。「道内でつくったものは道内で消費するのが一番おいしい。生産現場の気持ちも閉じ込めておいしく仕上げた」と下国シェフ。

今年は、国連が定めた「国際協同組合年」。農業や漁業、小売業など道内の16の協同組合が連携を強化して、今回のカレーパンを開発。ギネスへの挑戦を通じて、利益の追求を目的としない協同組合の役割や意義を消費者に知ってもらい、協同組合の認知度向上にもつなげたい考えだ。

2月8日の販売は、雪まつりの大通西8丁目会場で、午前11時~午後7時に行う。カレーパンを8時間で販売したこれまでのギネス世界記録は、2023年5月に愛知県のパン店が達成した8340個という。目標は1万個を掲げるが、8340個を超えれば記録を塗り替えられる。雪まつり後は、コープさっぽろの店舗での商品化を予定している。

両陛下が阪神・淡路大震災追悼式典に 「経験と教訓、次の世代へ」

神戸市を訪問中の天皇、皇后両陛下は17日、神戸市中央区の兵庫県公館であった阪神・淡路大震災の追悼式典に出席。支援団体や防災学習をする小学生らとも交流し、帰京した。

天皇陛下は式典で、「震災の経験と教訓をもとに、皆が助け合いながら、安全で安心して暮らせる地域づくりが進められるとともに、そこで得られた知見が国の内外に広がり、次の世代へと引き継がれていくことを期待します」と述べた。

被災地支援団体との懇談では、両陛下は次世代への継承を行う若者らに、活動について聞いた。同市灘区の大和公園内にある「あすパーク」を中心に活動する「あすパ・ユース震災語り部隊」は、地元の高校生や大学生ら約30人でつくる団体で、阪神・淡路大震災などの経験を聞き取り、発信している。

所属する灘高校2年の吉元孝輔さんと、同校の池田拓也教諭は両陛下に、「震災を経験していない若者だからこそ、初めて語ってくれることもある」と説明。震災以外にも様々な経験を聞いていることを伝えると、天皇陛下は、「世代間での交流は大切なことですね」と声をかけた。

式典後は、同市中央区の「人と防災未来センター」を訪問。防災学習をする地元の小学6年の様子を見学し、学習の感想を聞いて交流した。

横綱・照ノ富士が会見 引退決意は初日の取組後、思い出の一番は…

現役を引退した大相撲の横綱の照ノ富士(33)=本名・杉野森正山、モンゴル出身=が17日、師匠の伊勢ケ浜親方(元横綱旭富士)とともに東京・国技館で記者会見に臨んだ。幕内優勝10度。14年間にわたる不屈の歩みを振り返った。

照ノ富士は冒頭、「自分の中でできる限りのことを尽くしてきたつもりですが、思い通りの相撲ができなくなり、これ以上、中途半端な気持ちと体で土俵に立つべきではないと思いました」と語った。

その表情はすがすがしかった。「もうちょっと、という気持ちはない。逆に、やりすぎた」

引退の決意は、今場所の初日の取組後に固まったという。2場所連続の全休を経て復帰した最初の一番で、小結若隆景に肩すかしで敗れた。ひざと腰の痛みが、限界を迎えていた。

「今まで相撲をとってきて前に落ちるっていうのはあんまりなかった。稽古不足もあると思うんですけど、体もついていかなくなったのかなと感じた」

照ノ富士はモンゴルの学校から鳥取城北高に編入し、2011年に19歳で角界入り。23歳で新大関に昇進したが、けがや糖尿病の影響で序二段まで落ちた。「自分にうそをつかない、自分に負けるなと言い聞かせた」。番付を戻し、21年7月の名古屋場所後に73代横綱に昇進した。「一人横綱」として角界を引っ張り続けた。

「思い出に残る一番は」と問われると、「一番一番に全力を尽くしてやってきたつもり」とした上で「序二段に落ちて1番最初の土俵」を挙げた。「14年間の相撲人生の中で1番緊張して、そわそわした」と振り返った。

照ノ富士にとって相撲とは、横綱とは。

「ただのスポーツではない、国技。『私たちは日本人だ』という誇りを奮い立たせるためにあるものの一つだと思っていて、多くの方がリスペクトして支えてくれるもの。(横綱は)だからこそきれいに美しくあらないといけない。それを常に考えてきた」

会見後、「サボりたいときも横で奮い立たせてくれた」という妻のドルジハンドさんから花束を受け取り、母と長男の照務甚(てむじん)君も一緒になって記念写真を撮った。

5年間は親方になれる横綱の特権があり、当面は照ノ富士親方として伊勢ケ浜部屋で後進を指導する。

雑学

1月17日は何の日?

防災とボランティアの日 / ボランティア元年

1995(平成7)年1月17日に発生した兵庫県淡路島北端を震源とするマグニチュード7.2の大地震

阪神・淡路大震災

が記念日制定の所以となっております。

阪神・淡路大震災では政府や行政の対応の遅れが批判された一方、

ことから、後に

日本のボランティア元年

とされました。

加えて同震災を機にボランティアへの意識が高まったことで、ボランティア活動への内容や参加方法の理解を深め

意図を込めて閣議決定にて防災とボランティアの日として記念日が制定されております。

また、例年1月15日~21日は

防災とボランティア週間

となっており、阪神・淡路大震災が起こったときの様子や経験を後世に受け継いでいく取組みやイベントが催されております。

とは別に震源地となった兵庫県では1月17日を

として県内独自の記念日に制定しております。

おむすびの日

1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災時に、

ことから、米に関係する民間企業やJA等でつくる「ごはんを食べよう国民運動推進協議会」が記念日を制定しております。

との思いから、公募によって阪神・淡路大震災と同日の1月17日に記念日が制定されました。

また、食べる「おむすび」だけでなく、人と人との心を結ぶおむすびの意味合いも込められております。

尾崎紅葉祭 / 今月今夜の月の日

小説家として活躍した尾崎紅葉氏の著作

の中で、主人公の間貫一と交際していたお宮(鴫沢宮)が結婚を間近にして富豪・富山唯継のところへ嫁いでしまうことになりました。

貫一を裏切った恋人のお宮に対して、貫一は静岡県熱海市の海岸にて

来年の今月今夜になつたらば、僕の涙で必ず月は曇らせて見せるから

と言い放ち、足蹴りにして別れを告げる場面が描写されております。

『金色夜叉』前編第8章

このことから1月17日の夜が曇り空になることを

と呼ばれるようになりました。

小説の舞台となった静岡県熱海市の熱海サンビーチ付近には、同場面を表現した

があるほか、記念碑が建てられたことによって近くで育っていた松は

と呼ばれ、今日も現存しております。

加えて例年1月17日には同市にて

が開催されており、同小説を元にした演劇が催されております。

1月17日にあった出来事

阪神・淡路大震災発生

出典:ロイター / アフロ

1995(平成7)年1月17日午前5時46分、兵庫県淡路島北端を震源とする大地震

阪神・淡路大震災

が発生。

震源となった兵庫県を中心に近畿圏の広域で未曾有の大被害を出すこととなりました…。

阪神・淡路大震災

- 震源

- 淡路島北部

- 規模

- マグニチュード7.2

- 犠牲者

- 6,400人以上

- 負傷者

- 4万3,100人以上

大地震の影響から建物や道路を含む瓦解、崩壊が各地で相次いだことで、その下敷きになってしまい亡くなった方も多く、また、

などの連鎖的被害が拡大してく悪循環も重なることになりました…。

阪神・淡路大震災の影響で

にもなり、戦後最大となる被害規模は日本国内のみならず全世界にも大きな衝撃をもって伝えられました。

例年1月17日には犠牲になられた方々への追悼の意を込めて全国各地で黙祷と献花が捧げられております。

湾岸戦争が開戦

1990(平成2)年8月2日に起こったイラクによるクウェート侵攻をきっかけに、国連が多国籍軍(=連合軍)をイラクに派遣。

連合軍はイラクのクウェート撤退を期限付きで呼びかけていたもののイラクはこれを拒否したことで、1991年1月17日、

しました。

これにより湾岸戦争が勃発。

結果的に連合軍は圧倒的勝利を収めましたが、イラク国内の環境破壊や経済混乱を引き起こし

側面も燻る状態になりました。

湾岸戦争は、その作戦名から諸外国では砂漠の嵐作戦と呼ばれることが多く、他にも

- 第1次湾岸戦争

- イラク戦争

とも称されております。

湾岸戦争開戦の日

空爆により「砂漠の嵐作戦」が実行された1月17日は

湾岸戦争開戦の日

として記録されております。

他にもある1月17日の出来事

- 1594年

旧暦:文禄2年11月26日

日本初となる木製活字本

が印刷される。

『古文孝経』 - 1881(明治14)年

青年法律家として活動していた

岸本辰雄

宮城浩蔵

矢代操

ら3名が

明治法律学校 を創立。

現明治大学

- 1900(明治33)年

東京市下谷区(現:東京都台東区)に

が創業。

凸版印刷合資会社 現凸版印刷株式会社

- 1994(平成6)年

ロサンゼルス(アメリカ)でマグニチュード6.8の大地震

ノースリッジ地震

が発生。

…などなど

1月17日の誕生日占い

1月17日生まれの人の性格や特徴は、代表的な占いだと下記のように言われております。

星座 :やぎ座

守護星:土星

自然素:土

色 :黒

性格 :

思慮深い

自分の芯がある

大胆な行動が出来る

科学的思考の才あり

パートナーに誠実で寛大

一人が好きな寂しがり屋

割と孤独になりがち

注意力散漫な傾向あり

ちょっと気分屋

何かと批判的

商才に長けている

労を惜しまない

あくまで参考までに。。

1月17日生まれの有名人

※ 以下、敬称略

※ 以下、敬称略

ピウス5世

- 1504年1月17日

- 第225代ローマ教皇

ギャスパール・ボアン

- 1560年1月17日

- 植物学者

- 解剖学者

- 植物対照図表著者

ベンジャミン・フランクリン

- 1706年1月17日

- 政治家

- 物理学者

- 雷は電気であることを突き止めた人物

コンスタンチン・スタニスラフスキー

- 1863年1月17日

- 演出家

- 俳優術

スタニスラフスキー・システム構築者 - モスクワ芸術座創立者のひとり

松方幸次郎

- 1866年1月17日

- 旧暦:慶応元年12月1日

- 実業家

- 美術収集家

- 松方コレクション提供者

アル・カポネ

- 1899年1月17日

- マフィア

村田英雄

- 1929年1月17日

- 歌手

寺内タケシ

- 1939年1月17日

- ミュージシャン

- ギタリスト

- 寺内タケシとブルージーンズ

- エレキの神様と称される人物

モハメド・アリ

* カシアス・クレイ

- 1942年1月17日

- プロボクサー

ミック・テイラー

- 1948年1月17日

- ミュージシャン

- ギタリスト

- ザ・ローリング・ストーンズ

坂本龍一

- 1952年1月17日

- 作曲家

- ミュージシャン

小山茉美

- 1955年1月17日

- 声優

ポール・ヤング

- 1956年1月17日

- シンガーソングライター

横山秀夫

- 1957年1月17日

- 小説家

- 半落ち

- クライマーズ・ハイ

- 64(ロクヨン)ほか

山口百恵

- 1959年1月17日

- 元歌手

- 元俳優

泰葉

- 1961年1月17日

- タレント

安住淳

- 1962年1月17日

- 政治家

ジム・キャリー

- 1962年1月17日

- 俳優

森川ジョージ

- 1966年1月17日

- 漫画家

- はじめの一歩ほか

瀬名秀明

- 1968年1月17日

- ホラー作家

- パラサイト・イヴほか

工藤夕貴

- 1971年1月17日

- 俳優

キッド・ロック

- 1971年1月17日

- ミュージシャン

- キッド・ロック

平井堅

- 1972年1月17日

- ミュージシャン

りょう

- 1973年1月17日

- ファッションモデル

- 俳優

金子貴俊

- 1978年1月17日

- 俳優

- タレント

前田有紀

- 1981年1月17日

- 元アナウンサー

- フラワーアーティスト

宮崎謙介

- 1981年1月17日

- 政治家

- タレント

山内健司

- 1981年1月17日

- お笑いタレント

- かまいたち

KAƵMA

- 1984年1月17日

- お笑いタレント

- しずる

長谷部優

- 1986年1月17日

- 俳優

陽岱鋼

- 1987年1月17日

- プロ野球選手

上田麗奈

- 1994年1月17日

- 声優

佐藤流司

- 1995年1月17日

- 俳優

- 歌手

- The Brow Beat

他にも多数

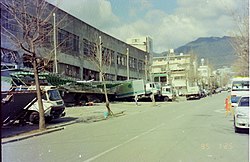

神戸地震

阪神・淡路大震災(はんしん・あわじだいしんさい)とは、1995年(平成7年)1月17日(火曜日)5時46分52秒(日本時間=UTC+9)に発生した兵庫県南部地震により引き起こされた地震災害のことである。発生当時は第二次世界大戦後の日本において最悪の被害であった。

発生した日付から「1.17」(いちてんいちなな、もしくは、いちいちなな)と称することもある[1][2]。英称は「The Great Hanshin-Awaji Earthquake」など[3]。

概要

1995年(平成7年)1月17日5時46分51.8秒(日本時間=UTC+9)、兵庫県の淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡(北緯34度35.9分、東経135度2.1分、深さ16 km)を震源として、マグニチュード7.3[注釈 1]の兵庫県南部地震が発生した[4]。

近畿圏の広域が大きな被害を受けた。特に震源に近い神戸市市街地(東灘区、灘区、中央区[注釈 2]、兵庫区、長田区、須磨区)の被害は甚大で、近代都市での災害として日本国内のみならず、世界中に衝撃を与えた。犠牲者は6,434人にも達し、第二次世界大戦後に発生した自然災害では、東日本大震災が発生するまでは最悪のものであった。

同年7月25日、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく激甚災害に指定された。

特に甚大な被害があった地域

兵庫県(阪神・淡路)

兵庫県(東播磨・北播磨・中播磨)

大阪府

甚大な被害があった地域

兵庫県(丹波・北播磨・中播磨・西播磨)

- 丹波 : 丹波篠山市(旧篠山町・丹南町など)、丹波市(旧山南町、柏原町など)

- 北播磨 : 加西市、西脇市(旧黒田庄町を含む)、加東市(旧社町・滝野町など)、多可町(旧中町など)

- 中播磨 : 福崎町

- 西播磨 : たつの市(旧龍野市など)、太子町

大阪府(摂津)

- 大阪市(特に兵庫県境に近い西淀川区・淀川区・此花区・東淀川区など市内北西部・北部、および地盤の脆弱な城東区・鶴見区などの市内北東部)、吹田市、茨木市、高槻市、池田市、摂津市、箕面市、豊能町、能勢町 など。

大阪府(河内・和泉)

京都府

徳島県

地震の特徴

地震による揺れとして、地震後の気象庁の地震機動観測班による現地調査で阪神間(兵庫県東南部の神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市)および淡路島の一部(津名町・北淡町・一宮町)に震度7の激震が適用された。神戸海洋気象台(現在の神戸地方気象台、当時の所在地は神戸市中央区中山手)および洲本測候所(洲本市小路谷)では震度6を観測し、地震機動観測班による現地調査で兵庫県南部の広い範囲に加え、大阪府でも大阪市西淀川区佃、豊中市庄本町、池田市住吉において震度6と判定される地域があった[6]。

そのほか、東は小名浜(福島県いわき市)、西は長崎県佐世保市、北は新潟県新潟市、南は鹿児島県鹿児島市までの広い範囲で有感(震度1以上)となった。

戦後に発生した地震では、1946年(昭和21年)の昭和南海地震や1948年(昭和23年)の福井地震を大きく上回り、当時の地震災害としては戦後最大規模の被害を出した。被害の特徴としては、都市の直下で起こった地震による災害であるということが挙げられる。日本での都市型震災としては、大都市を直撃した1944年(昭和19年)の昭和東南海地震以来となる。

福井地震を契機として新設された「震度7」が適用された初めての事例であり、実地検分(気象庁の地震機動観測班による現地調査)によって震度7が適用された最初の事例であった。しかし、現地調査後に震度7を発表したのでは対応が遅れるとの意見を踏まえ、この震災の翌年から震度7も計測震度によって速報可能な体制に変更された[7]。これ以降に発生した2004年の新潟県中越地震や2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、2016年の熊本地震、2018年の北海道胆振東部地震、2024年の能登半島地震における震度7の観測は、震度計によって実測されたものである。

建造物に対する被害が大きいとされる周期1 - 2秒程度のキラーパルスを伴った地震動は、数値上でも当時最大級のものとして記録され[8]、10秒以上続いた地域もあった[注釈 4]。神戸海洋気象台では、最大加速度818ガル[9]、最大速度105カイン、最大変位27 cmの地震動が襲ったと分析されている[10][注釈 5]。これらは、釧路沖地震(922ガル・67カイン・変位93 cm)、ノースリッジ地震(約800ガル、128カイン)に匹敵するものである。六甲アイランドの地震計では縦揺れ507ガルが記録された。なお、日本で過去最大の地震動は、2008年(平成20年)6月に発生した岩手・宮城内陸地震の際、岩手県一関市で観測された4022ガルである[12]。

その他

道路・鉄道・電気・水道・ガス・電話などの生活インフラ(現代社会においてはライフラインと通称される例が多い)は寸断されて、広範囲において全く機能しなくなった。関西では1946年の南海地震を最後に地震が少ない時期に入っていたため、「関西では大地震は起こらない」という神話が広まっていたことも被害を拡大した[13]。これ以降、都市型災害および地震対策を語る上で、「ライフライン」の早期の復旧、「活断層」などへの配慮、建築工法上の留意点、「仮設住宅」「罹災認定」などの行政の対策などが注目されるようになった。

元々日本は地震大国であり、日本の大型建築物は大地震には耐えられない構造であることが分かったため、1981年(昭和56年)には大幅な建築基準法の改正が行われた(いわゆる新耐震基準[14])。しかし、日本の建造物が安全であるとする報道に基づいた誤解をしている市民も多く、また新耐震基準施行の1982年(昭和57年)以降に建てられたビル、マンション、病院、鉄道の駅舎などでも広範囲にわたって倒壊・全半壊が多く見られた。

名称

1995年1月17日午前5時46分に発生した当地震に対し、同日午前10時(4時間14分後)に政府が「兵庫県南部地震非常災害対策本部」の設置を決定した[15]。同日午前11時、気象庁は当地震を「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」(英: the 1995 Southern Hyogo Prefecture Earthquake[16][17])と命名した[15]。

一方、当地震によって引き起こされた災害(震災)を指す名称はマスメディア等により任意に命名されていた。『毎日新聞』は地震発生当日の午後3時半頃、「阪神大震災」の名称を発案し、1月18日付朝刊以後、同紙上で広められた[18][注釈 6]。テレビでは読売テレビが地震発生当日から一部の番組で「阪神大震災」を使い始め(1月24日昼から統一)[18]、毎日放送は1月18日昼頃から呼称を「阪神大震災」に統一した[18]。その後、他の報道機関の中にもこれに追随する動きが出始めた。関西テレビは1月19日から[18]、『読売新聞』は1月22日付朝刊から[18]、『朝日新聞』[18] と『産経新聞』[18] は1月23日付朝刊から、『日本経済新聞』は1月23日付夕刊から[18]、朝日放送テレビは1月23日から[18]、NHKは1月23日夕方から[18]、『神戸新聞』は1月24日付朝刊から[18]、共同通信は1月24日の配信記事から[18]、『週刊文春』は2月2日号から[18]、それぞれ「阪神大震災」の名称を使い始めた。

一方で、『週刊現代』(2月4日号)[18] や『サンデー毎日』(2月5日号)[注釈 7][18]、『週刊朝日』(2月3日号)[注釈 8][18]、『アサヒグラフ』(2月1日号)、『AERA』(1月30日号、2月5日号緊急増刊、2月13日号、2月25日号臨時増刊、3月25日号臨時増刊など)、『諸君!』(3月号、4月号)、『日刊スポーツ』(1月18日付)[19] では「関西大震災」、『東京新聞』(1月23日付夕刊まで)[18]、『週刊読売』(2月5日号)[18]、『産経新聞緊急増刊』(『産経新聞』『週刊Gallop』『サンケイスポーツ』1月27日号)では「神戸大震災」、『週刊新潮』(2月2日号)[注釈 9][18] では「神戸地震」、読売テレビの一部の番組[要出典]では「関西大地震」など、当初は統一されていなかった。

「阪神大震災」の表記が優勢となる中で、それまで独自の名称を採用していたメディアも震災名を「阪神大震災」に切り替える傾向が進んだ。『東京新聞』は1月24日付朝刊から[18]、『週刊朝日』は2月5日緊急増刊号から[18]、『アサヒグラフ』は2月10日号から、それぞれ「阪神大震災」を使い始めた。

2月14日、災害名を「阪神・淡路大震災」とすることが閣議で口頭了解された[15][20]。これは政府が、神戸市を中心とした阪神地域および淡路島北部において被害が甚大であり、また、災害の規模が大きいことに加え今後の復旧に統一的な名称が必要と考えたためである[20]。なお、それ以前から震災当時の北淡町長・小久保正雄は「阪神・淡路大震災」の名称を提案していた[18]。2月24日には、5年間の時限立法として阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(1995年(平成7年)法律第12号)が制定、即日施行された。

なお、大阪府下では豊中市を除くと兵庫県ほどの被害でないにもかかわらず「阪」の文字が入っているのは、兵庫県内における地域区分である「阪神間」(神戸市灘区・東灘区と兵庫県の芦屋市、尼崎市、西宮市近辺)における被害が甚大であったためである[注釈 10]。ただし、上記の用法による「阪神」では神戸市、明石市も豊中市も外れてしまうことになり、大阪市や神戸市も含めたより広義の「阪神」では大阪府西部・兵庫県南部の順で表現されていることになるため、なお異論は少なくない。そうしたこともあって、「南兵庫大震災」という表記を用いる書籍もある[21]。

現在でも、マスメディアなどで単に「阪神大震災」と呼ばれることがある。これに対して疑問を持つ被災者もいる。大都市・大工業地帯・観光都市の1つである神戸・阪神地区だけが壊滅的な被害を受けたように表現され、同様に甚大な被害を受けた淡路島北部のほか、阪神地区の周辺について考慮されていないからである[18]。『毎日新聞』には、実際に淡路島の読者から「阪神大震災」の名称に対して「なぜ淡路を入れないんだ」という抗議の手紙が届いたという[22]。震災当時、淡路島にあった津名町(現・淡路市)の柏木和三郎町長は「阪神大震災」の名称に対して、「どこで起きた地震かと、他人事のような気がする」「マスコミに厳重に抗議したいが、忙しくてそれどころではない」と発言している[18]。またNHKでは「阪神大震災」と呼ぶ際、できるだけ「淡路島を震源とする」という注釈を添えて呼ぶようにしていた[18]。

また、16年後に発生した東日本大震災が「3.11」と呼ばれるのと同様に[23]、この地震災害についても発生した日付から「1.17」と呼ばれることがある[24][25][26]。

被害

| 都道府県 | 人的被害 (人) | 住家被害 (棟) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 死者 | 行方不明者 | 負傷者 | 全壊 | 半壊 | 全焼 | 半焼 | |

| 兵庫県 | 6,402 | 3 | 40,092 | 104,004 | 136,952 | 7,035 | 89 |

| 大阪府 | 31 | 3,589 | 895 | 7,232 | 1 | 5 | |

| 京都府 | 1 | 49 | 3 | 6 | |||

| 徳島県 | 21 | 4 | 84 | ||||

| 奈良県 | 12 | ||||||

| 滋賀県 | 9 | ||||||

| 和歌山県 | 7 | ||||||

| 香川県 | 7 | ||||||

| 岐阜県 | 2 | ||||||

| 三重県 | 1 | ||||||

| 高知県 | 1 | ||||||

| 鳥取県 | 1 | ||||||

| 岡山県 | 1 | ||||||

| 合計 | 6,434 | 3 | 43,792 | 104,906 | 144,274 | 7,036 | 96[注釈 12] |

| 市町村 | 死者 | 不明 | 負傷者 | 全壊 | 半壊 |

|---|---|---|---|---|---|

| 神戸市 | 4,564人 | 2人 | 14,678人 | 61,800棟 | 51,125棟 |

| 西宮市 | 1,126人 | 1人 | 6,386人 | 20,667棟 | 14,597棟 |

| 芦屋市 | 443人 | 3,175人 | 3,915棟 | 3,571棟 | |

| 宝塚市 | 117人 | 2,201人 | 3,559棟 | 9,313棟 | |

| 淡路市 | 58人 | 1,177人 | 3,076棟 | 3,976棟 | |

| 尼崎市 | 49人 | 7,145人 | 5,688棟 | 36,002棟 | |

| 伊丹市 | 22人 | 2,716人 | 1,395棟 | 7,499棟 | |

| 明石市 | 11人 | 1,884人 | 2,941棟 | 6,673棟 | |

| 川西市 | 4人 | 551人 | 554棟 | 2,728棟 | |

| 洲本市 | 4人 | 61人 | 203棟 | 932棟 | |

| 加古川市 | 2人 | 15人 | 13棟 | ||

| 三木市 | 1人 | 19人 | 25棟 | 94棟 | |

| 高砂市 | 1人 | 8人 | 1棟 | ||

| 南あわじ市 | 28人 | 181棟 | 415棟 | ||

| 三田市 | 23人 | ||||

| 稲美町 | 11人 | ||||

| 小野市 | 3人 | ||||

| 猪名川町 | 3人 | ||||

| 姫路市 | 2人 | 1棟 | |||

| 加東市 | 2人 | ||||

| 加西市 | 1人 | ||||

| 丹波市 | 1人 | 1棟 | |||

| 豊岡市 | 1人 | ||||

| 播磨町 | 1人 | 11棟 |

| 区 | 死者 | 負傷者 | 全壊 | 半壊 |

|---|---|---|---|---|

| 東灘区 | 1,469人 | 3,383人 | 13,687棟 | 5,538棟 |

| 灘区 | 933人 | 1,112人 | 12,757棟 | 5,675棟 |

| 中央区 | 243人 | 3,782人 | 6,344棟 | 6,641棟 |

| 兵庫区 | 554人 | 1,755人 | 9,533棟 | 8,109棟 |

| 長田区 | 919人 | 532人 | 15,521棟 | 8,282棟 |

| 須磨区 | 399人 | 637人 | 7,696棟 | 5,608棟 |

| 垂水区 | 25人 | 1,020人 | 1,176棟 | 8,890棟 |

| 西区 | 9人 | 1,640人 | 436棟 | 3,262棟 |

| 北区 | 13人 | 817人 | 271棟 | 3,140棟 |

- 死者

- 負傷者

- 避難人数(ピーク時): 316,678人

- 住家被害:全壊104,906棟、半壊144,274棟、全半壊合計249,180棟(約46万世帯)、一部損壊390,506棟[27]

- 火災被害:全焼7,036棟、焼損棟数7,574棟、罹災世帯8,969世帯[27]

- その他被害:道路7,245箇所、橋梁330箇所、河川774箇所、崖崩れ347箇所[27]

- 被害総額:約10兆円規模

- 関東大震災では木造住宅が密集する地域での火災が被害を大きくしたため、主に焼死によって日本の災害で最悪となる約10万人の死者を出した。東日本大震災では、主に津波による水死で1万5千人を超える戦後最悪の死者を出した。これらと比べ、当震災では断層沿いに被害が集中して被災地域が狭かったものの冬季の早朝に発生し、自宅で就寝中の者が多かったため、主に圧死で6千人を超える死者を出した。甚大な被害を伴った震災であったが、その中でもいくつかの被害軽減の要因となった事項が挙げられる。

- 発生時刻が冬季の早朝であったため、公共交通機関・道路の利用率が少なく(山陽新幹線の下り列車は新大阪発6時始発[36])、外出者も少なかったことで、市街地・自宅外での被害を抑えられた。それに伴い、多くの市民が自宅での被災であったため、帰宅困難者などが発生しづらく、安否確認が比較的容易な状況であった。

また、発災が早朝であったため、初動以降の生存確率が高い時間帯且つ人員や物資が整った中での救助活動が日中となった。これにより照明機材がなくとも活動できたことから、夜間と比べて生存者の発見や救助活動自体が容易であった。 - 発災した1月は気温が一年で最も低くなる時期とはいえ、甚大な被害が出た神戸市の1月の最高気温は10 ℃前後、最低気温は3 ℃前後となる気候・地理条件だった。即ち、高温が原因となる熱中症、或いは低温が原因となる凍傷等が発生する条件になかった。これら倒壊家屋に閉じ込められた被災者を衰弱させる要因がなかったことが人的被害を抑えた。

これに加えて多くの被災者が就寝時の被災であったことから、本震時は毛布で身体を覆うことで落下物から防護したり、救出までくるまって暖をとっていたりした被救助者もいた。 - 甚大な被害が出た瀬戸内海沿岸地域はこの時期でも積雪が1cmに満たないことから、積雪や雪崩の危険性によって救助活動や交通が阻害されることがなかった。

- 地震発生時は風が穏やかだったことに加え、発生時刻が早朝だったため火の使用も少なかった。このことから降水量が少ない中でも延焼が最小限に抑えられた。

- 発生時刻が冬季の早朝であったため、公共交通機関・道路の利用率が少なく(山陽新幹線の下り列車は新大阪発6時始発[36])、外出者も少なかったことで、市街地・自宅外での被害を抑えられた。それに伴い、多くの市民が自宅での被災であったため、帰宅困難者などが発生しづらく、安否確認が比較的容易な状況であった。

被災者の死因

NHKによる死体検案書の分析によると、地震当日に死亡した5,036人の76 %に当たる3,842人は地震から1時間以内に死亡しており、このうちの90 %が圧迫死(圧死、窒息死など)であった[37]。多くは木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死したと見られる。特に1階で就寝中に圧死した人が多かった。

2階建て木造住宅の場合、「(屋根瓦と2Fの重みで)1Fの柱が折れて潰れるケース」が多かったが、建物が倒壊しても2階の場合は生存のスペースが残りやすく、死者は少なかった。

死者の90 %程度は圧死とされている[38]。なお、死亡に至るまでの時間も短かった。遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者約2,456人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2,221人と92 %にも上り、圧死・窒息死で「即死」した人が大半を占めた[39]。サンデー毎日による調査では、分析対象とした247人のうち47人が建物の下敷きになる一方で、家具の下敷きは2人のみであった[40]。

死者のうち20代が30代よりも200人近く多く、年齢階層ごとに死者数が増える東日本大震災と異なった様相を呈している[41]。20代が多かった理由としては、大学が多い神戸市灘区などで高齢者と同様、文化住宅など木造アパートに住んでいた学生が倒壊したアパートの下敷きとなったケースが多いと見られている[42]。31の大学で111人が死亡し、特に神戸大学では学生39人、教職員2人の大学関係最多の死者を出した[43][44]。

建造物

倉庫・病院・ビル・マンション

この崩壊で、駐車中のトラックの後部を、1F部分の張り出した屋根のひさし部位が直撃し、運転席が跳ね上がった。(写真中央のトラック)

1995年1月25日撮影。

超高層建築物はおおむね無事であった。さらに、1978年宮城県沖地震の被害を踏まえて1981年(昭和56年)に改正された建築基準法に従って建築されたビルは、被害も少なかった。

港町・神戸に象徴される多くのレンガ造りやコンクリート造りの古い倉庫等の物流施設の他、老朽化したビルや一階が駐車場のビル・マンションの物件(いわゆるピロティ構造)では被害も多かった[45]ものの、幸い死者は少なかった。一部の鉄筋コンクリートのマンションでは火災が発生していたが、隣戸に延焼することはなかった。

だが、古いビルでは日本ではあり得ないとされていた中層階のパンケーキクラッシュが多数起こり、低層ビル1階部分の崩壊、建物が土台から切り離されて倒壊するなど、今まで日本では見られなかったような被害が多数あった。傾いた状態だった柏井ビルは翌朝の余震によって完全にフラワーロードに横倒しになった。そのほかにも、神戸市兵庫区の三菱銀行兵庫支店(1968年、鉄筋6階建て)[46][47][48][49][50]、兵庫県薬剤師会館(1967年)、第一勧業銀行神戸支店(1926年、2階建て、長野宇平治設計)が崩壊した[51]。

病院

兵庫県内の342病院のうち、全半壊焼失が13件であった。診療所を合わせた2,926件のうち、全壊239件、半壊270件、全半焼13件、インフラ停止による診療停止973件となり、約半数が機能を停止した。公式に数えられた負傷者だけでも35,000人である。神戸市内の災害医療機関3つのうち、西市民病院本館が全壊し中央市民病院が孤立するなど機能を失った。県立西宮病院438人・明和病院658人・笹生病院1,029人、西宮渡辺病院1,200人など負傷者で溢れ返った。逆に西宮市武庫川町の兵庫医科大学病院では救命救急センターの22人を含む274人の医師が待機したが、患者は平日の8 %の約200人だけであった。

長田区にある神戸市立西市民病院は、本館5Fが圧壊して入院中の患者44人と看護師3人が閉じ込められる状態になったが、生存空間があったため即死することはなかった。後に患者1名が死亡した。他の損壊を免れた病院には多大な数の負傷者が搬送されることとなり、病院は軽度の入院患者については当日中に早期退院、またはほかの病院に転院させるなどして病床をできるだけ確保した。しかし、それでも病床の数が全く足りず、ロビーや待合室にソファーや布団を敷き詰めて病室とするなどの緊急処置を取らざるを得なかった。また、治療を行う医師の数も患者の数に対して圧倒的に不足していたこともあり、治療を待っている間に息絶えた人もいた[注釈 14]。

長田区海運町の高橋病院には入院患者87人がいたが、熱風や爆発のため鷹取中学校に避難した。

ビル

神戸発祥の竹中工務店建築では、神戸国際会館7F、神戸市役所第2庁舎6F、神戸新聞会館・神戸阪急ビルが倒壊し、2,500件のビルのうち倒壊17件・大破25件・解体56件・補修217件であった。大成建設施工の明治生命ビルは、フラワーロードに2.5 mせり出した。

| 画像外部リンク | |

|---|---|

神戸新聞は本社を西区の制作センター(印刷工場)に仮移転すると共に、編集業務はダイヤニッセイビル(ハーバーランド)で仮構築し、1996年(平成8年)7月に神戸情報文化ビルへと正式に移転する。ただし、新本社への移転は震災以前からの既定方針で、同ビルも建設中であった。

当時、神戸市須磨区にあったラジオ関西の本社も被災し、敷地内の仮設スタジオに移転後、1996年(平成8年)6月に現在のハーバーランドへと移転した。

マンション

芦屋市若葉町・高浜町に位置する海岸沿いの高級高層マンション群「芦屋浜シーサイドタウン」[注釈 15]では厚さ5 cm・幅50 cmの極厚ボックス骨が3cm程度の距離で全面破断し、52棟中25棟で57箇所の破断があった。これは想定通りの被害であったが[52][注釈 16]、重量鉄骨造の脆性破壊の、日本での初めての例であった。マンションの鉄骨は剥き出しとなっており、当時の気温(0 ℃程度)や使用鉄骨の低温特性、埋立地で増幅された地震動の高層ビルの固有周期との一致などにより、限界を超えたと考えられている。

瓦屋根・木造・日本家屋の危険性

日本瓦を使い、基礎が石に柱を載せただけで筋交いの少ない老朽化した木造住宅でも多くの死者が出たため、神戸地域においては新築の瓦屋根はほとんど見られなくなった。日本の伝統構法の流れを汲む木造軸組構法の住宅に被害が集中し、新しい住宅においても筋交いなどが不十分であった物件は大きな被害を受けている[53]。坂本功著の『木造建築を見直す』という書において「死亡者のうち5,000人近くは、軸組構法の住宅の下敷きによって圧死した」と述べている。しかし、重要なのは「構造的に問題のある建築に瓦屋根のものが多かった」にもかかわらず、一般的には「瓦が重いから問題」であると誤解されている[54][55]。

古い木造住宅は、年月の経過によって乾燥している点、耐火材を使っていないなどの理由による火災の被害も多い。これは、神戸地区の木造住宅が地震よりも台風に対応した木造住宅であり、振動に弱く瓦部分が重く、なおかつ瓦の固定方法も屋根に土を葺いてその上に瓦を載せる方法が多かったことにも起因している。なお、筋交いを多く入れてある木造住宅においては耐震性も十分にある。また同じ木造住宅でも、プレハブやツーバイフォー(木造枠組壁構法)と呼ばれる工法の住宅が高い耐震性を示している。3階建住宅の被害もほとんどなかった。

生存空間

日本の伝統構法の流れを汲む木造軸組構法で多くの即死者が出た原因は、潰れた建物の下敷きになり、生存空間がなくなったためである。分解しやすい構造のため、地震の場合瓦屋根、屋根土、土壁、床、柱がバラバラになって落下し、下敷きになって人体が潰れる。揺れが小さい場合は土壁が建物を守るが、揺れが大きい場合は土壁も破壊され落下し凶器になる場合がある。

鉄筋コンクリート造りの場合は強固な一体構造であり、大破しても柱、屋根、床はバラバラとなって潰れることがない。柱は破壊されても、天井が低くなるだけで床や屋根部分はバラバラとなることはなく、即死することが少ない。さらに、普通のマンションの場合、壁が多く、壁が柱の役目をするので構造的に潰れにくい。マンションは大破した場合でドアが開かない、大きな亀裂が入るなど住むことはできないが、建物の下敷きとなって怪我をしたり、即死することはない。例外的に低層階に会社、スーパーマーケットなど窓が大きく、柱が少なく、壁が少ない構造のマンションでは1Fの柱が破壊され、天井が極端に低くなった例がある。

建築基準法改正前の住宅

耐震性を考慮に入れて建築基準法が改正された1981年(昭和56年)以降で1982年頃から建築された物件の被害が少なかったことが報告されている。倒壊した木造家屋の98 %が旧耐震基準で建てられたものであった[56]。結果的に、改正された建築基準法の有効性が証明されることとなった。倒壊して死者の出た住宅は1982年(昭和57年)以前の建築物件で、当時の建築基準法により設計されていて耐震性が弱かったともいえる。震災後も1996年(平成8年)・2000年(平成12年)・2006年(平成18年)に建築基準法は改正されている。

危険な合法住宅の問題点としては、古い住宅の場合は耐震性がなく、危険であっても違法ではない。違法かどうかは、新築時の建築基準法に対して判断するため、新築時の法規に適合していた建物は、その後に老朽化して危険になっても違法ではない(既存不適格と呼ぶ)。例えば、建築基準法がない江戸時代の建造物は危険であっても合法である。

3階建て住宅ではほとんど被害が出ていないのは1988年(昭和63年)に建築基準法が改正・施行されるまでは、準防火地域において木造3階建ての建築は禁止されていたため、耐震性がない合法3階建住宅(古い3階建て)がなかったためである。また、日本では耐震性が不十分な住宅が国土交通省の推計より2008年(平成20年)時点で約1,050万戸(日本の住宅総数の約23 %に当たる)あるといわれている[57]。

道路

道路においては、中国自動車道や国道43号・国道2号において復旧のための車線規制に伴う渋滞が発生した。特に、高架が崩落した阪神高速3号神戸線(第二神明道路や姫路バイパスなどと直結し、大阪 - 姫路間の連絡道路となっている)は、長らくの間不通となった。このため、鉄道の不通と相まって単に関西を通過するだけの道路交通にも深刻な影響を及ぼし、復旧までの期間には国道9号・国道372号(両国道で、京都 - 姫路間を迂回できる)や国道27号などの一般道に、長距離トラックや長距離バスが殺到した。当時は、被災区間を一般道を通らずに迂回できるルートが1つもなく、京阪神を通らない迂回ルートの貧弱さが浮き彫りとなった。

阪神高速道路

阪神高速道路3号神戸線(延長39.6km)の倒壊は[62][注釈 18]、震災の甚大な被害を象徴するものとして世界中の新聞の一面に大きく掲載された。橋脚1,175基のうち637基、橋桁1,304径間のうち551径間が損傷したが[62]、中でも東灘区(深江地区)では全長635mに渡って高架橋が横倒しになる(17基の橋脚が倒壊)という極めて衝撃的な光景が見られた[62][63][64][65]。

「倒壊した高速道路が、倒壊する寸前に波打っていた」という目撃談話が報道番組において報じられている。橋脚と道路面の接合部分が地震によって破壊されたことも確認された。そのため、「柱の上にただ乗っかっている板」のような状態になり、耐震性はほぼゼロとなったと考えられる。崩落した高速道路と辛うじて残った部分との境に取り残された高速バスの写真が印象深いが、その部分ではこの事象が発生していたと考えられている[66]。

被災し破損した構造物の実物や資料などは、1999年より阪神高速が東灘区に有する震災資料保管庫にて展示されており、事前予約をすることで誰でも見学することができる[67]。

中国自動車道

中国自動車道では、吹田JCT - 西宮北IC間が不通となった。このことから、近畿地方内で京阪神を経由せずに、三重県亀山市(東海道沿線)や滋賀県米原市(中山道沿線)周辺から兵庫県姫路市(山陽道沿線)まで行くには、「迂回路」としての北近畿の福井県敦賀市(北陸地方南部)から兵庫県和田山町(現・朝来市)までを通らなければ到達できないということが指摘されている。道州制論議においてもこの北近畿迂回路の存在から「地域的・交通的問題を解決するには、交通的一体性を重視した枠組みにすべき」という意見が出されている。

明石海峡大橋

当時建設中であった明石海峡大橋は地震による直接的な被害はなかったものの、全長が1 m伸びるという事態が発生した。大橋の淡路側の山上に、フランス革命200周年記念事業として日仏友好モニュメントが建設予定で、1995年1月12日に日仏関係者約220人が参加しくわ入れ式を挙行したが、その5日後に震災が発生し事業を休止していた。しかし2015年11月に発足時メンバーの逝去や建設再開の機運醸成が難しいことから、日仏友好のモニュメント日本委員会が事業中止と委員会解散を提唱した。関係者がこれに承諾し、このプロジェクトは未完に終わった[68]。

交通規制

震災直後、被災地の幹線道路で大規模な交通規制が実施された。当初は、警察署が通行許可標章を発行していたが偽造が出回り、渋滞の改善が見込めないため、その後コピーできない新たな標章「復興標章」「除外標章」への切り替え、標章の交付審査を厳格にした。交通規制は阪神高速3号神戸線の復旧に合わせ徐々に緩和され、1996年(平成8年)8月には全て解除となった。交通規制実施道路は次の通りである。

- 復興物資輸送ルート:国道43号の一部区間・名神高速道路の一部区間・阪神高速5号湾岸線の一部区間(復興・除外標章掲示車両・バス・タクシー・緊急車両以外は通行不可。規制時間は日・祝日を除く6 - 19時)

- 生活・復興関連物資輸送ルート:国道2号の一部区間・阪神高速7号北神戸線・新神戸トンネル有料道路・第二神明道路(復興・除外標章掲示車両・バス・タクシー・貨物車・二輪車・緊急車両以外は通行不可。規制時間は道路により異なる)。

バス代行

震災直後からJR・私鉄など各社間で、連携して行われたバスや他社鉄道線による代替輸送は、不通区間の解消と共に順次終了された。

鉄道

この震災では鉄道も壊滅的な被害を受けた。もしも地震発生が後2時間ほど遅く、通勤・通学のラッシュ時に発生していた場合、人的被害はさらに甚大なものとなっていたであろうと指摘されている[69]。鉄道の復旧は急ピッチ・猛スピードで進められた[69]。

JR

JR神戸線

西宮駅 - 須磨駅間で貨物列車を含め8本が脱線したほか、鷹取駅の駅舎が半壊、鷹取工場でも39両が脱線、転覆した。駅施設関係では、駅舎が倒壊した六甲道駅を中心に高架橋や柱に大きな被害を受け、新長田駅付近の盛土が崩壊して駅設備が壊滅、全壊した。また、鷹取工場では建物が全壊したほか、検修庫や検修設備に損傷を受けたほか、土留め擁壁が倒壊するなどの被害を受けた。 神戸発富山行「スーパー雷鳥」1号(鷹取駅まで回送中)が住吉駅で被災、三ノ宮駅約700 m手前で停止。10両中8両が脱線。「シュプール白馬・栂池」6号・西明石発京都行普通列車が住吉駅 - 三ノ宮駅間で脱線した。

発生直後から全線で運行を見合わせたが、震災当日に再開することができず、翌18日には大阪駅 - 尼崎駅( - 福知山線塚口駅)間の上下外側線と西明石駅 - 姫路駅間で運転を再開した。運転再開は、折り返しができる駅を活用して工事が進められたが、折り返しできない須磨駅・住吉駅では新規にポイントを設置し、灘駅ではその先の東灘信号場の構内配線を変更して引上線とすることにより、折り返しができるようにした。

西明石方面からは、ホームのある上下電車線を優先して復旧を行ったが、灘駅 - 兵庫駅間は方向別線路となっていたため海側2線(下り列車線・電車線)を優先して復旧作業を行った。新長田駅付近では被害が大きかったため、下り列車線と和田岬線への小運転線を活用して複線化している。当時この小運転線は非電化であったため、急遽電化して対応した。なお、新長田駅は駅舎が全壊したため、1月30日に神戸駅 - 須磨駅間の運行を再開しても停車せず、3月10日に仮駅舎ができるまで通過していた。

ダイヤ面においては大阪方面から甲子園口駅までの復旧時は新快速(ただし、大阪駅以西は各停)と普通のみ運転され、京都方面からの快速は大阪駅で折り返し運行を行っていた。新快速は大阪方面からは芦屋駅開通時に運転を開始したが、姫路方面からは3月12日まで運行されることはなかった。(ただし、加古川駅 - 姫路駅間では新快速運転を行う列車は存在していた。)

震災の復旧作業の進捗により、不通区間が徐々に短縮されていったが不通区間の東西それぞれで封じ込められた車両で運用を行わなければならず、特に不通区間の東側では車両が不足していた。そのため、播但線を迂回ルートとして車両が回送されたが、播但線は非電化のためパンタグラフなどの付属機器を網干電車区(現在の網干総合車両所)で一旦撤去し、ディーゼル機関車の牽引により福知山運転所(現在の福知山電車区)まで回送され、同所で取り外した機器類を取り付けて自力で宮原電車区(現在の宮原総合運転所)などに回送された。

しかし、この再配置だけでは車両不足が解消できず、岡山電車区・広島運転所から115系19両および森ノ宮電車区・日根野電車区の103系が運用されたほか、震災時に鷹取工場に入場していた奈良電車区の221系も運用された。また、車両増結を行うなどし、201系は通常7両編成で運用されているが、このうち4本を4M4Tの8両編成と8M4Tの12両編成に組み替え、201系では最長となる12両編成で運転された。

六甲道駅を含む住吉駅 - 灘駅間は高架橋の崩落が最も大きな被害を受けたため、最後まで不通区間として残ることになったが、4月1日に74日振りに全線が開通した。これにより震災後、阪神間の鉄道が初めて復旧することになり、この日に行われたダイヤ改正で新快速を増発している。六甲道駅復旧の模様は日本放送協会 (NHK) のテレビ番組『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』でも取り上げられた。開通区間が延長される旅に開通直後から路盤固めまでの暫定ダイヤと、路盤が固まってから次に開通区間がのびるまでの暫定ダイヤの2種類が造られ、震災発生 - 全通まで18回のダイヤ改正が行われた。

播但線

1月20日から姫路駅 - 和田山駅間ノンストップ快速がキハ65形の4両編成で1日2往復運行され、21・22日はキハ181系による5両編成で3往復の運転を行った。23日からは姫路駅 - 和田山駅 - 福知山駅 - 新大阪駅間でキハ181系による直通快速が1往復設定され、27日からはノンストップ快速に智頭急行HOT7000系も投入して最大6往復、キハ181系は7両編成で、HOT7000系は5両編成で東海道・山陽本線が開通する3月31日まで運行された。

寝台特急も地震発生により運行が中止されたが、「あかつき」「なは」は、1月30日から播但線を経由して迂回運転が行われ[70]、新製車両の甲種鉄道車両輸送も、3月14日甲種鉄道車両8本、特大貨物2本が迂回運転された。

定期列車では、JR西日本管内の気動車は元より五能線で運用されていた東日本旅客鉄道(JR東日本)南秋田運転所(現・秋田総合車両センター南秋田センター)に所属するキハ58系6両までもが応援運用されていた。

震災の復旧作業の進捗によってJR神戸線の不通区間が徐々に短縮されていった中で、不通区間の東西ではそれぞれに封じ込められた車両での運行を強いられたため、特に不通区間の東側の網干や西明石などにある大規模な車両基地から切り離されたJR京都線・琵琶湖線では、車両が不足していた。

だが、回送ルートとして使用できる播但線は非電化で明治時代に建造された古いトンネルが多く、開口面積が小さかったのでパンタグラフなどの付属機器を網干電車区(当時)で一旦撤去し、ディーゼル機関車の牽引により回送した後に、福知山運転所(当時)で取り外した機器類を取り付けて自力で宮原電車区(当時)などに回送された。なお、生野駅 - 新井駅間の生野トンネルは特に開口面積が小さく、トンネル内に敷設されたケーブルなどの付帯設備などに当たらないよう速度を落とし15 km/hで通り抜けた[71]。

網干電車区からは震災による損傷が復旧して出場し、所属区所に回送された車両とあわせて149両が、また不通区間の西側での輸送力増強のため広島運転所と日根野電車区の103系8両が吹田工場(当時)から網干電車区に回送された。このほか、4月20日のダイヤ改正に併せて新装された681系・207系も同様に播但線経由で回送された。

福知山線

迂回ルートで最も重要な線区として、最優先で福知山線の復旧作業が行われた。福知山線では川西池田駅 - 中山寺駅間の被害が大きく、地震発生の1月17日には広野駅 - 福知山駅間が開通し、その後順次運転を再開した。

輸送力の確保のため運転開始直後から臨時列車が運転され、5時30分から21時まで、1時間につき1本か2本の臨時列車を最大42本運転し、特急「北近畿」の増結も行われた。大阪駅を発着としていた特急列車は、東海道新幹線との接続のため3往復を新大阪駅発着で運転し、このほかに「北近畿」15号は福知山駅 → 和田山駅間で延長運転し、播但線との接続を改善した。また、JR神戸線が全通した4月1日以降も4月17日まで、新大阪駅延長運転が2往復、和田山駅延長運転が行われた。

JR神戸線で運行されていた貨物列車の迂回運転も行われた。が、福知山線や山陰本線の和田山駅 - 湖山駅間では貨物列車が運転されなくなっていたため、重い貨物列車を毎日運転するには問題があり、乗務員の養成や設備の一部改良の必要性があったが、福知山線・山陰本線・伯備線を経由して2月11日から迂回運行が開始された[72]。貨物列車が運転されていなかった区間の迂回貨物列車の乗務は、JR西日本が担当した[73]。なお、ダイヤ改正に併せた新製車両の甲種鉄道車両輸送も3月14日から8本、特大貨物2本が迂回運転された。

加古川線

加古川線は播但線よりも迂回距離・所要時間も短いが、ワンマン運転主体の線区で列車の行き違いのため編成両数が制限されること、および谷川駅の福知山線と加古川線を結ぶ構内配線が非常用の分岐器しかないことから福知山線への直通運転ができず、線内列車の増発および増結で対応した。加古川線では西脇市駅で運行形態が分かれており、西脇市駅で乗り換えが必要であったが、乗り換えを解消して直通列車を設定し、震災前に9本しかなかった直通列車は同年2月6日には45本に増加し、ほとんどの列車で直通運転が行われた。このほか、加古川駅 - 谷川駅間で快速も運転された。

新幹線

この震災では、高速道路などと同様に地震に強いといわれていた新幹線も被災し、山陽新幹線では高架橋などが8箇所で落下したほか、柱や橋脚が708箇所で損傷した[74][75]。ただし、地震が発生したのが新幹線の営業開始前であったため、新幹線車両は脱線などの被害を受けなかった[69]。倒壊箇所の調査からは、手抜き工事の痕跡が見つかっている[要出典]。

東海旅客鉄道(JR東海)でも東海道新幹線の京阪間の一部で橋脚に亀裂が見つかったため、震災直後は京都駅 - 新大阪駅間で徐行運転(170km/h程度)を行っていた。

不通区間の解消状況

西日本旅客鉄道(JR西日本)はどの私鉄よりも先に急速な復旧を遂げて、最初に全線での運行を再開した。4月の段階で、最初に不通区間を全て解消したJRは新年度の定期券発行でも優位な状況となり、その結果、利用者のシェアはJRへとシフトする形となった[76]。「資本力の違い」「旧国鉄線であったため、線路脇に比較的余裕があり作業が行いやすかったこと」「旅客列車のほか、貨物列車も往来する物流の大動脈でもあったこと」「全国のJRグループから応援を呼んだこと」などが要因とされる。

- 東海道・山陽本線(JR神戸線):複々線であったため、地震発生翌日から姫路駅 - 西明石駅間、大阪駅 -(福知山線)塚口駅間(複線)で順次、運転を再開した。駅舎の半壊した鷹取駅は、JR鷹取工場(2000年(平成12年)に廃止)の操車場に仮設ホームを設置して営業を再開した。また駅舎が全壊した新長田駅は当分の間、通過扱いをすることになった。配線変更などにより部分的に開通し、地震発生から74日後の4月1日に最後の不通区間である灘駅 - 住吉駅間を復旧して、複々線での運転を再開し、新快速を朝夕に臨時扱いで増発した[注釈 19]。

- 山陽新幹線:震災が起こった直後に8箇所の橋脚が倒壊し(幸い地震発生が始発前で倒壊による列車への影響はなし)、新大阪駅と姫路駅の間が不通となっていたが、81日後の4月8日に不通区間を解消した[77]。

その他の対応・影響

- 復旧に至るまでの間、関西から東海道本線と山陽本線を経由して九州地方へ向かう寝台特急「なは」「あかつき」は、大阪駅 - 姫路駅間を福知山線 - 山陰本線 - 播但線のルートに迂回して運転されたほか、新大阪駅 - 姫路駅間を同様のルートで運行する「直通快速」が運行された。また、不通区間の迂回乗車客への対応として、加古川線では普通列車(1時間間隔)の増発、播但線では「ノンストップ快速」などの臨時列車の運行がなされた。

- 東海道・山陽本線が分断されたために、電車列車(電車のパンタグラフを下ろした状態で運行する)をディーゼル機関車を使って、電化されていない区間の含まれる播但線・山陰本線を経由して福知山駅まで回送した。震災後は緊急時の迂回ルートとしての必要性があることから後の早期電化を求める結果となり、震災から10年後の2004年(平成16年)12月に加古川線の電化が完成した。新幹線は、JR東海・JR西日本ともに車両が他社区間に閉じ込められたために、復旧するまでお互いの車両を使用することとした。

私鉄・公営・第三セクター鉄道

被災地区を運行する鉄道路線のうち、最も南を走行する阪神本線は、主に東灘区から灘区における高架構造である区間に大きな被害を受けている。特に大きな被害を挙げると、御影駅西方の留置線の車両が横転して大きく損壊した。石屋川車庫も崩壊し、地震の発生が早朝であったために前夜から留置されていた多数の車両が崩壊に巻き込まれて損傷した。これは、この高架構造の区間が高度経済成長期の1967年(昭和42年)に竣工した物件であり、耐震構造が十分ではなかったことが原因の1つとして指摘されている。この区間においては数箇所で鉄橋が落下し、南北に至る道路が遮断された。新在家駅付近では高架橋下を土地貸ししていたこともあって、復旧過程で借主に取り壊しの承諾を得るため避難先を回ったり、近隣住民から高架橋共々自宅の瓦礫も片付けてほしいと要望を受けたりしたという[78]。こうした阪神の被害状況は日本各地の橋梁において落下を防止するための補強工事が行われる契機ともなっている。

高架構造の車庫が崩壊し留置していた車輌が被害を被った

なお、三宮付近の地下区間で運行中に被災した車両と合わせて、41両が一斉に廃車され、一度、車庫自体を全て解体撤去した後に、工事を翌年までかけて再建せざるを得なかった。このため、復旧車両や新造車両の導入も当面は尼崎車庫の容量で賄える範囲に留まり、JRや阪急が開通と同時に震災前ダイヤ比で増発を行ったのに対して、阪神は減便ダイヤでの運行再開となった。他の事業者も線路や施設に大きな被害が出たものの、車両面で車庫1個級の被害を被ったのは阪神のみである。

主な被害

- 山陽・東二見駅発阪急三宮駅行特急(6両・乗客約30人):神戸高速鉄道東西線大開駅(地下)から90 m時点で被災、時速58 km/hから130 m走行後停止。大開駅部分が地震で崩壊したため、「10秒遅れていたら潰れたトンネルに挟まれていた」といわれる。

- 阪神・新開地駅発梅田駅行普通列車:春日野道駅に停車・乗客降車中。1人負傷。

- 阪急今津線・宝塚駅発西宮北口駅行普通列車:宝塚 - 宝塚南口間で脱線。武庫川の橋梁付近を走行しており、もし橋梁上で被災していれば甚大な被害は不可避であったが、免れた。

- 神戸高速鉄道東西線大開駅(地下):崩壊。高速道路同様、当時「地下鉄道は地震に強い」という風潮があったが、大開駅周辺は軟弱地盤かつ開削工法であったために、振動に揺さぶられて中間柱が崩壊したと考えられている。大開駅が崩壊したために、その上の国道28号において陥没が発生した。直後の交通規制などが迅速に行われなかったため、国道43号・国道2号・山手幹線などの神戸方面に至る主要幹線道路において、大規模な渋滞が発生した(規制をしなかった理由としては、この時の警察の方針が「倒壊家屋などからの人命救助」を優先していたためである)。

- 阪急伊丹線伊丹駅:崩壊。交番勤務中の警察官1人が死亡した。

復旧が早かった路線

- 北神急行電鉄

- 北神線:比較的に被害が少なく、翌1月18日から運転再開した。

- 神戸市営地下鉄

- 神戸電鉄

鉄道会社ごとの不通区間の解消状況

- 阪急電鉄:(地震発生から146日後の)6月12日[79]、伊丹線伊丹(仮)- 伊丹間除く

- 山陽電気鉄道:(152日後の)6月18日[79]、東須磨以東は当時事業中だった地下化工事の完成を以って復旧。同区間の地上線復旧は見送られた。

- 神戸電鉄:(156日後の)6月22日、湊川駅 - 長田駅間が運転再開、同日神戸高速鉄道南北線新開地駅 - 湊川駅間も運転再開し、全線が復旧した[80]。

- 阪神電気鉄道:(160日後の)6月26日[79]

- 神戸高速鉄道(阪急・阪神・山陽の各社が相互直通):(208日後の)8月13日[79]、大開駅は翌年1月まで通過

神戸市内中心部では、2月1日に阪神・神戸高速線が三宮駅 - 高速神戸駅間でピストン運転をしていた[81]。このピストン運転は2日前に運転再開された神戸以西のJRと連絡することで被災者の大きな足となった。2月下旬には阪急御影 - 王子公園、阪神岩屋 - 三宮間がそれぞれ復旧し、先に復旧していたJR住吉以東・阪神青木以東からこれらのルートを乗り継いで大阪方面から神戸市内に向かうことができた。特に阪急の同区間はJRの全線開通まで振替輸送先に指定された。一方で液状化現象が発生したポートアイランドや六甲アイランドを通る神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー)や六甲アイランド線(六甲ライナー)の復旧には相当な時間を要し、再開予定を1か月前倒しした前者で7月31日、後者は8月23日に全線開通した。

海上

神戸経済にとって大きな収益源である神戸港も被害を受け、多くの埠頭の使用が不可能となった。また、神戸市中央区のポートアイランド、東灘区の六甲アイランド、芦屋市の芦屋浜、尼崎市の築地地区など埋立地を中心に、地面が軟弱化する「液状化現象」が見られた。このために、海からの支援なども難しい状態となってしまった。

神戸港にはフェリーなどが四国・九州方面を中心に多く発着していたが、各発着所が壊滅的な損害を受けて使用不能に陥ったため、一時的には大阪南港などに発着地を変更して運航されていた。

陸上輸送が麻痺状態に陥っていたため、四国・九州方面とを結ぶメインルートとして、その後機能した。また、ウォーターフロントの地盤が陥没した岸壁に仮設の桟橋を設けて、大阪 - 神戸間・神戸 - 西宮間など短距離の臨時航路も整えられ、代替交通機関として疎開する人・復興支援者の負担を少しでも軽減する努力を行った。残された海岸部分を利用して、医療物資などの搬入も優先的に行っていた。多くの手助けのもと、2年後の1997年(平成9年)3月31日に、全ての埠頭・コンテナバースが復旧した。そして、同年5月19日に「神戸港復興宣言」が発表された。

空港

揺れの激しかった大阪国際空港(大阪府豊中市・池田市と兵庫県伊丹市)では滑走路・誘導路に亀裂が生じた。空港ターミナルビルも外壁などが損傷した。震源から離れた関西国際空港(震災発生前年の1994年に開港)も空港ターミナルビル・関西空港駅・駐車場エリアで建物の損傷が確認された。しかし、両空港共に航空機の運航等に影響は出なかった[82]。特に、被災地の大阪国際空港では、その日のうちに、警視庁や東京消防庁、自衛隊、米軍、政府チャーター便の機体が支援に多数飛来した。さらに、特別措置として大阪国際空港は通常7 - 21時の運用時間制限を設けているが、運用時間外になる21時台の臨時便を運航させるなどして復旧・復興に協力した[83]。

消火・救助活動

火災

特に、神戸市の長田区においては、木造住宅が密集していた地域を中心に火災の被害が甚大だった。全体で7,000棟近い建物が焼失している。火災旋風は、発生しなかったとされている[84]。消防庁の資料によると[85]、地震後に計285件の火災が発生している。うち70 %は地震発生当日の火災であるが、6時までの出火件数が87件と地震発生から一定時間が経過した後の発生が相当数ある。出火原因が判明したのは全体の約半数で、最も多かったのが電気による発熱体85件で、ガス関係13件・火種関係12件と続いた。地震翌日以降の出火では、送電の再開に伴うものがかなりあったとされている[注釈 20]。

消火活動では上水道が断水したため、わずかな防火貯水槽を探しているうちに炎が延焼して被害が大きくなる結果となった。断水で水が出ないホースを持ったまま、炎の近くで立ち尽くす消防士の姿が報道映像として残されている。また。風によって巻き上げられた火の粉により、消火活動が困難となった地域もある[84]。火の手が大きくなり過ぎて消火困難と判断した場合は、火勢に任せるまま消防員の判断で罹災者らの安全誘導を優先する「放任火災」と呼ばれる消防活動に切り替えられた。被災地近辺で放任火災活動が行われたのは、戦時中の明石空襲以来となった。一方、周辺住民が主体となり機械に頼らないバケツリレーによる消火(延焼防止)活動も行われている[86]。

放任火災活動と併せて国道2号線・28号線などの大通りに消防隊を配備し、鎮火活動より延焼拡大を防ぐ活動が精一杯だった。17日午後からは各地から応援で駆け付けた消防隊員も加わってようやく鎮火活動に動き出した。消防隊は付近の新湊川、兵庫運河にホースを伸ばし、徹夜で放水活動を行った結果、完全に鎮火したのは2日後の19日であった。

震災後、兵庫県・神戸市では、防火貯水槽の整備、消防へのヘリコプターの活用が検討されている。なお、ヘリコプターによる空中消火を見送った理由として、神戸市消防局は火災の規模や建物の構造を考慮すると困難かつ効果が見込めず、飛行中のヘリコプターや地上にいる人々に危険が及びかねないことを挙げている[87]。

問題点

- 当時、神戸市市街地の消防団には可搬動力ポンプの配備がほとんどされておらず、消防団独自の消火活動が全くできなかった。

- 水道施設が壊滅したためほとんどの消火栓が使えなくなり、消防隊は水利を求めて防火水槽や学校のプールを探して放水したが水は足りず、最後は神戸港から消防車7台を連結して4キロの遠距離送水も行った(最長は神戸市市民プールから神戸市西消防団のポンプ14台を連結して7キロの送水が行われた)。

- 各地の消防車が応援に来ても消火栓とホースの規格が合わず(「ねじ込み式」と「マチノ式(差し込み式)」の2つがあり、未だ共通化されていない。)、消火できなかったことが問題となった。

- 走行する自動車によって道路上の消火ホースが踏まれたため、破損送水不能となる事象も多発した。

公的機関による救助活動

当時、海上コンテナ取扱量が日本一を誇っていた港町・神戸ならではの奇策的な対処法として、神戸市の公式記録に残されている。

(1995年1月19日、神戸市灘区にて。)

地震発生後、消防・警察・自衛隊などの各組織は救助活動に入っているが、いくつかの問題点も指摘された。

この災害で、一般にはあまり知られていなかった「挫滅症候群(クラッシュ症候群)」が広く知られることとなった。

消防・警察

消防庁や警察庁が調整を行って全国の消防・警察から応援が現地に送られていたが、交通渋滞に巻き込まれずに到着した人はほとんどいなかった。到着出来ても、大規模災害に対する技術・知識・装備・機材どれも満足とは言えない状況であったため、活動は難航した。

東京消防庁は、航空隊の消防ヘリコプターによりいち早く特別救助隊を被災地に派遣して成果を上げた。当日11時、八王子消防署特別救助隊に対し、ヘリコプターで直接神戸市に出動せよとの指示があり、大型ヘリ「ひばり」で現地に向かった。手持ち可能な器具のみの持ち込みであったが、孤軍奮闘した。

都市部の消防・警察においては、自身が被害を受けていることもあり、初期における救助などの活動は円滑とは言えなかった。一方、淡路島においては「地元の消防団および近隣住民が中心となった救助活動」が行われた。特に北淡町においては、発生から約11時間で捜索救助活動および遺体収容が完了している[88]。建造物や人口の密度を勘案すれば、神戸市街地とは救助に要する時間を単純に比較はできないが、地震発生直後における近隣住民などの地域コミュニティーによる救助活動の重要性を示している。

瓦礫の下の被災者を救出する車両が不充分であったほか、防災機関の(救急ヘリ)での搬送も少なかった(震災当日のヘリ搬送:西宮市にて1名のみ)。この搬送は大阪市消防局から緊急医薬品輸送に従事した機体が帰りに搬送したものである(62人/1週間(内、17人/3日間))[89]。故に、負傷者の救出・搬送が遅れることとなった。

消防・警察は、この地震を教訓に全国の応援体制として緊急消防援助隊(消防)と広域緊急援助隊(警察)をそれぞれ創設し、東京消防庁は消防救助機動部隊(通称:ハイパーレスキュー)を、横浜市消防局は機動救助隊(現・特別高度救助部隊:スーパーレンジャー)を創設することになる。

自衛隊と県知事

自衛隊については、地震発生数分後には行動を始めたものの、阪急伊丹駅へ近傍派遣(災害派遣)を行った第36普通科連隊を除き、神戸市中心部への災害派遣は直ちにはなされなかった。第36普通科連隊は、「近傍派遣」(自衛隊法第八十三条三項)によって出動しているが、他の部隊は知事の要請(自衛隊法第八十三条一項)の待機状態になっていた。

これを教訓に、自衛隊への派遣要請を都道府県知事のほか市町村長または警察署長などからも行えるよう、後に制度が改められた。

防衛庁・自衛隊による一部マスコミ報道への反論

発生から数か月の間の自衛隊報道については様々な内容のものが存在する。批判もあれば過度の期待をにじませた内容もあるが、一部については事実と異なるとして、防衛庁広報誌『セキュリタリアン』にて反論が行われている。下記に、同誌で否定された項目を列挙する。カッコ内は同誌が批判した報道(同誌は紙誌名の特定をしていないため、全て「某〜」といった表記になっている)。

- 自衛隊のヘリによる消火活動ができたのではないか(各紙・テレビ・複数週刊誌等)[注釈 21]

- 自衛隊のヘリが、被災地上空を戦争気分で飛び回っている(某週刊誌)

- 初動段階でヘリコプターにより人員を(実際より)もっと被災地に投入できた(各紙)

- 複数ヘリが撮影したビデオカメラを机の上に置きっ放しにした、現地情報が東京・六本木の防衛庁中央に全く上がってこなかった(某月刊誌)

- E-2C 早期警戒機を出動させるべきだ(某月刊誌)

- 地震発生後、現地部隊が出動できる体制を執りながら、出動命令がついに出ず、防衛庁(および首相官邸)に部隊の出動命令発出の許可を求めても、「待て」の言葉しか帰って来なかった(某週刊誌)

- 災害時に自衛隊の「自己完結性」が仇にもなりうる(某月刊誌、筆者は憲法学者)

- 松島悠佐陸自中部方面隊総監が、初動態勢が遅れたとされたことについて釈明会見(某人気キャスター)

- 約20年前に、消防飛行艇の計画が省庁間の「縄張り争い」によって実現しなかった(某紙)

- (RF-4E について)偵察した情報をリアルタイムで電送により伝えられる(某週刊誌他)

なお、「指摘した事項はほんの一部」と記事は結ばれている[90]。

復興

全国から様々な形の「救援・支援」が寄せられた。救援物資・義援金・ボランティア活動のほか、インフラストラクチャーの復興には他地域の電力会社・ガス会社などの多くの職員が復興応援のために現地入りした。

街の復興

復興事業では、ライフラインの復旧が最優先とされた。電気はほとんどの地域で3日から1週間程度で復旧が可能だったが、地下に埋まっている水道・ガスの復旧に長期間を要した。また、神戸市では当時水道局があった神戸市役所2号館6Fが7・8Fに押し潰されて被災したため、即時に資料が用意できず、水道管の経路情報の把握に時間を要するなど復旧に影響を及ぼしたとされる。その後、2号館は6 - 8Fまでを撤去し、5階建てとして修復されており、水道局も4号館に移転している。

復興支援物資の輸送も全国各地において受け付けられた。一方、交通網も至る所で寸断されていた。大量の復興支援物資を早急に送るため、復旧よりも残された道路を優先的に整備して被災地と大阪市を結んでいた。

神戸近郊の道路でも、「神戸市に行く」といえば交通整理などで最優先に通行させてもらえるなど復興活動を支援する場面が見受けられた。

建造物の本格的な復興事業が開始されたのは、翌月に入ってからである。この頃には多くの機材・人材が全国から駆けつけて瓦礫の撤去や再建をサポートしていた[注釈 22][注釈 23]。

避難所・仮設住宅・復興住宅

家が全・半壊した住民は学校や公共機関の建物に避難した。

被災地の学校の多くは休校を余儀なくされた。被災者は、体育館・教室などで寝起きした。また公園にテントを張ったり、自家用車において寝起きしたりする人もいた。震災当初は公的な避難所として学校等の公共施設を避難所として認めて食料・飲料水の配布がされていたが、その後、公園への避難者が形成していたテント村についても食料等の配布が行われるようになった。

震災発生後1か月を経て、プレハブ工法による仮設住宅が建設されて入居が始まった。しかし、その多くが被災地を離れた郊外や周辺の自治体に建設されたために避難所から仮設住宅への移行が進まなかった。学校等の避難所は、4月以降の授業開始に合わせて解消するために都心部での仮設住宅の建設や学校等避難所から待機所への移行を促す措置が取られたり、民間の住宅を借り上げて被災した住人への提供などが行われた。

その後、復興支援住宅(災害復興住宅)と呼ばれる高層の恒久住宅の建設が、兵庫県によって行われた。仮設住宅よりもプライバシーが守られる反面、近所付き合いのコミュニティが形成しづらいこともあり、孤独死の問題も増えた。水道が長時間使われない場合に自動で警告を知らせるシステムなどで防ごうと対応している所もある[91]。

これらの被災者向けの住宅の供給については、各市町村によって発行された罹災証明書が入居の根拠とされた。その証明を行うための調査が短期間のうちに少人数によって行われたこともあり、その精度の荒さが指摘されている。

民間企業・組織による支援活動

(神戸市、阪神・淡路大震災「1.17の記録」 より)

震災後の間もない当時、瓦礫などで道路事情が悪い中でのこの様な軽四トラック類が非常に重宝され、運送業者の他、近隣県の各地からは冬の閑散期で余裕のあった農業団体からも、多くの軽四トラック類が動員された。

(1995年1月25日、灘区にて。)

政府側の対応が遅れる一方で、民間企業からの支援活動が目立った。

- 神戸市に本社を構えていたスーパーマーケット大手のダイエー以下、ローソンなど当時のダイエーグループ小売各社は、震災の一報を東京都内の自宅で知った中内㓛社長(当時)の指揮により、建物が半壊状態であっても兵庫県内を中心に関西圏の営業可能な状態の店舗をすぐに開け、在庫のある商品、空輸で届いた商品(食料品以外の毛布、懐炉なども含む)などを破格(菓子パンやおにぎり一個10円等)で提供した他、震災3日後には営業時間延長の許可を取った上で電力が供給されている店舗は夜間も照明を点灯し続け、一定期間24時間体制で営業を続けた。

- セブン-イレブン・ジャパンも、地震発生3時間以内に救援物資や食料などを他地域からヘリ空輸するなど非常に早い対応を行った。地震当時、神戸市内に店舗がなかったセブン-イレブンは震災後素早くヘリコプター6機を自社で借り、京都府の弁当製造工場で緊急製造した弁当・おにぎり等約6,000人分を神戸市へ空輸し、無償で提供した。

- 生協(生活協同組合コープこうべ)は、「災害時に食料等を放出する」という契約に基づき、食料の配給を行った。

- 任天堂はゲームボーイを5,000台とヘッドホン、トランプ3000個を、セガもリコーダー20,000本を被災児童に提供した[92]。

- 神戸市に本社を置く淡路屋は、震災直後本社工場の損害が軽微だったため在庫の材料を使用して製造した弁当を避難所に配布し、その後各事業者の支援の下工場設備を回復させ避難所への食料支援拠点として活躍した。

- キリンビールでは引き込み線がある京都工場でビールの空き瓶2,000本に水を詰め、JR西日本の臨時列車で甲子園口駅にまで運搬し、近隣に配布している[93]。

企業以外の団体による支援活動としては救世軍、神戸に総本部を置く日本最大の暴力団組織・山口組、阪神地域で強い影響力を有する宗教団体の崇教真光・PL教団・天理教・創価学会・金光教・ワールドメイト[94]・2か月後に地下鉄サリン事件を起こすオウム真理教といった組織・団体が、食料や飲用水の供給・便所・風呂・避難場所の提供などの積極的な支援を行った。

その他、渡哲也・渡瀬恒彦兄弟や河島英五、嘉門達夫、プロレスラーのジャイアント馬場、田中康夫[注釈 24]、当時阪神タイガース現役選手であった南牟礼豊蔵、弓長起浩といった関西にゆかりがある芸能人・タレント・文化人も現地入りし、炊き出しや支援を個人単位で行っている。

メディア等による復興支援

テレビ・ラジオ

NHKや民間放送各局は、震災発生1週間前後の時期から全国の視聴者に募金を呼び掛けるようになった。NHKと在阪民放局の毎日放送などは、日本赤十字社の義援金受付口座を震災報道番組の中で連日紹介し募金を呼びかけた。そして、その集積を地元自治体に寄付するなどして被災者支援を側面から支えた。

- 東京のTBS:ダイヤルQ2の技術を使った指定の電話番号に通話すると1通話=100円が自動的に寄付される「100円募金」を実施。

- テレビ朝日:「ドラえもん募金」を実施。

- 関西テレビ:番組発足直後であった『とんねるずのハンマープライス』(全国ネット)が、番組のコンセプトである落札で得た収益を「震災復興支援資金」として日本赤十字社等を通じて寄贈した。チャリティーオークションの盛んな欧米の著名人からも出品の協力を得、日本にチャリティーオークションが広く知られる機会にもなった。

音楽

3月7 - 9日には、東京の日本武道館で有志のミュージシャンによるチャリティーコンサート「MARCH OF THE MUSIC」が開催されて収益が全額寄附された。公演に参加しなかった多くのミュージシャンも、自らのコンサートやラジオ番組での募金などの取り組みが行われた。復興と重なり合って日本のジャズ教育が活発化する拠点ともなっている(神戸はジャズが日本での第一歩を記した地として知られる)。

スポーツ

中央競馬では6月3日、4日の京都競馬(1月21日、22日中止分の代替開催。4日にはGI宝塚記念が行われた)、翌1996年(平成8年)7月7日の中山、阪神(前年同様宝塚記念が組み入れられた)、札幌競馬が復興支援開催として催されて馬券の売り上げの一部が寄付された。

1月29日に開催を予定した大阪国際女子マラソンが中止となり、発注していた選手用のゴールタオルが被災地の避難所へ寄贈された[95]。

寄付金付切手

日本国郵政省(現在の日本郵便)が、1995年(平成7年)4月20日に阪神・淡路大震災寄附金付切手を発売した。これは額面80円の切手を100円で販売し、差額の20円を震災支援の寄付金としたもので、額面は「80+20」と表記されていた。ただし、デザインは準備が間に合わなかったため、例年発行されている「切手趣味週間」の切手に便乗する形になった。そのため、デザインは金島桂華の絵画『画室の客』[96] であり、被災地に全く関係ないものとなった。印刷数5,000万枚のうち約4,728万8,000枚が販売され、諸経費を除いた9億4000万円が地元に配分された。その後、郵政省は2000年(平成12年)12月22日発行の「20世紀デザイン切手」の17集の中で、同震災のことを題材にした切手[97] を発行している。デザインは復興のシンボルとされた手塚治虫の「火の鳥」と阪神・淡路地区の地図と倒壊した高速高架道路をイメージしたものであった。

ボランティア活動

地震直後に現地において、被災者支援のボランティア活動に参加した人の数は1日平均2万人超、3か月間で延べ117万人ともいわれる。被災地でのボランティア活動(専門ボランティア・情報ボランティアを含む。)の重要度に対する一般の認識も飛躍的に高まった。現地には行かずに被災負傷者のための献血・義捐金拠出・物資提供などの後方支援に携わった人々も含めると参加人数はさらに増えるものと見られる。

このため、この年は日本における「ボランティア元年」ともいわれる。後に、内閣は1月17日を「防災とボランティアの日」、17日を中心とした前後3日の計7日間を「防災とボランティア週間」と定めた。

この震災で、ボランティアに関わった人々の中には精神的に大きなダメージを負ってしまった人も多かった。被災した人々のケアのみならず、ボランティアの心のケアもとても重要なことであることが明らかとなった初めてのケースとなった。

復興組織

関東大震災が起こった際の帝都復興院に相当する組織となる「阪神・淡路復興対策本部」(初代本部長は当時の村山富市首相)が、2000年(平成12年)までの5年間総理府に置かれた。また、「阪神・淡路復興委員会」(委員長は下河辺淳)も設置され、前述の対策本部への提言などで連携した。

戦災復興都市計画による土地区画整理事業が完了しようとしていた時期に震災が起こり、戦災を免れたことによって戦前からの老朽木造住宅が密集して残っていた地域に特に甚大な被害が見られたため、神戸市は戦災復興の延長線として震災復興を捉えた[98]。復興に当たっては、1976年(昭和51年)10月29日に発生した酒田大火の復興事例が短期間での都市復興の事例として参考にされた。

- 単なる災害前の街への復旧ではなく、道路幅の拡幅など大掛かりに区画変更を行い、緑地を多く取って緩衝地帯を設定すること。

- その実施に当たっては、単なる上意下達ではなくアウトラインのみを地元に提示して細部については地域住民の声を聞いて合意を形成をしながら、街全体を短期間のうちに、一気に防災型の都市に変えること。

政府・県の対応

政府の対応

政府が「非常災害対策本部」の設置を決定したのは、午前10時(地震発生から4時間14分後)からの閣議中であった。村山首相は地震発生直後にテレビ(6時のNHKニュース)で大地震を知っていたが、国土庁(当時)からの初報は7時30分頃となった。村山首相も開会が迫っていた通常国会への対応や予定通りの公務をこなしながら、災害対応を行った。

当時、首相官邸をはじめとする政府および国の機関が、直接に被災地域の情報を収集する手段は整備されておらず、地方自治体や各省庁の地方支分部局、自衛隊の部隊などから本省等へ上げられた情報を迅速に集約する体制も収集した情報を内閣総理大臣等へ通報する体制も整っていなかった。そのため、テレビやラジオなどの報道機関が最大の情報源となり、集約整理されていない情報を基に、各機関が行動する体制となっていた。災害対策の所管官庁とされていた国土庁にも独自の情報収集手段はなく、関係省庁に上げられた情報を集約することも十分にはできなかった[注釈 25]。初動の被害情報収集に当たる警察も、警察庁と兵庫県警察を結ぶ通信網がほとんど機能せず、警察庁から兵庫県警本部長に連絡がついたのが地震発生から約3時間後になるなど、情報収集が遅れた[99]。

「官邸をはじめとする政府、国の機関は元より、地元の行政機関、防災関連機関にとってもテレビ・ラジオが最大の情報源であった。国土庁が独自に情報収集手段を持たず、また関係省庁からの情報の集約を十分に行えなかったことから情報が官邸に十分伝わらなかったという制度上の問題点が指摘された。」— 阪神・淡路大震災教訓情報資料集[100]

内閣総理大臣であった村山富市首相には地震の一報がかなり早い時点で入ったものの、これは村山首相が地震発生直後にテレビでニュースをたまたま見ていたこと(6時のNHKニュース)によるもので、秘書官等から詳細な情報を上げることは遅くなった(首相への第一報は7時30分とされる)。村山首相は、首相公邸[注釈 26] におり、8時26分に首相官邸に歩いて様子を見に行き待機したが、誰もおらず特に情報も入らず、また公邸に戻った[101]。その後、不完全ながらも随時上げられる情報により未曾有の大災害であることが明らかになりつつある中でも、村山首相は開会が差し迫った通常国会への対応や懸案となっていた新党問題(山花貞夫グループ)、財界首脳との食事会など予定通りの公務をこなす傍ら災害対応を行ったため、十分な対応を行わなかったのではないかという疑念を生んだ。

兵庫県庁の屋上にある衛星通信設備[注釈 27] が十分に作動しなかったこと、最大震度(震度6・818ガル)を記録した神戸海洋気象台[注釈 28] の記録が送信されなかった[注釈 29] ということがあったが、この「震度空白域」への対応は十分なものではなかった[注釈 30]。震度6の情報が国土庁や消防庁に入ったのは6時19分であった。

気象庁のデータ回線が途絶し、神戸海洋気象台と津名測候所の震度情報が自動的に送信されず、津名測候所の震度情報は機器が故障していたため職員の体感で震度6を判定用の無線回線を通じて大阪管区気象台へ通報され、神戸海洋気象台の情報は気象衛星を利用した衛星電話で通報された(気象衛星の中に気象庁専用の衛星通信回線が用意されている[102])。

二階俊博衆議院議員「(略)最初にお尋ねしますが、国家の最高責任者である村山総理は、17日の5時46分ごろ兵庫県南部で発生した震災を、いつごろ、どこで、だれから報告を受けられ、どのような対策を指示されたのかをお伺いいたします。なお、災害発生当日の総理御自身の御日程についても明らかにしていただきたいのであります。この際、この最初の総理への報告内容がいかなるものであったのかが重大な問題であります。当初これほど大きな災害に及ぶという認識に欠けていたのではないかとの疑問を抱くものであります(後略)。」 村山富市内閣総理大臣「(略)私は、この地震災害の発生直後の6時過ぎのテレビでまず第一に知りました。直ちに秘書官に連絡をいたしまして国土庁等からの情報収集を命じながら、7時30分ごろには第一回目の報告がございまして、甚大な被害に大きく発展をする可能性があるということを承りました。この報告を受けまして、さらにその被害状況の的確な把握をして連絡をしてほしいということを要請するとともに、何よりも人命救助を最優先に取り組んでくれ、同時に、火災も起こっておりますから、消火に全力を尽くせということも指示をいたしたところでございます。10時からの閣議におきまして非常災害対策本部を設置いたしまして、政府調査団の派遣を決めるなど、万全の対応をとってきたつもりでございます。(後略)」— 1995年(平成7年)1月20日衆議院本会議(代表質問及び答弁)

さらに、村山首相は、地震発生3日後に開かれた衆議院本会議の代表質問に対する答弁の中で、政府の情報収集の遅れと危機管理体制の不備を問われ、「何分初めての経験でもございますし、早朝の出来事でもございますから、幾多の混乱があったと思われます」と答えたため、強く批判された。

二階俊博衆議院議員「(略)災害発生時の事態の掌握のおくれが自衛隊の出動に大きな影響を及ぼしていると考えますが、県からの要請があろうがなかろうが、国土と国民の安全を守る崇高な任務を持つ自衛隊の出動について、タイミングや規模等について判断に重大な誤りがなかったのか、大いに反省の必要があります。と申し上げるのは、生き埋めの人が200名ばかりおるので直ちに自衛隊の出動をという新進党の国会議員の要請に対し、地震当日の朝、…の段階においては防衛庁幹部はこの事態を承知していなかったという重大な事実があるからであります。自衛隊の最高指揮官としての村山総理は、救援の初動活動において、人命救助最優先の立場からもう少し積極的なしかも迅速な指揮がとれなかったのか、悔やまれてならないのであります。(拍手)政治責任もあわせて、この際、総理の御見解を伺いたいのであります。高秀横浜市長は、…大都市の首長の立場から政府の危機管理体制の不備を指摘しておられますが、国民のだれもが同じ思いであります。村山総理はこれらの声をどのように受けとめ、みずからの責任の重大さをいかに感じておられるか、重ねてお尋ねをいたします。(後略)」 村山富市内閣総理大臣「(略)次に、政府の危機管理体制についての御質問でありますが、災害発生時におきましては、関係機関に対する迅速かつ的確な指示が実施できるよう政府の防災体制をとっているところでございまして、自衛隊等の対応につきましても、発生後直ちに伊丹で第36普通科連隊が災害派遣を実施してきたところでございます。また、災害対策を円滑に実施するため、地方公共団体に対しましても必要な指示や要請を行ってきたところでございます。しかし、今から振り返って考えてみますると、何分初めての経験でもございますし、早朝の出来事でもございますから、幾多の混乱があったと思われまするけれども、いずれにいたしましても、防災上の危機管理体制の充実は極めて重要な課題であると認識をしておりまして、今回の経験にかんがみながら、今後見直すべき点は見直すこととして、危機管理体制の強化に努力をしてまいりたいと考えているところでございます。(後略)」— 平成7年(1995年)1月20日衆議院本会議(代表質問及び答弁)

その一方で、当時歴代在任日数最長の内閣官房副長官として官邸に重きをなしていた石原信雄は、「前例のない未曾有の災害で、かつ法制度の未整備な状態では、村山以外のだれが内閣総理大臣であっても迅速な対応は不可能であった。」[103] と述懐し、村山の言動を擁護している。一方で石原は「災害対策基本法など、その他の法令で内閣が直ちに行動を起こすようなシステムになっていなかったのは、これは残念ながら事実ですし、その原因は社会党なんです。社会党が内閣権限強化にずっと反対し続けたわけです。内閣が機敏に対応することを嫌ったわけです」と[104] と回顧している。一方、当時の警察庁長官であった國松孝次は「非常に悔いの残るのが情報収集についてです。担当部署を通じて被災地の情報を収集し、それを官邸や関係機関に共有する。いま、どこでどういった被害が発生しているのか、こうした初動での情報収集は警察の役割なんです。ところが、それに思いが至らなかった」と回顧し、「やはり私が官邸に被災地の情報を共有し、災害対策本部の設置を急ぐよう伝えるべきだった」と述べている[99]。

兵庫県の対応

貝原俊民・兵庫県知事(当時)からの災害派遣要請はすぐに行われなかった。これは「貝原知事が情報を座して待っていたこと」「(各所轄の警察署単位で調査した被害情報を取りまとめる立場の)兵庫県警察本部警備部から貝原知事への報告も少なかったこと」が原因だった。

例えば、東灘警察署だけでも8時に「死者100名以上、行方不明者数百名」という情報を把握していたにもかかわらず、本部警備部が知事への報告を地震発生後2回しか行わなかったため、10時時点で知事に伝わっていた兵庫県全体の被害情報は「死者4名」というあまりに現実とかけ離れたものであった[105]。

貝原知事は「被害情報が正しく伝えられていれば、即座に自衛隊派遣要請を出来ていた」と答えている[105]。逆に、貝原知事が即座に派遣要請を出していれば、建物の下敷きとなり圧死した犠牲者の数はさらに減っていたという意見もある。また、知事以外の首長が要請を出すことは許されないという、当時の法制の不備も原因している。

一方で、貝原知事は後年、「自衛隊と交信ができなかった。8時の段階で、姫路の連隊からこちらの係員にやっと通じた。『大災害だから、準備を。すぐ要請するから』と言ったところで切れて、それ以降、連絡が取れなかった。いまだから言ってもいいと思うけど、出動要請が遅かったというのは、自衛隊の責任逃れですよ」と述べ、出動要請遅延の責任は自分ではなく自衛隊にあると発言した[106]。

こうした状況把握の混乱の中、派遣要請は、地震発生から4時間後に自衛隊との電話が偶然繋がった野口一行・兵庫県生活文化部消防交通安全課課長補佐兼防災係長(当時)の機転で行われ、知事へは事後承諾となった[注釈 31]。

これを教訓として、自衛隊への派遣要請を都道府県知事のほか市町村長または警察署長などからも行えるよう、後に制度が改められた。

初動対処の遅れ

兵庫県からの自衛隊への災害派遣要請が、発生後4時間以上も後であったことは前述の通りであるが、地元選出衆議院議員・高見裕一(新党さきがけ議員)も神戸市東灘区住吉山手にいて、JR住吉駅まで歩いて行き被災状況を直接目にしていた。県知事からの派遣要請がなされていないことを知った高見議員は、携帯電話で東京の議員会館にいる秘書を通じ、8時40分に防衛庁に緊急要請を行ったが、東京では「“大げさだ”」「非公式」「未確認情報」との認識しかされていなかった[108]。高見議員は、さきがけ代表・武村正義大蔵大臣、社会党の五島正規衆議院議員にも8時30分に電話で連絡し、社会党の土井たか子衆議院議長に連絡をとろうとしたが、不在で秘書に連絡した。折り返しの連絡はなかった。

初動対処が遅れた原因として左翼的思想の影響を指摘する論評もあった。批判で指摘されたのは、社会党の反自衛隊思想、被災地である兵庫県をはじめ京阪神地域が革新勢力の票田であること、社会党を支持している全日本自治団体労働組合(自治労)の影響などといった主張だが、憶測やこじつけも多い[109][110]。『産経新聞』は1月28日、1面コラムにて社会党が野党時代に自衛隊の廃止を誓ったことを挙げて批判した。国内の批判は日系資本の英字紙[111] や海外メディアでも伝えられた[112]。内容的には初動期を通り越して復旧に着手するまでの期間全体を対象としたもの[113] もあれば、自衛隊への出動命令や発生から数日間の首相のリーダーシップの問題に重きを置いた内容もある[114]。ただし地震発生当時の内閣は自社さ連立政権下にあり、日本社会党は自衛隊を合憲と認めていた。また小沢潔国土庁長官と後に震災対策担当相に任命された小里貞利もいずれも自由民主党所属の国会議員であった。当時運輸大臣だった亀井静香は「自衛隊出動が遅れたのが社会党政権だからだと批判されたが、それは当たらない。まず自衛隊を認めていたし、運用する大臣は自民党で固めていたからだ。すぐに自衛隊を出動させようとしたが、残念ながら、当時法的には自治体から要請がないと出ていけなかったため、待機させることになった。実際の出動は、要請が来てから、午前10時になってしまったのだ。当初、復興計画は、おおよそ4年、早くて3年は難しいと思われたが、村山さんは「ただちに復興だ。金に糸目はつけない。2年計画でやる」と言った。これにはみんなびっくりした。それだけではない。「復興にあたっては元の港にするのではない。新しい大型の港にする。」と村山さんは言った。壊れたものを元に戻すのではなくもっといいものに作り変えてしまおうというのだ。村山さんは、担当をすべて任せて、責任は自分が取るという覚悟を持っていた。その後の復興ぶりを見れば村山さんの功績は明らかだ」[115] としている。

村山元首相は、1997年(平成9年)8月に行われたインタビューにて次のように述べた。

山川「例えばアメリカの市会議員や神戸市の市会議員の場合、私たちの調査によると、かれらが選挙のことをかなり強く意識して行動したことが明らかになっています。それは政治家としては当然だと言えようかと思いますが、先生の場合は、いかがでしたか?」村山元首相「私は選挙のことを全く考えなかった。また考えるべきではないと考えていた。首相としての仕事に全力を投入するべきだと信じていました」

山川「(中略)たしかに危機管理の目的は、第一義的には、たしかに住民・市民を救済することで、政治的な目的とは区別されなければならないでしょう。しかし、言葉は熟しませんが、シンボリック・ユース・オブ・パワーといったようなことがあるのではないでしょうか。つまり、首相のような、権力を持った高い地位の人の行動が、国民に印象深い、象徴的で暗示的な作用をおよぼすということ。その行動から、被災者のことを親身に心配してくれているのだな、と国民が直感的に理解するような行動。そこから生まれる首相と政府への信頼感。その信頼感が首相をささえる与党の選挙における支持につながり、得票数を増やす、ということがあっても構わない、と思うのですが……」

村山元首相「まあ、そういうこともあったかも知れません……。被災地での両陛下のお見舞いの態度のご立派なことに本当に感服しましたが、私の場合は、現地に行って被災者をお見舞いしたとき、どうもマスコミ関係者たちの雰囲気がよくなくて、なんだか苛々した感じを味わったことを思い出します……。訪れた避難所が板敷きで、被災者の皆さんが椅子に腰をかけておられたので、中腰でお見舞いの言葉をかけたところが、新聞などで『高い姿勢だった』と報道されたりして、難しいものだと感じた、というようなこともありました……」— 山川雄巳「阪神・淡路大震災における村山首相の危機管理リーダーシップ」『関西大学法学論集』47巻5号 1997年12月

2006年(平成18年)に『大分合同新聞』が大分大学と共同で行った連載企画「明日を守る―防災立県めざして―」では、責任について次のように語っている。

被災地との通信網が途絶え、誰も情報をつかめなかった。当時、官邸には二十四時間体制で、災害や事故に対応する機能もシステムもなかった。アメリカのように、人口や地形、産業の分布などからコンピューターで地震被害を想定し、対応する仕組みもなかった。

国の行政としては人命の救助が第一。官邸がいち早く被害を把握し、手を打っていかねばならないが、あのような大地震が起きることは想定してもいなかった。突発的な大災害に、緊急対応できる行政の仕組みそのものがなかった。初動対応が遅れた、と責められても弁明の余地がない— 「明日を守る-防災立県めざして- 第5部 行政の役割 当時首相 村山氏に聞く」『大分合同新聞』[116]

村山元首相は2012年に出版した回顧録で次のように述べた。

あの地震があった時、僕は公邸にいて朝6時のNHKのニュースを見た。トップニュースは山花氏が国会の会派を出るというニュースだった。神戸の映像は映ってなくて、地震のあった京都など2 - 3箇所が報道されていた。震度は5とか6とかいっていた。神戸の方が被害は大きかったのだが、通信機器が壊れて連絡ができなくなっていたためか、ぜんぜん情報が入ってなかった。僕はすぐに京都の知人に電話したんだが、「震度は大変大きかったけど、幸い被害はなかった」と言うのでそれはよかったと言って安心した。そしたら、しばらくして災害を担当する秘書官から電話があった。(中略)「神戸の方で地震がありました。大変大きいようです。まだはっきりとした情報がないのですが、大きな被害が出たそうです」と報告してくれた。

(中略)

当時はこうした災害時の政府の対応がきちんと整備されてなかった。首相官邸には二四時間対応するシステムはなかったし、担当の国土庁には当直制度もなかったんだ。神戸との連絡もお昼近くになって初めてとれた。対応が遅れたと言われると弁解の余地はない[117]。

厚生省(当時)は、2月上旬から国立病院の医師、看護師、ケースワーカーなどを現地に派遣し、災害地の医療を側面から支援する対策を行った。ただし、これについては、各地の国立病院職員(医師、看護師、他)達が、震災直後からボランティアとして現地に急行する希望を出していたにもかかわらず、厚生省が直ちにはこれを認めず、派遣が大幅に遅れたことへの批判がある。

日本が地震多発地帯であるにもかかわらず、前述の被害地域の惨状を把握する手段が十分に講じられていなかったことや、危機管理体制の欠如・縦割り行政といった行政上の様々な弊害が現れた。

最も、政府の初動が実際よりも早かったとしても震災の被害規模は大差が無かったのではないかとの指摘もある。防災科学技術研究所の理事長を務めた岡田義光によると、死者の90 %は木造家屋の倒壊によるもので、うち80 %は午前6時までに亡くなっており、ほぼ即死の状態であった。昭和30年代以前の建物に倒壊が多く、昭和40年代後半頃までの建物は大破、昭和50年以降の建物は被害が少なかったことから、全ての建物が1981年の新耐震設計法に適合してつくられていたら、死者は200 - 500人ほどであったとの予測もある[118]。

自衛隊と米海軍の援助

出動した自衛隊も、交通渋滞や被災者が犇めく中で部隊の移動・集結・宿営地の造営に手間取り、現地に到着したLO(Liaison Officer、連絡幹部)が状況を把握してから大規模な災害派遣部隊が現地に展開されて救助活動を開始するまでに3日間を要した(政治判断に3日を要したわけではない)。

最も早く救援体制を敷いたアメリカ海軍第7艦隊(横須賀)が、「艦艇を神戸港に入港させてのヘリコプターによる負傷者の救援」を政府に申し入れたところ、神戸市の受け入れ体制の未整備・政治的理由・接岸施設の被災による危険性などの要因により、拒否する事態を発生することとなった。しかし、この対応が特別であったわけではなく、当初から各国からの支援の申し出にも政府として対応できていなかった。アメリカ政府は空母インディペンデンスの提供を申し出たが、「あの時点では毛布であり水であり、そういうものが緊急である」との判断から日本政府はこの申し出を拒否した[119]。

震災の影響

報道・ネット・通信

テレビ・ラジオ

震災の情報は報道に大きく取り扱われ、発生後約3日間、テレビ・ラジオはほぼ全てのチャンネルが全日にわたって震災関連の特別番組となり、CM もほとんど放送されなかった。ただし地震発生後2-3時間は各社とも全容がなかなかつかめず、行政の初動の遅れの一因となった。近畿広域圏以外のテレビにおいては、顕著な被害が明らかになった17日午後以降になってより大きく扱われた傾向が見られ、報道特別番組が放送された。

- NHK総合は地震発生の瞬間は放送休止中[注釈 32] で5時49分から近畿ブロックで宮田修アナウンサー(「NHKニュースおはようきんき」担当)が大阪局から地震情報を伝え、5時50分からは首都圏向けに1分間、「気象情報」[120] のあとに5時51分からは村上信夫アナウンサー(「NHKニュースおはよう日本」6時台担当)が地震情報を伝えた[121]。

- NHK教育とNHK-FM放送では、数日間に渡って(特に、近畿圏向けには136時間の連続放送を含む)被災地域の視聴者に向けた安否確認情報放送が初めて適用された[122]。これらは現在でも、各地域で災害が起きた際に放送されている。

- NHK神戸放送局は局舎が全壊する被害を受けた。神戸放送局での発生当時のスキップバック映像がNHKの報道で繰り返し放送された。一方で、当時の神戸放送局はテレビによる県域ローカル放送は行っていなかったため[注釈 33]、取材拠点が被害を受けたことによる影響はあったが、放送そのものへの影響は大きくなかった。

- 大阪の毎日放送で当時早朝に放送されていたラジオ番組『おはよう川村龍一です』では、芦屋市に住んでいた番組パーソナリティの川村龍一が毎日放送へタクシーで向かいながら現場をレポートした。その中での「阪神高速(3号神戸線)は、落ちました」という発言は、非常に重い意味を持つこととなった。このレポートはどのメディアよりも早く高速道路の橋脚倒壊を伝えたものである(NHKのニュースでは、8時49分にヘリコプターで上空からの神戸の現状が映し出された。民放も同時間帯にヘリ映像が入った)。おはよう川村龍一です#阪神・淡路大震災発災(1995年1月17日)当日の対応も参照。

- 大阪の朝日放送(現:朝日放送テレビ)では、地震発生当時にテレビ番組『おはよう天気です』の生放送が行われていたため、地震の発生の瞬間がとらえられている[注釈 34]。この直後にABCの映像は3分ほど途切れている。テレビ朝日系列の放送局では、地震の規模を伝える貴重な情報としてこの番組内で地震が発生した様子を収めた録画テープが地震から1週間ほど頻繁に報道特別番組内で流された。

- 大阪市に本社を置く近畿広域圏、近畿県域圏の民放テレビ各局も被害を受けたが[注釈 35]、情報発信が出来ないほどの甚大な被害には至らず、情報を発信し続けた。

- 在阪のテレビ・ラジオ各局は地震発生から数時間はCMを通常通り放送していたが、毎日放送ではラジオが午前8時以降[123]、テレビが午前8時30分『モーニングEye』(TBS制作)以降、また朝日放送ではテレビが正午以降[124]、CMの全面カットを実施。在京局など近畿圏以外では通常通りCMは流れていることから、その枠を被災者に向けてライフラインなど、詳細な関連情報などを伝える枠として活用した(毎日放送、朝日放送)[注釈 36]。この態勢は発生当日から翌日、一部局では翌々日まで継続された。

テレビでは極めて異例な長時間の特別編成となったが、全国ネットである報道特番は、あくまで在京局主導で制作・放送されているため、「全国に向けた概略的な情報と、地元に向けた詳細な情報をどのように分けて伝えるか」という課題が突きつけられた。これについては後者を全面カットしたCM枠で対応し、結果的にこれが情報の整理と棲み分けを図ることに繋がったようである。 - 近畿広域圏では、約7日後から一部通常番組を流し始めたが、お笑いなどの娯楽番組は放送されなかった[注釈 37]。例外として発生3日後の1月20日の夜に、『探偵!ナイトスクープ』(朝日放送〈現:朝日放送テレビ〉)が放送された。また『鶴瓶上岡パペポTV』(読売テレビ)では震災の翌週の放送で、通常の客席を入れたトークではなく笑福亭鶴瓶と上岡龍太郎の2人による、2人が実際に見聞きした震災に関する話題や救助活動を妨げかねないマスコミの報道姿勢に対する疑問を呈したトークを行った(詳しくは、鶴瓶上岡パペポTVを参照)。

- 神戸に本社を置く独立局(当時は独立UHF局)サンテレビ[注釈 38] は、1月17日 - 22日まで106時間28分、独立ラジオ局であるラジオ関西[注釈 39] は当時は24時間放送は行っていなかったが、1月17 - 20日まで69時間連続で放送を続けた。

- 当時独立FM局であったKiss-FM KOBE[注釈 38]は、1月17日から3月頃までCMを抜いて震災放送を行い、英語の話せるサウンドクルー(DJ)による外国人被災者向けの情報発信を行った。しかしながら、震災によるスポンサーや株主の経営悪化から経営難に陥り、後にJFN入りするきっかけとなった。また地域の被災情報発信する 臨時災害放送局としてFM796 フェニックスも設けられた。震災は外国人向けの情報の必要性が認識されたことでFM CO-CO-LO、エフエムわいわいをはじめとする外国語放送設立のきっかけとなり、また市町村単位の情報が課題とされ、3年前に制度が整備されていたコミュニティ放送制度が全国的に脚光を浴びることとなった。「臨時災害放送局#阪神・淡路大震災」も参照。

- 明石海峡大橋開通前であったことから、NHKでは淡路島の取材を四国の記者が担当した[93]。

- 日本テレビのニュースキャスター木村優子が高級毛皮のコート姿で、神戸市内の被災地からリポートをして、ひんしゅくを買った。

- 筑紫哲也が上空からヘリコプターでリポートし、各地で立ち昇る火事の煙を「(出身地の)別府の温泉街のようだ」と発言し、批判を浴びた。

- キー局となる関東広域圏各局の対応は、上記の時間が過ぎてから概ね通常の放送体制に戻っていったが、それでも、ニュースやワイドショーといった多くの生放送番組など日常の番組や、「地震から2週間」「1か月」「2か月」といった節目では、被災地の状況を伝えるルポを数多く伝え、被災者への応援や義援金の呼びかけなどを行っていた。特にニュースステーションは、1か月後の2月17日は1時間拡大した上でサンテレビから放送し、サンテレビでもABCと並行放送された。しかし、それ以外の局面では地震関連情報は全国放送から近畿広域圏のみに徐々に絞られていき、特に、約2か月後の地下鉄サリン事件が発生して以降はこの傾向が顕著となった。

- 奇しくも、この震災によりラジオが災害の情報源として認知されるようになった[125]。

新聞

神戸新聞社は地震により本社社屋が全壊。新聞編集用コンピュータシステム(CTS、社では「ホストコンピュータ」と呼んでいた)の機器および専用高圧電源が損傷し、新聞編集が不可能になったものの、前年に京都新聞社と締結していた災害時相互援助協定を発動。8時半にようやくつながった電話(同日夕方に途絶)で情報を送ったほか社員を京都へ派遣[126] し、同社社員とともに見開き4ページの夕刊を編集し制作した。印刷用原版のフィルムは京都新聞の下請け運送会社の社員がオートバイで6時間かけて神戸市西区の印刷工場まで輸送し、当日19時31分、夕刊発行に成功した(20時頃に刷了[126])。その後、しばらくは京都へ社員を派遣しての制作が続いたが、全国の新聞社からの機材支援や取引先の全面協力により、10日後に一部のシステム再稼働に成功している。

デイリースポーツは、日本経済新聞社および関連会社の全面協力を受けて東京で紙面を作成し発行を継続した。

ネット・パソコン通信・携帯電話

当時、日本のインターネットにおいて商用・個人利用はまだ始まったばかりであった[127][注釈 40]。また前述の通り、電話回線も他のインフラ設備と同様甚大な被害を受けており、接続の切れたネットワークもあった[129]。

被害を受けた関西ネットワーク相互接続協会(WINC)やSINETのネットワークは、経路設定の変更[注釈 41]などにより、地震発生翌日には一部が復旧した。その後神戸市外国語大学のサーバーから積極的な情報発信がおこなわれ、日本国内外のマスコミにも報道された[129]。またこれに先立って奈良先端科学技術大学院大学では、地震発生当日から情報発信をおこなっている[130][注釈 42]。

大手パソコン通信ネットワーク(「ニフティサーブやPC-VANなど)は無料の「地震情報」コーナーを臨時開設し、当日中に数千件の安否情報が寄せられた[129]ほか、パソコン通信は大学の休講状況などの情報交換に役立った[要出典]。これはアクセスポイントの変更により、接続状況が悪い地域でも情報にアクセスできるパソコン通信の利点が活かされたものである[129]。

その後もNTTが日本文字放送提供の死亡者名簿をウェブ上で公開するなど、様々な企業・団体がウェブやニュースグループを通じて情報の交換・発信をおこなった[130][注釈 43]。これ以降、コンピュータネットワークの商用・利用に、マニア以外からも目が向けられるようになっていくこととなった[要出典]。

震災から26年経過した2021年現在では、広く一般的に普及している[131]と言える携帯電話も、平成7年当時の兵庫県における人口普及率では4.0 %[132]と、十分に普及しているとは言えない状況であった。発災当初は上記の通り利用者の少なさから一般電話よりは繋がりやすかったものの、一部の基地局が震災による被害を受けた事に加え、まだアナログ主体であったこともあり被災地外から大量に持ち込まれたことを原因とする輻輳状態も発生したほか、携帯電話に内蔵されるバッテリーも現在のものに比べはるかに性能が低く、充電切れによる利用不能も発生した[133]。取材するマスコミ関連企業・団体などの記者も所有している者はほとんどおらず、現場でメモし取材拠点に戻ってファクシミリにより送っていた[93]。

i-mode、EZweb、J-SKY(現:Yahoo!ケータイ)といった各携帯電話キャリアにおける携帯電話IP接続サービスは1999年から、ショートメッセージサービスもPHSで1996年、携帯電話で1997年からといずれもサービス提供開始前であり、通話以外における情報収集、交換手段はほぼ不可能といえる状況であった。

暴力団関連の報道

行政による救援、救助活動が後手に回った一方、前述の組織・団体、特に宗教団体や暴力団などによる現場での救助・支援活動は、日本のマスメディアで報道されることは少なかった。諸団体の宣伝につながりかねないとの懸念からであった。その中で、JNN(TBS)系が、地震から3日目の1月19日に放送したJNNニュースの中で、神戸市内に本拠を置く日本最大の広域指定暴力団である山口組の総本部が備蓄していた大量の食料を地元住民に供出する様子を、「住民の苦渋の選択」として報道した。このとき、山口組は石油暖房機を積んだトラックを用意し毎日手際良く食事を提供するなどの援助を行っていたため、多くの被災者が集まっていた。

報道機関としては、山口組の宣伝にならないよう決して与しない慎重な扱いであった。(大谷昭宏が『こちら大阪社会部 阪神大震災編』の中で触れ、大谷とデスクが採り上げるべきか否かで議論する様子を描写している)

また、一般民衆が列をなし無数のヤクザ達に食料を貰うその様は、震災が如何に非現実的かつ異常な事態でありそれにより深刻な現実が引き起こされているかを、如実に明示していた。

英国・米国などの海外のマスメディアも追随し、BBCは「政府の救助活動は遅々として進まないのに、現地のマフィア(ここでは山口組を指す)が救助活動を行っている」と報道した。なお、一部雑誌に掲載された「外国メディアの方が日本のメディアに先んじて報じた」という指摘[134] は、誤報ないしは虚報である。

文化・スポーツ

宝塚歌劇団の本拠地・宝塚市の宝塚大劇場も大きな被害を受けた。1992年に竣工して数年であったが壁に亀裂が入ったほか、大劇場内の消火用スプリンクラーが誤作動し座席が濡れるなどした。約2か月半の間公演不能の状態となり、安寿ミラの退団公演「哀しみのコルドバ/メガ・ヴィジョン」を上演していたが公演中止を余儀なくされた。3月、『国境のない地図』において公演を再開した。同月、前述の安寿の公演が劇場・飛天(現・梅田芸術劇場)で再開された。

神戸国際会館も全壊し、予定されていた公演を中止したり会場を移しての公演になった。1995年(平成7年)12月に神戸ハーバーランドの空き地を借用して建設した仮設公演施設「神戸国際会館ハーバーランドプラザホール」が完成し、神戸での公演が本格的に再開された。

阪神競馬場や阪神甲子園球場の一部が損壊。桜花賞や宝塚記念は京都競馬場で開催されるなど代替競馬が開催された。この年の「大阪国際女子マラソン」や「泉州国際市民マラソン」も中止を余儀なくされた。4月には、TIサーキット英田(現・岡山国際サーキット)で開催予定だったF1パシフィックグランプリも10月に延期された。この年に予定されていたゆうあいピック兵庫・神戸大会も中止になった。

プロレスの全日本プロレスは、発生当日からわずか2日後の1月19日に大阪府立体育会館大会を予定していたが、慎重を期しながらも決行した[135]。震災の影響で来場できなかったファンには未使用チケットと引き換えにこの大会を収録したビデオを送付した[135]。その一方で、予定していた日本テレビによる収録は中止となった[136]。

六甲アイランドで1月21日に開催予定だった日本陸上競技選手権大会男子20キロ 女子20キロ競歩が中止され、翌2月に千葉市で代替開催された。その12年後の2007年(平成19年)4月、このときの恩返しとして同年3月の能登半島地震で被災した石川県輪島市で行われる予定であった別の競歩大会を六甲アイランドで代替開催した。

第67回選抜高等学校野球大会(春の甲子園)については、「中止すべき」という意見があったものの、吹奏楽などによる鳴り物演奏を自粛して予定通りに実施された。

プロ野球のオリックス・ブルーウェーブ(現・オリックス・バファローズ)も、『がんばろうKOBE』をスローガンに1995年(平成7年)、1996年(平成8年)とパ・リーグ連覇(1996年(平成8年)は日本一)を成し遂げ、被災者を勇気付けた。毎年恒例だった正月映画・男はつらいよシリーズの12月に公開された第48作『男はつらいよ 寅次郎紅の花』では、神戸市側から松竹へロケの要請があったことや、山田洋次監督の元、復興に努めていた夫妻からファンレターが届いたことがきっかけで当時市民による復興が行われていた神戸市長田区が舞台となり、神戸の復興とボランティアがテーマとなった。なお、渥美清が翌1996年に逝去したため同作が遺作となった。

JFL(当時)のヴィッセル神戸は1995年(平成7年)1月1日、正式にヴィッセル神戸として始動した。Jリーグ昇格を目指し、同月17日に初練習をする予定であった。だが、震災により岡山県倉敷市での練習開始を余儀なくされ、神戸では練習場の確保が困難であるため練習場を転々とせざるを得なかった。このように、震災の日にチームが生まれたことを祈念するため、ホームスタジアムでの試合ではサポーター達により、試合前に「神戸讃歌」(「愛の讃歌」の替え歌)が歌われ続けている。また、震災の影響で、活動開始直後にもかかわらず、当時メインスポンサーであったダイエーが3月に撤退する事態となった。

サントリーでは、この年のサントリーレディスオープンを中止しその開催費用を原資として神戸市消防団に対して手引き消防ポンプ・可搬動力ポンプ積載車を全分団に配置可能な数量を寄贈し、その後も毎年4台程度を寄贈している。

デパート

そごう神戸店も、本館が半壊した部分の解体撤去(この撤去した部分が現在のサンファーレ広場となっている)を含めた復旧工事の末、1996年(平成8年)4月28日に全館オープンした(新館と本館地階はそれ以前から再開していた)。大丸神戸店は、本館3F部分が倒壊したために解体して新館として再建。西館についても全面改装を施して1997年(平成9年)3月に復興グランドオープンした。

三宮阪急は、入居していた神戸阪急ビル東館の上層階が崩落する全壊のため解体撤去することとなり震災5日後に閉店した。これと別に震災前の1992年(平成4年)に神戸ハーバーランドに開店していた神戸阪急は上記2店舗より被害が少なく、一足先に再開した(2012年閉店、現在の神戸阪急は上記そごう神戸店の場所で2019年より営業)。そごう・大丸・阪急や以下の三越と異なり、個人商店が入居する形態の神戸デパートも、被災をきっかけに閉店した。

やや離れた大阪市でも、北浜にあった三越大阪店の本館が被災して解体され、売場面積を大きく減らした。これが10年後の2005年(平成17年)に閉店する一因となった[137]。

人口

神戸市は震災直前の1995年(平成7年)1月1日の推計人口が152万365人であった[138]。同年10月1日に実施された震災後初の国勢調査では142万3792人となり、震災による市内の死亡者数4571人を大幅に超える約10万人もの人口が減少し[138]、京都市の人口を下回った。2004年(平成16年)11月1日に推計人口が152万581人となり、震災前の人口を9年10か月振りに超えた[138]。しかし、区ごとに見ると震災前より人口が増えたのは六甲山地2区(北区・西区)と沿岸東部3区(東灘区・灘区・中央区)だけであり、沿岸西部4区(兵庫区・長田区・須磨区・垂水区)では現在でも震災前の人口に戻っていない[138][139]。特に長田区は3万人近く少ないままであり[139]、地域によって復興に格差が生じていることが見受けられる。

また、加古川市などの東播磨地域に転居した人も多い。

アスベスト・瓦礫

震災で被害を受けた建物に使用されていたアスベスト(中皮腫の原因となる)を住民や作業員、ボランティアなど救援・復興活動に当たった多数の人が吸い込んでいるため、影響が懸念されている[140]。

解体を要した損壊建物は約11.6万棟、生じたがれきの量は約1450万トン(1995年(平成7年)12月31日時点)となった[141]。

1987年から「大阪湾フェニックス計画」(海面埋め立て)が始まっており、その海面に造成していた広域処分場では、約262万トン分の災害廃棄物を受け入れた[142]。

犯罪・問題行為

暴力団が救援活動に当たっていた一方で、震災に乗じて災害援護資金を不正に受けたり、建設会社に対し工事の受注を要求したりするなどの触法行為を犯していたことも事実である。警察は暴力団のこういった問題行為を見越して、移動暴力相談車を利用した「巡回暴力相談所」を開設するなどの臨時対策を採っていた[143]。また、暴力団関係者による手抜き工事も存在もしたという[144]。

「性犯罪が増加した」という情報も流れたが、それをデマだとする動きがあった。確かに兵庫県内の強姦の事件数自体は前年と変わらず、逆に強制わいせつ事件は減少していた。また、窃盗・強盗の件数も同様に減っていた。ただ、性犯罪は申告すること自体がはばかられ、申告したとしても「なぜ自衛しなかったのか」「我慢すればよい」などの被害を軽視するに等しい二次加害にあいやすく、被害者は口を閉ざしてしまう傾向が強い。そのため、事件数だけでは一概に語れない部分も大きい。また、避難所での強姦、痴漢、覗き等の大なり小なりの性犯罪情報は表沙汰にこそされていないものの、実際に多数寄せられている[145]。また、震災発生直後の1月19日前後および1か月半後の2月26日、関西で京都府亀岡市の亀岡断層を震源地とする震度7の余震が起こるとのデマが流布し、2度目については亀岡市周辺の企業で、臨時休業や食品スーパーで商品の買い占めが発生するなど混乱が見られた。

2003年には、大学生らが「希望の灯」のガラスケースを壊す事件があった。また2013年1月17日開催の慰霊行事でライトアップする目的で灘区の六甲道南公園の慰霊碑に設置された照明器具が破壊されたと兵庫県警に届けられ、器物損壊事件として扱われた[146]。2017年12月22日には、東遊園地にある震災犠牲者の氏名などを刻んだ「慰霊と復興のモニュメント」に落書きがされているのが見つかった[147]。六甲山の山頂付近にて同震災と東日本大震災の犠牲者の鎮魂のための兵庫県勤労者山岳連盟が設置した木柱に、黒ペンキがかけられているのが2017年6月に見つかった[148]。さらに、そのモニュメントが、2019年に盗難に遭っているのが発見された[149]。

震災で被災した地蔵などを盗み、質店に持ち込み換金していた人物が、兵庫県警から窃盗容疑で書類送検されている[150]。

問題発言としては、井戸敏三兵庫県知事が2008年(平成20年)11月11日に行われた近畿ブロックの知事会議において「東京一極集中を打破するための旗を揚げなければならない。関東で震災が起きれば東京は相当なダメージを受ける。これはチャンスですね」と発言したものがある。当初は謝罪を渋ったものの、猛抗議を受けた後謝罪した。

災害報道の在り方

報道倫理に関わる問題

この震災での報道の在り方が、後の災害報道の在り方に対して議論の俎上に上がった。在阪準キー局の放送人は阪神圏在住が多く、自身も被災した一住民である為、被災者に対しての取材の際に取材対象者のプライベートに踏み込んだ取材が正しいのか自問自答するケースが多発し、放送人生活に置いて忘れる事は無かった出来事であると回想する人間が多い。なお、発災当時も淀川を隔てて、大阪府と兵庫県で事の重大さを認知する時間も要した。

「被害報道か、安心報道か」という論点がメディア研究者の中からも発信され、発災後、民放キー局制作の報道番組において、現在進行形で被害が拡大している最中、キー局の報道姿勢は「もし、このクラスの地震が東京で起こったら、どれだけの被害が出るか」、「東京でなくて良かった」というという仮説報道が横行し、一般視聴者は元より様々な立場の人間から批判の対象となった。元NHKの記者でジャーナリストの木村太郎は、「「テレビでは映しきれない出来事が起きており、早く救援の手を」との声を伝えるにはテレビが一番強い。解説も、テレビを見ている人はほとんど自分の地域と二重写しにしていますが、いきなり解説は論外としても避けては通れない。特に報道者は初日から東京に置き換える意識が必要ではあるが、出す時期の問題はある」と自身の見解を説いている[151]。

過剰な取材

報道倫理に関わる問題として過剰な取材活動が挙げられる。地震発生直後、マスメディア各社が航空取材活動を開始しているが、地震直後から始まった航空映像によって首相官邸など被災地外の人々が地震の被害状況を素早く掴むことができた反面、このヘリコプターの騒音によって、家屋の下敷きとなった被災者の声を聞き取れずに救助隊の初期活動の大きな妨げとなったとする指摘があり、月刊Wedge編集長の大江紀洋は高校時に神戸市東灘区に在住していた際、自身の体験として「放送局各社が映像を競ってだらだら流して何の役に立つのか? 1地区1社に調整し、撮れたら去って欲しいし、住宅崩壊現場でレスキュー隊にブルーシートや毛布で目隠しさせるのも人手が余計にかかる」と批判していた[152]。

1995年2月7日、衆議院地方行政委員会において、伝聞情報をもとにこの問題が取り上げられている。その後、関西の放送局間では大災害発生時にはヘリコプターの飛行数を相互制限し、映像を各社で共有する方法(一種の代表取材)などが検討されている。ただし、震災で具体的にどの程度の騒音被害があったのかは明確でない。騒音の元が自衛隊や消防のヘリでないのか(どうやって上空のヘリを見分けたのか)、自衛隊や消防、警察、海上保安庁のヘリならば音は問題ないのかなど、主張に曖昧な点も多い。

被災者への配慮

大阪府に本社を置く読売テレビが震災から20年を記念して制作した特集番組において、震災当時現地の取材に当たったアナウンサーが、発災後民放キー局制作の報道番組のアナウンサー、リポーターが率いる取材クルーが、前述の被災者の生活テリトリーに平然と土足で入り取材する光景を目の当たりにして慚愧に堪えられなかった、と当時の心境を振り返り語っており、取材しないことで被災者に寄り添う配慮もすべきであるとしている。そのため、在阪準キー局の場合、2015年時点でも、局によってはアナウンス部に当時の被災状況写真と震災当時の報道部長が書いた「現地取材クルーへのお願い」文書[注釈 44] を壁面に掲示し、当時の被害状況を忘れることなく、新たな災害現場の取材において同じ過ちを繰り返さないよう、常に心がけているということである[153]。

その他

- 日本銀行神戸支店は震災による金融パニック防止のため、大蔵省(現・財務省)神戸財務事務所長と神戸支店で緊急協議し、大蔵省および日本銀行本店に対して金融特別措置発令を要請。本人確認が取れれば、通帳や印鑑なしでの預金引き出しを可能にしたほか、支店の2階に被災した銀行窓口を開設し、破損したり燃えた紙幣の交換などの業務を行った。この際神戸支店長はNHKラジオに生出演し、これらの措置に関して説明した。

- 前日本社会党委員長山花貞夫、前社会党書記長赤松広隆、日本新党を離党して無所属の海江田万里、民社党から新進党の結党に参加した川端達夫らは、1月17日に新党の結成を予定していたが断念せざるを得なくなった。

- 当初4月9日と4月23日に行われる予定であった統一地方選挙が、震災の影響により被災自治体では6月10日に延期された。

- 当時阪神タイガースに所属していた新庄剛志も震災を目の当たりにしたほか、ニューヨーク・メッツに移籍した2001年(平成13年)にもアメリカ同時多発テロ事件を目の当たりにすることとなった。

- 神田うのは雑誌『uno!』(1997年11月号)での対談にて、番組スタッフの誘いで震災での死者数を賭けにしていたと語り、このことへの反省として50万円を被災地に義援金として寄付したことを明かしている。なお、その一方でうの本人はそのことを「悲しすぎるネット被害」として2011年3月23日のブログにて否定している。当時のうのはこのような非常識と言われかねないような言動・行動を繰り返しており、それをスタッフ・身内などの周囲が面白がっていたこともあり、それらがエスカレートしていったことも考えられる。これに関しては神田うの#言動癖 - 反省を参照のこと。

- 桃太郎電鉄シリーズに登場していた「大地震カード」が、本震災の発生を受け、スーパー桃太郎電鉄DXから廃止された。

- 震災当時、川崎重工業兵庫工場で製造中であった鉄道車両(JR東日本E127系電車など)も被害を受け、営業入りが遅れるという影響が出た。また、陸路が寸断されたため、京阪7200系電車(7201Fのうち4両および7202Fの全車両)は京阪電鉄の車両として唯一海上輸送され、堺泉北港経由で寝屋川車庫まで搬送された(通常は寝屋川車庫まで直接陸送)。このほか、JR東海向け新幹線車両も陸送が不可能になり、京阪の車両と同様に堺泉北港経由で鳥飼車両基地まで搬送された。

- 東北地方を拠点に活動するプロレス団体・みちのくプロレスに所属する人気レスラーである野橋太郎は、当時小学6年生で震災を経験し、みちのくプロレスに入団後の2011年3月11日に東日本大震災を経験している[154]。また、同じレスラーであるTARUも30歳の時にこの震災を経験し[155]、全日本プロレス石巻大会に向かう道中で東日本大震災に遭遇した[156]。

- 当時、本震災が「戦後最悪の災害」と言われたが、それは後に東日本大震災が該当することになり、野橋、TARUは「戦後最悪の災害」を2度経験することになった。

被災した著名人

文化人

- 小松左京(作家):大阪府箕面市の自宅で就寝中に被災。小松は、翌年の1996年6月に『小松左京の大震災'95』を刊行。

- 陳舜臣(作家):神戸市灘区の自宅で被災。退院4日後のことであった[157]。震災後、神戸新聞は「悲しみを超えて」という陳からの寄稿文を掲載した[158]。

- 筒井康隆(作家):神戸市垂水区の自宅で就寝中に被災[注釈 45]。

- 大森一樹(映画監督):兵庫県芦屋市の自宅マンションで被災。同市内にあった実家は地震で全壊した。被災直後とその後の経緯については自著『震災ファミリー』(平凡社)に記されている。

- 津高和一(洋画家):兵庫県西宮市の自宅が倒壊し下敷きになって死亡。著名人では数少ないこの震災での犠牲者となった[159]。

- 三輪記子(弁護士):京都府京都市の自宅で遭遇。

- 谷川浩司(将棋棋士):当時、王将位保持者(他のタイトルは全て羽生善治が保持していた)で九段。19日に妻の運転で13時間かけて大阪に脱出した。当時は第44期王将戦七番勝負(対羽生善治)が行われており、第1局(12・13日)と第2局(23・24日)の間で、第2局の前には名人戦A級順位戦の対米長邦雄戦(20日)が行われていた。谷川は2局とも勝利して王将戦では防衛を果たし、羽生の七冠独占を阻んだ。後に谷川は「震災がなかったら(王将位を)獲られていたかもしれない」と語った[160]。

- 谷川流(小説家):兵庫県西宮市の自宅で遭遇[161]。

- 三木谷浩史(楽天グループ創業者):神戸市出身。自らは被災しなかったが震災で親戚夫妻が犠牲となった。これが起業の一因になった。

スポーツ選手・関係者

- 村山実(元プロ野球選手、当時朝日放送兼サンテレビプロ野球解説者):兵庫県芦屋市の自宅マンションで被災。自宅が被災したため自家用車での避難生活を強いられた。

- 野橋太郎(後にプロレスラー):前述の通り、小学校6年生(12歳)のときに兵庫県神戸市垂水区の自宅で被災。この震災の16年後の2011年3月11日に東北地方を拠点に活動するみちのくプロレスのレスラーとして東日本大震災も経験している。

- オリックス・ブルーウェーブの選手達:神戸市西区の選手寮・青濤館にて被災。選手寮の壁面に亀裂が入った。

- 藤田平(当時阪神タイガース二軍監督):西宮の自宅が半壊して阪神タイガース寮「虎風荘」に身を寄せた[162]。

- 真弓明信(当時阪神タイガース選手):自宅は被害がなかったが、阪神甲子園球場までの移動が困難となったため、「虎風荘」に寝泊まりしていたことがあった。

- 釜本邦茂(元サッカー選手・監督):大阪府豊中市の自宅で遭遇。

- 香川真司(後にサッカー選手):5歳の時、神戸市垂水区の実家マンションで遭遇。

- 小林可夢偉(後にF-1ドライバー):8歳の時、尼崎市の実家で被災。

芸能人

- 桂文枝(当時:桂三枝)(落語家) - 池田市の実家で遭遇。『新婚さんいらっしゃい!』は収録中止に。

- 桂文珍(落語家) - 大阪ミナミの繁華街を歩いているときに被災し、神戸の自宅が半壊した。ガレージに家族が住み、本人は震災のトラウマでコンテナ暮らしをした[163]。

- 間寛平(お笑いタレント) - 兵庫県宝塚市の自宅で就寝中に被災、自宅全壊。近くの中学校で避難生活を送る[164]。

- 笑福亭鶴瓶(落語家) - 兵庫県西宮市の自宅で遭遇。

- 駿河太郎(後に俳優) - 兵庫県西宮市の実家で遭遇。

- 陣内智則(お笑いタレント) - 大阪府大阪市のマンションで遭遇。

- 安寿ミラ(女優) - 兵庫県宝塚市の自宅で遭遇。

- 松岡由貴(声優) - タレントとして朝日放送(現:朝日放送テレビ)制作『おはよう天気です』のコーナー紹介中にスタジオ内で遭遇。

- 相武紗季(後に女優) - 小学3年生(9歳)のとき、兵庫県宝塚市の実家で被災。

- 佐藤江梨子(後にグラビアアイドル・女優) - 中学校1年生(13歳)のとき、兵庫県神戸市東灘区の実家で被災。

- 森山未來(後に俳優) - 小学4年生(10歳)のとき、兵庫県神戸市東灘区の実家で被災。

- 宮地真緒(後に女優) - 小学5年生(10歳)のとき、兵庫県洲本市の実家で被災。

- 辰巳琢郎(俳優) - 大阪市のホテルで宿泊中に遭遇。

- 杉良太郎(俳優) - 大阪市のホテルで宿泊中に遭遇。

- 椎名法子(後にタレント) - 小学6年生(12歳)のとき、大阪府交野市の実家で遭遇。

- 藤本綾(後にタレントを経て引退) - 小学6年生(11歳)のとき、大阪市の実家で被災。

- 川田裕美(後に読売テレビを経てフリーアナウンサー・タレント) - 小学5年生(11歳)のとき、大阪市の実家で被災。

- 浜口順子(後にタレント) - 小学3年生(9歳)のとき、大阪市の実家で被災。

- 西川きよし(お笑いタレント、一時は参議院議員だった) - 大阪市の実家で遭遇。

- 山田菜々(後にNMB48を経てタレント) - 2歳の時、大阪府大東市の実家で遭遇。

- 岡副麻希(後にフリーアナウンサー・タレント)- 2歳の時、大阪府富田林市の実家で遭遇。

- 村川絵梨(後にBOYSTYLEを経て女優) - 小学1年生(7歳)の時、大阪府大東市の実家で遭遇。

- 錦戸亮(後に俳優) - 小学4年生(10歳)のとき、大阪府門真市の実家で遭遇。

- 渡辺徹(俳優) - 兵庫県神戸市のホテルで宿泊中に遭遇。

- 高島忠夫(俳優) - 兵庫県神戸市の実家で遭遇。

- 藤原紀香(女優) - 兵庫県西宮市の実家で遭遇。震災が東京進出のきっかけになった。

- 森脇健児(タレント・マラソンランナー) - 京都府京都市のホテルで宿泊中に遭遇。

- 吹石一恵(後に女優) - 小学6年生(12歳)のとき、奈良県香芝市の実家で遭遇。

- 北川景子(後に女優) - 小学2年生(8歳)のとき、兵庫県神戸市の実家で被災。

- 戸田恵梨香(後に女優) - 6歳の時、兵庫県神戸市の自宅で被災。

- 宇垣美里(後にTBSテレビを経て、フリーアナウンサー・タレント) - 3歳の時、兵庫県神戸市の自宅で被災。

- 鈴木亮平(後に俳優) - 小学6年生(11歳)のとき、兵庫県西宮市の実家で被災。

- 高槻かなこ(後に声優・歌手) - 1歳の時、兵庫県神戸市の自宅で被災。

- パンプキンポテトフライ (お笑いコンビ) - 2人とも3歳の時に被災。

- 富栄ドラム(後に力士を経てタレント・俳優) - 2歳の時に被災。

- 水崎綾女(後に女優) - 5歳の時に被災。

- 安田裕己(後にお笑いタレント・安田大サーカス団長安田) - 20歳の時に兵庫県西宮市の自宅で被災。親友の自宅に駆け付けた際読売新聞に偶然撮影されている[165]。

- 有村架純(後に女優) - 1歳の時、兵庫県伊丹市の自宅で被災[166]。

アナウンサー・メディア関係者

- 桑原征平(当時:関西テレビアナウンサー) - 京都府京都市の自宅で遭遇。

- 増田一樹(当時:毎日放送アナウンサー) - 毎日放送泊まり勤務で遭遇。

- 毛利千代子(ラジオパーソナリティ) - 朝日放送(現:朝日放送ラジオ)制作『毛利千代子のおはようパートナー』の生放送中に遭遇。

- 道上洋三(朝日放送アナウンサー) - 朝日放送でアナウンス部勤務・『おはようパーソナリティ道上洋三です』の準備中に遭遇。

- 鳥木千鶴(当時:朝日放送アナウンサー)- 『おはよう天気です』MCで遭遇。

- 西野義和(当時:朝日放送アナウンサー)- 朝日放送でアナウンス部勤務で遭遇。被災直後『ANNニュースフレッシュ』の放送中、朝日放送のスタジオからリポートを入れた。

- 宮根誠司(当時:朝日放送アナウンサー)- 『おはよう朝日です』のMC出演の為、梅田のタクシー移動中に遭遇。

- 西本忠成(当時:日刊スポーツ芸能デスク)- ホテルプラザに遭遇。

- 植村なおみ(当時:読売テレビアナウンサー) - 兵庫県芦屋市の自宅で遭遇。被災直後『NNN報道特番』の放送中、生中継からリポートを入れた。

- 脇浜紀子(当時:読売テレビアナウンサー、後に京都産業大学現代社会学部現代社会学科教授) - 兵庫県尼崎市武庫之荘の自宅マンションで遭遇。被災直後『ズームイン!!朝!』の放送中、自宅から電話でリポートを入れ、阪神高速3号神戸線深江出入口周辺の橋脚倒壊現場に赴き取材を行った。

- 牧野誠三(読売テレビアナウンサー) - 兵庫県西宮市甲東園の自宅マンションで遭遇。

- 宮田修(当時:NHK大阪放送局アナウンサー、後に神職) - 『NHKニュースおはようきんき』担当準備中に遭遇。地震で第一報を伝えた。

- 林ゆり(フリーキャスター) - 読売テレビの『ジパングあさ6 OSAKA』のリハーサル中に遭遇。

- 道浦俊彦(当時:読売テレビアナウンサー) - 読売テレビのアナウンス部勤務で遭遇。

- 大橋雄介(関西テレビアナウンサー) - 関西テレビ泊まり勤務で遭遇。『めざましテレビ』第一報を伝えた。

- 三浦隆志(読売テレビアナウンサー) - 兵庫県芦屋市在住であったが、『ズームイン!!朝!』の中継出演の為、大阪府堺市に前入りし、中継現場へのタクシー移動中に遭遇。

- 名村美千代 - 『ズームイン!!朝!』のローカル天気コーナー担当のため三浦らと大阪府堺市の中継現場へ移動中に遭遇。

- 真下貴(当時:NHK神戸放送局アナウンサー) - 兵庫県神戸市のNHK神戸放送局に夜勤中で遭遇。