2024 R6年 8月20日 火

8月20日 岐阜 気温

| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |

| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雷 | 雷 | 曇り | 曇り |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

気温(℃)

| 朝までの最低気温 25.5℃ | 最高気温 37.0℃ | ||||||

| ||||||||

| 26.0 | 25.8 | 30.1 | 34.7 | 36.5 | 33.1 | 30.3 | 29.5 | |

| 湿度(%) | 81 | 82 | 62 | 53 | 46 | 52 | 67 | 65 |

| 露点温度(℃) | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 23.7 | 23.0 | 21.9 | 23.5 | 22.2 |

| 3時間降水量 (mm) | ||||||||

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.8 | 1010.8 | 1011.3 | 1009.5 | 1007.3 | 1008.2 | 1010.2 | 1010.1 |

(-0.1) | (---) | (+0.5) | (-1.8) | (-2.2) | (+0.9) | (+2.0) | (-0.1) | |

| 海面気圧(hPa) | 1012.8 | 1012.8 | 1013.3 | 1011.4 | 1009.2 | 1010.1 | 1012.2 | 1012.1 |

| 風向(16方位) | 北北西 | 東北東 | 北 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 |

| 風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |

| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| 不快指数 | 76 | 75 | 80 | 84 | 86 | 82 | 80 | 79 |

2023年08月20日の天気概況

九州から東北南部は午前中から気温が急上昇。

気温を観測する914地点のうち755の地点で真夏日、182の地点で猛暑日を観測

兵庫県福崎では38度9分と全国一番。午後は局地的に雨雲発達。

岐阜県の樽見で夕方に1時間に50.0ミリの非常に激しい雨。

今日8月20日(火)の天気予報

西日本や東海で断続的に雨 関東も大気不安定

2024/08/20 05:45 ウェザーニュース

・関東は一旦回復しても油断は禁物

・北海道 雨の後は秋の空気に

今日8月20日(火)も西日本〜東日本は南から流れ込む湿った空気の影響を受けやすい状況が続き、雨の降る所が多くなります。今朝も名古屋周辺などで土砂降りの雨となっています。九州などは猛暑となる一方、北海道は涼しくなります。

» GPS検索 ピンポイント天気予報

西日本や東海は断続的に雨

近畿や東海では日差しが乏しい分だけ気温は上がりにくく、30℃を少し超えるくらいです。一方、天気の回復が早い九州などでは気温が高くなり、最高気温は福岡で37℃、熊本で38℃の予想で、体温を超えるような危険な暑さになる所もありそうです。

世界最高齢スペインの117歳女性が死去 兵庫の女性が最高齢に

117歳で存命中の世界最高齢としてギネス世界記録に認定されていたスペインのマリア・ブラニャスモレラさんが亡くなった。家族が20日、SNSで明らかにした。

国際研究者団体「ジェロントロジー・リサーチ・グループ」によると、ブラニャスモレラさんの死去により、兵庫県芦屋市在住の116歳の糸岡富子さんが世界最高齢になるという。

AFP通信によると、ブラニャスモレラさんは1907年3月4日、家族がメキシコから米国に移住した直後に米サンフランシスコで生まれ、1915年にスペインに移った。この約20年間は、スペインの介護施設で暮らしていたという。(ベルリン=寺西和男

雑学

https://netlab.click/todayis/0820

8月20日は何の日?

蚊の日

1897(明治30)年8月20日、イギリスの医学者で細菌学者でもあったロナルド・ロス博士が

したことにちなんで記念日が設けられております。

この発見により

事実を突き止めたロス博士は、以後のマラリア感染症予防に大きく貢献した功績が讃えられ1902(明治35)年にはノーベル生理学・医学賞を受賞しております。

8月20日は世界的にも

World Mosquito Day

通称世界蚊の日

としてマラリアに関する予防知識に関するのイベントが開催されております。

NHK創立記念日

出典:NHK

1926(大正15)年8月20日、社団法人として

が設立されたことにちなんで同協会が記念日に制定しております。

同協会設立以前から

- 東京

- 大阪

- 名古屋

の3都市では放送が行われておりましたが、全国各地から寄せられた

という声や、同協会の国際放送を視野に入れた展開が政府から期待され、全国統一の放送組織を作ることを目的に各放送局を1つにまとめたかたちで組織化されました。

NHKはNippon Housou Kyoukaiのアルファベット頭文字の略称で、

されております。

海外向けには協会名を英訳したJapan Broadcasting Corporationの略称JBCが使用されております。

交通信号設置記念日

1931(昭和6)年8月20日、東京の

- 尾張町交差点

- 現:銀座4丁目交差点

- 日比谷交差点

- 京橋交差点

をはじめとした34箇所に

ことにちなんで記念日が設けられております。

当時は

でした。

が、信号機が設置された当初は

- 赤:止まれ

- 黄:注意

- 青:進んでOK

の意味自体が浸透していなかったため、結果として信号無視が相次ぎ事故も多発しておりました。

余談

横型信号機の青 黄 赤の順は日本が左側通行で右座席の車が一般的なため

ためとされております。

右側通行を採用している国の多くは

になっております。

璃カレー」の認知を目的として、料理長の誕生日となる

8月20日に新九協同株式会社が記念日に制定しております。

親父の日

ファミリービジネスの事業継承を対象としたコーチ型親父塾を主宰している株式会社トップコーチングスタジアムが【お(0)や(8)じ(2)】の語呂合わせにちなんで8月20日に記念日を制定しております。

リーブ21・発毛の日

発毛事業を展開している株式会社毛髪クリニックリーブ21が【は(8)つ(2)もう(0)】の語呂合わせにちなんで8月20日に記念日を制定しております。

広島新交通1号線が開業

1994(平成6)年8月20日、広島県の広島高速交通

が開業しました。

広島市中区・本通駅〜安佐南区・広域公園前駅を結ぶ電車は新交通システムと呼ばれる

自動案内軌条式旅客輸送システム

が採用されております。

Automated Guideway Transit

操縦を主に管理センターで行う

自動運転システム

を指しております。

広島新交通1号線は

- 明日

- トラム

- 路面電車

をかけ合わせた造語アストラムラインの愛称で親しまれております。

タレント誕生日

https://netlab.click/todayis/0820#yuumeizin

アグネス・チャン

- 1955年8月20日

- 歌手

- タレント

梅宮アンナ

- 1972年8月20日

- ファッションモデル

- タレント

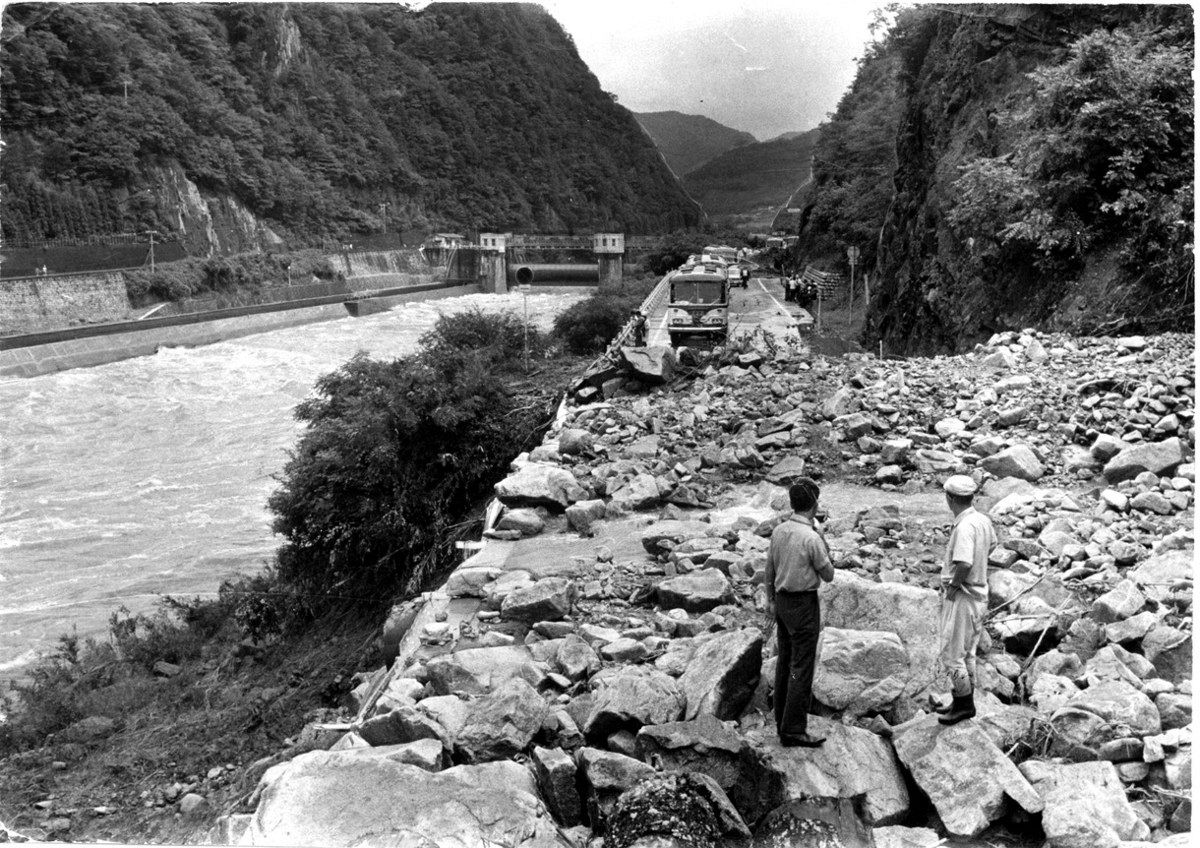

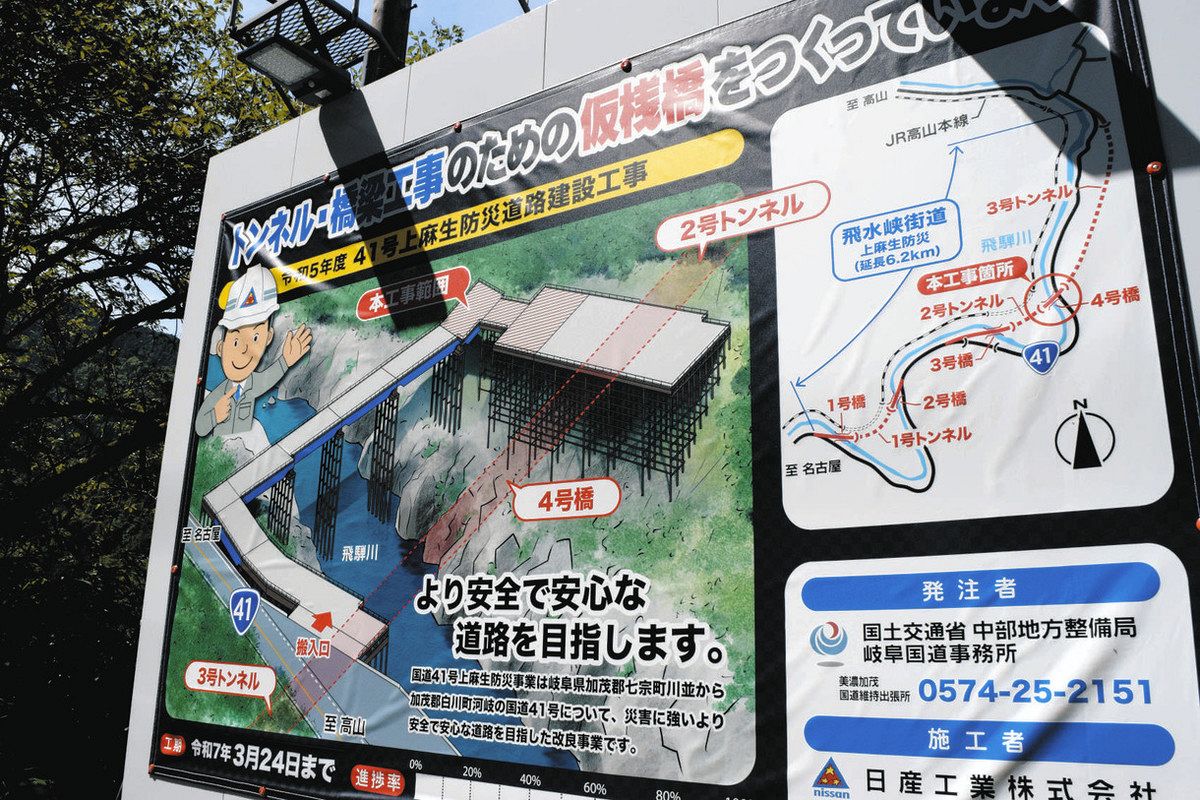

飛騨川バス転落事故(昭和43年)

飛騨川バス転落事故(8月17日豪雨災害)(昭和43年)

観光バス2台が、集中豪雨による土石流にのまれて飛騨川へ転落。104人の生命が奪われた。

昭和43年8月18日午前2時11分、加茂郡白川町地内の国道41号での出来事である。荒れ狂う飛騨川に転落したのは、乗鞍岳の観光登山に向かい、豪雨のため登山を断念して引き返す途中の観光バス2台であった。

折から県内(奥美濃)は時間雨量149ミリという、岐阜地方気象台始まって以来の集中豪雨。転落したバスからは、わずか3人が奇跡的に助かっただけであった。一か所のバス事故で104人もの犠牲者が出たのは史上初めてのことであり、きわめて悲惨な事故となった

...

飛騨川バス転落事故

| 飛騨川バス転落事故 | |

|---|---|

「天心白菊の塔」から5号車が発見された飛騨川河岸付近を臨む。 | |

| 場所 | |

| 座標 | 北緯35度33分37.0秒 東経137度11分2.6秒座標: 北緯35度33分37.0秒 東経137度11分2.6秒 |

| 日付 | 1968年(昭和43年)8月18日[2] 2時11分[2] (JST) |

| 概要 | 国道41号(64.3キロメートル付近)で土砂災害の影響により走行不能に陥った観光バス2台が山斜面の沢で発生した土石流に押し流されて飛騨川に転落し水没。乗客乗員計107人が濁流に飲み込まれ消息不明となった。死者104人。負傷者3人[2]。 |

| 原因 | 集中豪雨によって河岐山・西側斜面の沢(標高380メートルから490メートルの間)で発生した大規模な土石流[3] |

| 死亡者 | 104人(うち遺体未発見者8人)[4] |

| 負傷者 | 3人[4] |

| 被害者 | フリーペーパーが主催した観光バスツアーの客、添乗員、バス乗務員[2] |

| 損害 | 岡崎観光自動車所属の観光バス2台[4] |

| 対処 | 自衛隊、警察、消防などによる飛騨川・木曽川の下流域から伊勢湾までの範囲で48日間に亘る大規模な行方不明者の捜索活動を実施[5]。上流ダムの放流を一時的に堰き止め、飛騨川の水位を下げて捜索活動を敢行[6][7]。事故後に雨量通行規制の導入、道路管理の見直し、パトロールの強化、関連機関との連絡強化、気象通報の徹底などが図られた[8]。 |

| 賠償 | |

飛騨川バス転落事故(ひだがわバスてんらくじこ)は、1968年(昭和43年)8月18日未明、岐阜県加茂郡白川町河岐の国道41号において発生した土砂災害によるバス転落事故である[2]。

名古屋市内から乗鞍岳へ向かっていた観光バス15台のうち、岡崎観光自動車所有の2台のバスが、集中豪雨に伴う土石流に巻き込まれて、増水していた飛騨川に転落し水没、乗員・乗客107人のうち104人が死亡した[2][12]。

この事故は、日本のバス事故史上における最大の事故となった[13]。世界のバス事故史上においても最大級に分類される事故である[12]。

事故に至るまでの経緯

[編集]以下、時刻は24時間表記とする。国道41号のキロポスト数値(キロメートル=km)は事故当時のものを基準に記載する。2022年現在の事故現場のキロポスト数値は、事故当時よりも約4 km短くなっているが、起点は名古屋市東区泉1丁目の高岳交差点のままである。概略については後述の#時系列表を参照のこと。

タウン誌の「乗鞍雲上大パーティー 」計画

[編集]犠牲者を出したバスツアーは、名古屋市で団地や集合住宅の主婦を対象に無料新聞「奥様ジャーナル」(現・奥様ジャーナルプラス)を発刊していた「株式会社団地新聞・奥様ジャーナル社」(現・奥様ジャーナルプラス社)[注 1]が、読者に対するサービスの一環として観光バスツアーを企画し、催行されたものだった[2][14]。奥様ジャーナル社が読者に旅行先のアンケートを取ったところ、乗鞍岳へのバス旅行を希望する人が圧倒的に多かったことから、7月10日に同新聞社が主催し、名鉄観光サービスと共催で乗鞍岳ツアーを実施することが決定された[2]。ツアー名は「海抜3000メートル乗鞍雲上大パーティー」と銘打たれ[2][12]、ツアー全般の管理を奥様ジャーナル社が、バスの運行管理と手配を名鉄観光サービスがそれぞれ担当することになった。こうした経緯からツアー参加者の大半は、名古屋周辺の団地に住む「奥様ジャーナル」の読者とその親族や友人だった[2][14]。

高度経済成長期のレジャーブームの中で、標高3,000 m峰の乗鞍岳山頂近くまで乗り入れ可能な乗鞍スカイラインが整備されたことで、乗鞍岳登山ツアーに注目が集まっていた。加えてお盆休みの週末を利用した日程で、居住する団地内からの送迎が付き、参加費は大人1人につき2,000円(子供は減額)と手頃な価格だった。さらにくじ引き大会・御土産・弁当などの特典もあり[12][14]、手軽に参加できる家族向けの企画であった[14]。ツアーの募集広告は紙面で2回のみの掲載だったが、申し込み者数は主催者の予想を大きく上回り、最終的には名古屋市内の団地や共同住宅を中心に750人以上が参加することになった[2][12][14]。

このため主催者は、あらかじめ手配した岡崎観光自動車(現・名鉄観光バス)の貸切観光バス6台の他に、名古屋鉄道系列のバス会社から追加で手配した。知多乗合2台、東濃鉄道2台、名古屋観光自動車(現・名鉄観光バス)5台を加え、合計4社・15台でツアーバスが運行されることになった[15]。

確定した予定では、8月17日夕刻に名古屋市内の各団地に割り当てられた各車両が計42か所の集合場所で予約客を乗せ、愛知県犬山市内の駐車場で21時30分に全車が集合し、休憩の後22時に出発する。その後は岐阜県に入って国道41号を飛騨川の日本ライン沿いに北進し、美濃加茂市美濃太田、白川町、下呂町、高山市、平湯などを経由して畳平に翌18日3時30分から4時にかけて到着。その後は山頂を目指し、御来光を迎える。山頂付近でパーティーを開き、畳平を10時30分もしくは11時に出発。14時頃に下呂温泉に到着して昼食を兼ねた休憩を取り、18時頃に犬山市に到着。その後は各団地ごとに解散という旅程だった[2]。車中泊を含むとはいえ片道160 kmの行程で、中京地区のベテランのバス運転手たちにとっては「定番コース」ともいうべき通り慣れた道だった。

ツアー主催者は7月28日 - 29日に全行程の現地調査(下見)を実施し、前日には添乗員会議を開いて配車計画や日程等の最終打ち合わせを実施していた[16]。

当時の気象状況

[編集]

8月17日の朝における中部地方一帯の天候は、名古屋市周辺を含め、日本海を50 km/hで北上する台風7号の影響で、にわか雨が降るぐずついた天気だった[17]。岐阜県下も例外ではなく、雷雲が発達し、山間部を中心に朝から雷雨が降っていた[17]。このため岐阜地方気象台は9時30分に大雨・洪水注意報を発表し[17]、11時10分には大雨・洪水・雷雨[注 2]注意報を発表した[17]。しかし、午後に入ると雷雲は衰えて雨は小降りになり、場所によっては晴れ間も見えてきたので、レーダー観測とも照らし合わせ、17時15分に注意報は解除された[17]。その後、19時前に放送された天気予報は、岐阜県の天気は回復し翌朝は晴れる見込みと報じた[注 3]。

北海道西方の沖合い400 kmまで進んだ台風7号は、勢力を落として温帯低気圧に変わった[17]が、大陸に横たわる秋雨前線(寒冷前線)が東北地方から北陸・近畿を経て九州付近に伸び、それに向かって太平洋高気圧から暖かく湿った空気が「湿舌」の形で流入したため、夜に入って岐阜県中部上空の大気は非常に不安定な状態となり、飛騨地方の中央分水嶺南側を中心に直径数 km程度の局地的かつ濃密な積乱雲が多数発生した(現在でいう線状降水帯)[17]。これを捉えた名古屋地方気象台レーダーからの連絡を受け、岐阜地方気象台は20時に東濃・美濃および飛騨高山地方に対して雷雨注意報[注 2]を発表し[18][19]、22時30分には大雨警報・洪水注意報に切り替えた[18][19]。実際、岐阜県内では17日23時から18日24時までの1時間雨量が白川町三川小学校で75 mm(ミリメートル)[20]、上麻生78 mm[16]、そして郡上郡美並村(現・郡上市美並町)で149 mmと激しい雨量を観測し、過去の記録を大きく上回る集中豪雨となった[18][21]。

このため、日付が変わる前後から岐阜県内の山間部各所で被害が出始めていた[22]。加茂郡、武儀郡、郡上郡、益田郡、恵那郡で家屋の全半壊および流失104棟、床下浸水3,397棟、山崩れ235か所、田畑の冠水7,345 haなどの被害が相次ぎ、加茂郡白川町、川辺町、富加村などに災害救助法が発令された[22]。罹災世帯は3,979世帯、罹災者数は概算で17,890人に及んだ[22]。交通機関も被害を受け、鉄道では日本国有鉄道(国鉄)高山本線古井駅 - 下油井駅間で線路が崩落し、同線内で計15か所の不通区間が生じた[22]。また、国鉄越美南線(現・長良川鉄道越美南線)美濃太田駅 - 郡上八幡駅間でも線路浸水や道床流失、土砂流入などが各所で発生し、不通区間が生じた[22]。道路では419か所の損壊が発生し[22]。電話線も一般加入電話約3,200回線が不通となる被害を受けた[22]。一連の集中豪雨によって生じた本件事故を除く人的被害は、死者14人、負傷者5人で、未曾有の大災害となった[22]。

一方、ツアーを主催する奥様ジャーナル社長は、標高の高い地点に観光客を送迎するだけに台風7号の動きを気にしていた[2]。17日当日は3回にわたって日本気象協会東海支部に電話を掛け、乗鞍岳山頂および往復路の天候を照会している[2]。しかしながら主催者が気にしていたのは、あくまでも乗鞍岳山頂付近の天候が主であり、ツアーバスが走行する国道41号沿いの天候はあまり考慮に入れていなかった[16][23]。さらに主催者は、18時30分に目的地の天候を気象協会に電話で照会した(当日3回目)[15]。それによれば「乗鞍岳山頂の天候は、17日は北西の風で、にわか雨と濃霧(視程150 m)が残るが、翌日は西よりの風で霧のち晴れ、天候は回復する」という回答で[2]、明朝になれば乗鞍岳の天候は回復すると判断した[2]。さらに主催者は、18時に名古屋鉄道新名古屋駅案内所に電話をかけ、乗鞍岳夏期定期観光バス「のりくら号」の運行情報を問い合わせたところ、予定どおり夜行便が運行されることを確認した[15]。それらの情報を総合して予定通りツアーを行うことを決断したが、20時に発表された雷雨注意報、さらに22時30分に発表された大雨警報・洪水注意報は把握することができなかった[16]。17日に気象警報・注意報が発表されていなかったのは、17時15分から20時までの2時間45分の間のみで、1日を通してその大半が何らかの注意報や警報が発表されている状態だった[24]。

インターネットどころか携帯電話も全く存在せず、無線機もごく少数のバスにしか装備されていなかった当時、運行中のバスが即時的かつ能動的に最新の気象情報を得ることは不可能に等しく、車内でラジオ放送の気象情報を聴くか、中継地点で気象情報を得るなどの方法に頼るしかなかった[16][25]。

車団の出発から予定変更まで

[編集]乗鞍岳登山観光バスツアーの一行は、乗客・主催者・運転手・添乗員ら合わせて773人が参加するという大規模なバスツアーだった[26]。

車団の構成は、岡崎観光自動車の予備乗務員6人を乗せたライトバンを先導車とし、その後に各観光バス15台が続いた[16]。このうち一号車から七号車までの6台を岡崎観光自動車(四号車は欠番[注 4])、八号車と九号車の2台を知多乗合自動車、十号車と十一号車の2台を東濃鉄道バス、十二号車から十六号車までの5台を名古屋観光自動車がそれぞれ担当した[16]。各バス間の連絡係として、奥様ジャーナルと名鉄観光サービスの社員各1人が乗用車に乗り込み、車団の最後尾に着いた[16]。

バス主催者の奥様ジャーナル社長と名鉄観光サービス支社次長が乗った先頭の一号車を「本部車」とし、以降二号車から十六号車までの計14台には、運転手のほか交代運転手1人と添乗員1人がそれぞれ各号車に同乗した[16]。 先導する2台のライトバンが出発してから10分後の22時20分、15台のバス・長さ600 mの車列が犬山市を出発した[16]。

犬山市を出発した時点の天候は、曇っていたもののまだ雨は降っていなかった。22時30分に岐阜地方気象台から東濃・美濃地方に大雨警報・洪水注意報が発表され、その直後の22時40分頃にバスツアー一行が美濃加茂市内を通過したあたりから雨が降り始めた[16]。本部車の一号車は、夜も遅いことからマイクによる車内放送を早々に打ち切り、ラジオも切って走行していた[16]。22時58分、NHKラジオは臨時の気象情報を放送したが、ツアー主催者は大雨警報を把握することができなかった[16]。

車団は、50 - 51km地点の下麻生地内に差し掛かったところで激しい雷雨に遭遇した[16]。ワイパーを高速で作動させても拭いきれないほどの豪雨で、前方の視界はほとんど効かなかった。道路は冠水し、減速しなければ走れないほどの状態になった[16]。ツアー主催者は、その状況を一時的かつ局地的な豪雨であると判断し、断続的に走る稲光、降り続く豪雨の中を目的地に向かって進んでいった[16]。激しい雷雨は、一行が23時19分に飛泉橋(66.7 km地点)を渡る頃まで続いた[16]。ここまでの道中で道路状況に異常を認めるものは何もなく、同方向に進む他社の観光バスも多数あったことから、バスツアー主催者は特に前途に不安を感じず、車団はさらに北進した[16]。

車団は23時33分、加茂郡白川町坂ノ東の76.5 km地点にある最初の休憩地とした「モーテル飛騨」に到着した[16]。運転手たちにとっては慣れている道だったことから悪天候でも問題なく走行し、「モーテル飛騨」までの行程はほぼ予定通りだった。モーテルの駐車場にはすでに40台ほどの乗用車や観光バスが駐車して満車になっており、路上にも多くの車が停まって混雑していたため、一行は道路上で縦一列に駐車しなければならなかった[16]。お盆休みの週末ではあったが、豪雨による道路状況の悪化が混雑に影響していることは明らかだった[16]。

バスツアーの主催者は混雑した駐車場の中に入り、他車から道路状況などを把握しようとした[16]。そこから得た情報によると、毎時50 mm以上という猛烈な豪雨の影響により、休憩地から北方に1.5 kmほど進んだ中山七里の入口にあたる78 km地点(下油井・坂東橋付近)で大規模な土砂崩れが発生して国道41号が通行不能になっており、復旧作業は夜明け以降に行われる見通しなど、休憩地以北の道路状況が極めて悪いとのことだった[16]。一行の先導を務めていた予備乗務員たちを乗せたライトバンが78 km地点に赴き、道路状態を実際に確認したところ、土砂崩れは両側車線を完全に塞ぐ大規模なもので、短時間での復旧の見込みが立たないことが判明した[注 5]。先導車は「モーテル飛騨」に戻って主催者にその旨を報告[27]。その情報を受けてツアー主催者2人が協議した結果、これ以上の運行を断念してツアーを1週間後に延期することとし、各号車は帰路の集合場所に指定していた各務原市の名古屋鉄道(名鉄)新鵜沼駅前まで引き返すことが決定された[16]。

主催者2人は、添乗員と運転手を集めて決定事項を説明し了解を得た[16]。その後、添乗員を通じて乗客にもツアー延期と出発地へ引き返す決定が告げられたが、それに異議を唱える者はいなかった[28][25]。下呂・高山方面への北進を諦めた車両は「モーテル飛騨」から次々と名古屋方面へ南進し始めた。どうしても北進する必要がある約20台の車両のみが駐車場に留まる状況だったことから、ツアー延期と出発地へ引き返す判断は、やむを得ない措置だと認識された[29][25][30]。

旅行を中断して出発地点まで引き返す決定に至った理由は、道中のさらなる道路状況の悪化が予想されるうえ、土砂崩れ現場(78 km地点)の復旧作業が夜明け以降に始まるとの見通しから、ツアーの目的である「乗鞍岳山頂で御来光を迎えること」が不可能となったためである[31]。こうして往路で通過してきたばかりの道中をやむなく引き返し、乗客を車中泊ではなく帰宅させるという決断が下された[注 6][31]。「モーテル飛騨」までの往路の道中で道路状況に異常はなく、国が設置し管理を行う国道に対する安心感も働いたことから、バスツアー主催者や運行者らが帰路に対して危険性を感じることはなかった[32]。しかしながら、この進路変更の決定は結果的に土砂崩れや土石流発生の危険地帯である飛水峡区間[注 7]に車団を導き、乗客を土砂災害に巻き込む最悪の判断となってしまった[33]。

帰路

[編集]日付が変わった8月18日0時5分、乗鞍岳登山観光バスツアーの一行は道路上で各車が反転し「モーテル飛騨」を出発。合計15台の車団は激しさを増す雷雨の中を名古屋への帰路についた[27]。このとき、一号車から五号車の計4台[注 4]の後ろに十四号車が入り、その後に六号車から十六号車の計10台が続いた[27]。5 kmほど南へ進んだ「七曲モーテル」で十四号車が休憩を理由に停車したため、六号車と七号車は十四号車を追い抜き、一号車から五号車を追随しつつ、計6台の車団を形成し先行していった(この岡崎観光自動車に所属する計6台の車団を第1グループと呼ぶ)[27]。八号車から十六号車の計8台は、十四号車に合わせて「七曲モーテル」前に停まり、その後に計9台の車団で走行を再開した(この別会社の混成である計9台の車団を第2グループと呼ぶ)[27]。

先行した第1グループの6台は、モーテル飛騨から南へ10 kmほど進んだ国鉄高山本線白川口駅前(66.8 km)を0時17分に通過し、同18分には飛泉橋(66.7 km地点)を渡った[27]。その時、第1グループは白川口駅前に他社の観光バスや乗用車が多数停まっている状況を視認していたが、道路状況の異常を認識していなかったために飛水峡区間へ向かって進んでいった[27]。通行規制は、飛泉橋を下呂方面に向かって渡る車両には「北進禁止」の看板が23時30分頃から警察によって掲出されていたが、名古屋方面に向かって南進する車両に対しては何も出されていなかった[27]。またこの時第1グループは、南進するにあたって第三者から何の警告も助言も受けなかった[34][23]。

一方、やや遅れて走行していた第2グループは、69.6 km付近を通過した際に、山側から道路上に土砂が流出している状況に遭遇した[35]。先頭の十四号車は土砂流出に遭遇しなかったが、十四号車を除く八号車から十六号車の計8台は土砂を避けて通行した[35]。0時20分頃、先頭の十四号車が白川口駅前に差しかかった時、運転手が駅前に停まっていた複数の観光バスの中に同方向へ進む同僚のバス2台(名古屋観光自動車)を偶然見つけたため、駅前に停車[27]。それに追随して他の8台も同駅前に停車した[27]。十四号車の運転手は同僚が故障などのトラブルに遭ったのかと思い、歩み寄って事情を聴いたところ、「この先の飛水峡方面の道路状況が悪化しているので運行を中止する旨を会社に連絡していた」とのことだった[27]。その旨を聞いた第2グループの他の運転手らは、会社への連絡などのために駅前の公衆電話に向かった[27]。そこへ、飛騨川の水位を警戒していた白川町消防団第二分団の消防団員が駅前に到着[36]。消防団員は駅北側の駐車場に停車していた車両に対して、飛騨川の増水に備えるためにその場からの退避を勧告し[36]、駅前の交通整理をしたのち、各民家の警戒と通行止め措置のためにその場を去った[36]。第2グループの運転手らは、飛水峡方面から白川口駅前へ北進してくる車両から直接情報を得たところ、やはり飛泉橋から南方の飛水峡区間では所々で土砂崩れがあり、道路が通行不能になっている箇所があることを知らされた[27]。これらのことから第2グループの運転手らは協議を行い、白川口駅前広場で道路が復旧するまで待機することを決め、深夜の豪雨をやり過ごすことにした[27]。以上のような経緯から、第1グループと第2グループで明暗が分かれる結果となった[27]。

一方、0時20分に飛泉橋を渡った第1グループ6台は、直後の65.25 km地点で小規模な土砂崩れに遭遇した[27]。土砂は山側の左車線を高さ64 cmで全面を塞ぎ、センターライン付近で高さ20 cmほどだった[27]。川側の右車線に土砂は被っていなかったが、頭大の石が十数個ほど転がっていた[27]。土砂と石は人力で取り除くことが可能だったので、運転手と添乗員らがずぶ濡れになりながら手分けして土砂をスコップで除去し、石を全て飛騨川へ落とした。そして作業終了から15分後に運行を再開した[27][37]。この時、反対車線(右車線)には北進する他社の観光バスや乗用車が待機しており、ツアー主催者や第1グループの運転手らは南方の道路状況に不安を感じることはなかった[32]。

0時40分、上麻生ダム付近から南へ1 kmほど進んだ64.17 km地点で大規模な土砂崩れが生じ、道路が完全に寸断されていたため、第1グループの6台は運行不能に陥った[注 8][38]。土砂崩れ現場で立ち往生した30台ほどの各車は、安全のために飛騨川寄りの右車線に停車した。そこへ1時頃、白川町消防団第二分団の消防団員が徒歩で現場へ警戒にやってきた[36]。同消防団は飛泉橋を渡って南進した車両を直接目撃していたため、南方の道路状況が改善したのかと思い、確認のために同現場付近へ向かってきた[36]。到着した消防団員は、土砂崩れ現場で立ち往生していた30台ほどの全車両に対し、さらなる溢水や落石の危険があるとして白川口駅方面への退避を勧告した[36][23][39]。第1グループの6台はこの勧告に従い、白川口駅方面へ2 kmほど戻ることにした[40]。

第1グループ先頭の一号車は、前方で木材を積載した大型トラックが川側の右車線を塞ぐ形で停車していたために、山側の左車線から同トラックを追い越して右車線前方に出ようとしたところ、がけ崩れの先端に出くわしてしまい、行く手を阻まれてしまった。二号車と三号車は一号車を追随していたので、3台のバスは大型トラックの真横の左車線に停まらざるを得なかった。一号車から三号車の3台は、安全な川側の右車線に移ろうにも、すでに五、六、七号車が大型トラックの真後ろの右車線に停まっており、さらには道路上での転回が不可能な道幅であったため、やむなく三号車から先に後退で左車線を移動し始め、その後に二号車、一号車が続いて後退した[40]。3台のバスは、右車線に移った後に一号車から先に後退を開始し「三、二、一」号車の車列で約100 mほど白川口駅方面へ移動を開始した[40]。一方、五号車から七号車の3台は、同現場からは大きくは後退せず、停車位置を前後に微調整した以外は当初の位置を保った。その結果、三号車から一号車は車団最後尾の七号車の後ろに着く形となり、五号車が車列の先頭に出て「五、六、七、三、二、一」号車の順になった[注 4][40]。こうして第1グループ6台のバスは、各車が5、6メートルの間隔を取りつつ、飛騨川寄りの右車線に約100 mの長さで停車した[40]。先頭の五号車と六号車が停車した位置は、64.3 km地点の河岐山・西斜面に流れている沢の真横だった[40]。

車列の最後尾に着いた一号車は、白川口駅方面へ先行して大きく後退していったが、1時過ぎに64.45 km付近まで来たとき、その付近に立ち往生していた他の観光バスの間をすり抜けようとしたトラック2台が、両車ともに山側の左車線側溝に脱輪した[41]。これらを救援しようと他のトラックが脱輪車をけん引したところ、他の観光バスと接触事故を起こしてしまい、両側車線が全面的に塞がれた。その間にも南進する他車が接触事故現場へ続々と走ってきて、付近は混雑状態となった[41]。その影響で一号車はそれ以上の後退ができなくなった。こうして第1グループの6台は1時間ほど、その場で身動きが取れなくなってしまった[41]。

こうした中、1時35分頃に64.3 km地点から約600 m北方の64.8 km地点でも土砂崩れが発生し、続けて1時50分頃には64.6 km地点でも土砂崩れが発生した[40]。これにより、第1グループの6台は車列の前後を土砂で塞がれ、完全に道路上で走行不能に陥ってしまった[40]。それでも一号車から三号車の各車は、土砂崩れの危険を避けようとバスの停車位置を微妙に変える措置を取った[42]。

豪雨が降り続く中、各号車の補助運転手は車外に出てヘッドライトを外し、崖を照射して土砂崩れや鉄砲水の警戒にあたった[40]。また、後方の状況を伝えるために三号車の運転手が先頭の五号車に向かい、六号車の運転手も対策を協議するため七号車に移動するなど、危険回避に向けた取り組みが行われた[40]。

乗務員らによる警戒が続く中で、七号車などの乗客らは前方に停まっている五号車と六号車をうらやましく感じていた[30]。なぜなら、前の2台が停まっている場所には山の斜面から土砂や小石が落ちて来ないのに、自分たちが停まっている場所には頻繁に細かい土砂や石が落ちてきており、不安と恐怖を感じていたためだった[30]。このため「五号車と六号車は場所がいい」などと車内では話されていた[30]。64.3 km地点の沢については、運転手らにはその状態がよくわからなかった[40]。暗闇の中で鬱蒼と生い茂る木々に覆われた沢はその姿を隠していたが、土砂が堆積した崖や法面よりは危険は少なそうだった。この時点では土砂などは落ちてきてはおらず、とりあえず安全な地点のように思えた。消防団からの助言でも、金網で斜面を覆っていたり土砂が剥き出しになっていたりする箇所よりかは安全性が高いとされており、五号車と六号車はその場所から後退しなかった[43]。

事故発生

[編集]

第1グループの計6台の観光バスが国道41号で走行不能に陥ってから1時間半が経過しても、雨は依然として雷を伴って激しく降り続いており、1時からの1時間雨量は白川町で37 mm、上麻生で41 mmを記録していた[40]。バス乗務員たちは最大限に土砂災害を警戒していたが、その最中の2時11分[注 9][44][45]、五、六、七号車が停車していた64.3 km地点で河岐山・西斜面の沢の上流、標高440 - 490 m付近[46]、国道41号からの直線距離にして606 - 695 mの範囲で[46]、長さ約100 m、幅約10 mの岩盤崩落が起き、地鳴りとともに巨大な土石流が発生した[46]。推定3,000から7,000立方メートル[1]、10 tダンプカーに換算して約500から1,000台分の岩石と土砂が流出した。巨岩と土砂は、約30度の山の急斜面を36 km/h(10 m/s)の速度で一気に滑り落ち、五、六、七号車を直撃した[46]。七号車は1 mほど横滑りしながらもガードレールに抑えられたが[13]、五号車と六号車は「メリメリ」という金属音を立てながらガードレールを突き破り、約15 m下の増水した飛騨川へ転落[40][13][19]、2台とも濁流に飲み込まれて乗客乗員もろとも消息不明となった[40]。五号車と六号車にはあわせて107人の乗員乗客が乗っていた[40]。事故現場付近の飛騨川は、普段ならば国道41号の50 m下を水深3 - 4 mで川の中央部だけに水が流れているが、事故当時は集中豪雨によって川幅いっぱいに川面が広がり、水深は30 m分も増水していた[13][47]。水面の高さは道路から15 m下にまで達していた[13][48]。土石流が収まった後の五号車と六号車が停まっていた場所には、740立方メートル分の巨岩と土砂が堆積し[1]、沢の水が川を作って滝となり、飛騨川へ激しく流れ落ちていた[12]。また現場のガードレールは、2台のバスが圧し潰したためか無惨にも折れ曲がり無くなっていた[23]。こうした大惨事にもかかわらず、運転手1人、添乗員1人、乗客1人の計3人(3人とも男性)が奇跡的に救助され[40]、白川町の病院に収容された[13]。いずれもバスの割れた窓ガラスから濁流の中に投げ出され、川岸に生えていた木の枝などに掴まり、自力で這い上がるか一般ドライバーに救助されるなどして生還に繋げた[13][19]。

事故発生時に車内で就寝している乗客も多かったが、予期せぬ大音響と震動で各号車の車内は総立ちとなり、特に大惨事を目の当たりにした七号車は騒然となった[13]。奇跡的に生還した3人のうちの一人である五号車の運転手は、バス転落の瞬間に車内の子供たちが上げた「アーッ!」という叫び声が耳から離れなかったという[13]。六号車の運転手は七号車から自車の最期を目撃し、五号車にいた三号車の運転手は消息を絶った[23]。

事故発生直後の2時15分頃、上麻生ダムから岐阜県警加茂警察署白川派出所に「国道41号で発煙筒のようなものが焚かれていて異常事態が発生したようだ」と通報が届いた[49]。通報を受けた駐在所員と白川町消防団員が現場に駆け付けようとしたが、土砂崩れと冠水の影響で事故現場に近付けず、状況を確認できなかった[50]。山を越えて迂回路で事故現場の確認に向かうことも検討されたが、危険性が高いと判断され一時的に断念した[49]。難を免れたバス乗務員たちは、いく度も発煙筒を焚いて事故発生を知らせると同時に、乗客を車外に誘導して安全確保に努めた。4人の乗務員が救助を求めるために2か所の崩落現場を乗り越え、飛騨川の対岸にある上麻生ダム見張所に向かった。同見張所で当直にあたっていた上麻生発電所職員は、乗務員4人の要請を受け、直ちに通信線でダム本部(上麻生発電所)に連絡するとともに、二次災害を防ぐために乗客乗員や一般ドライバーたちを見張所や水門機械室、資材倉庫へ誘導し、一時的に避難させた。上麻生発電所は、事故発生を岐阜県警本部へ通報した[12][13]。発煙筒は、国鉄高山本線の保線区員によっても確認され、区員は燈火を振って応答した。白川町消防団は、3時30分頃に白川町役場が白川町住民に避難命令を出した関係で各住民を避難場所に誘導する措置を取った[50]。5時頃、消防団員は再び発煙筒が焚かれていた場所へ確認に向かったところ、上麻生ダム付近でバスの乗客らから事故の発生を知らされた[23]。その後に150人の消防団員が事故現場へ救助に向かい、バスの乗員乗客ら約200人を1時間半ほどかけて3キロメートル先の白川町中学校体育館に避難させた[23]。救助に際しては、避難場所へ行くまでに流出した土砂や濁流をいくつも乗り越える必要があったため、ロープを何本も渡して避難の安全を図った。避難者の中には、互いの体をロープで縛り連なって避難するケースも見られた。一方で事故現場付近に再度赴いた派出所の駐在所員は、5時頃に消防本部から事故発生の情報を受け取り、国鉄白川口駅の鉄道電話で加茂署に通報した[49]。このとき警察専用電話は不通となっていた[49]。また上麻生ダムから通報を受けた岐阜県警本部は、県内の集中豪雨被害の対応に当たるために出動していた機動隊員30人のうち4人に対して急遽、飛騨川バス転落事故現場への転進を命じた[51]。それは転落事故から3時間29分が経過した5時40分のことだった。

事故は朝のニュースで全国に速報され、世間の関心は飛騨川の事故現場に集中した。

事故後

[編集]救出作業

[編集]

通報を受け、加茂警察署ほか4警察署機動隊、各地域の消防団、さらには陸上自衛隊第35普通科連隊[52]などが岐阜県から災害派遣要請を受けて救助活動にあたるなど、捜索活動を側面支援した。しかし、現場は飛騨木曽川国定公園にも指定されている名勝・飛水峡の上流部にあたり、両岸が深く険しく切り立った峡谷を形成していた。100名を越す乗員・乗客の安否はもちろん、車体すら発見できなかったが、事故翌日の8月19日10時30分頃、転落現場から約300 m下流で、五号車がタイヤを上にして車体を「くの字」に押し潰された状態で発見され、砂だらけの車内から3名の子供の遺体が収容された。このほか転落現場周辺で23名の遺体が発見されたが、六号車や他の行方不明者は発見できなかった。

普段から飛騨川は日本有数の急流として知られるが、豪雨に伴う激しい流れにより救助活動は難航する。しかし、行方不明者の家族は早急な車体回収と引き揚げを要請した。

これに応じて、上流にある名倉ダムも活用して上麻生ダムの放流を停止し、水が引くわずかな時間を利用してまだ発見されていない六号車の捜索を実施することになった。上麻生ダム直下の飛騨川の水位をゼロにするということから「水位零(ゼロ)作戦」[注 10]と名付けられた[要出典]この作戦は、上流の名倉発電所が発電をしている限りは名倉ダムの満水到達時刻を遅らせられること、名倉ダムから上麻生ダム間の飛騨川は蛇行を繰り返すため洪水到達時間までおよそ一時間かかること、上麻生ダムのゲートが莫大な水圧に耐えられる構造であるために可能な作戦だった。しかし、上流で雨が降ればこの作戦は遂行できない。

「水位零作戦」は21日深夜、県・警察・消防・自衛隊との合同連絡会議において提案され、翌22日朝8時0分をもって決行されることになった。

これに先立って、バスを引き揚げる重機を操作するため陸上自衛隊豊川駐屯地から重車両部隊が、また水中の捜索に対応するため海上自衛隊横須賀基地の潜水部隊が招集され、夜を徹して現場に急行した。22日8時0分、上流部で降雨がないことを確認し、作戦が始まった。以下に作戦の概要を時系列で記載する。

- 8:00 - 上麻生ダムのゲートを全開にして、上麻生ダム湖の貯水を全て放流する。同時に上流の名倉発電所では全出力運転を行い、名倉ダム湖の貯水を可能な限り使用し下流への放水を抑える。

- 9:50 - 名倉発電所の運転を急停止し、名倉ダムからの放流を開始する。

- 10:00 - 上麻生ダムのゲートを全閉にして、貯水を開始する。同時に上麻生発電所はダム湖から可能な限り取水を行って全出力運転を行い、ダム湖の満水を少しでも遅らせる。

このゲート全閉によってダム直下流の飛騨川は流量がゼロとなって、ため池のような状態になった。そして、六号車が転落地点から400 m下流の川底にて半分砂に埋もれ岩に引っかかった状態で見つかった。30分後の10時30分、ダム湖が満水になり危険な状態となったため、捜索隊全員に退避命令を下し、再度上麻生ダムは放流を始めた。

上麻生ダムは中部電力の発電専用ダムであり、洪水調節機能は持たない。しかも1926年(大正15年)完成と当時でも古いダム[注 11]である上、総貯水容量はわずか24万 tしかなく、豪雨時にはいつもゲートを全開にしていた。

後年の玄倉川水難事故の際にも取り沙汰されたが、洪水調節機能がなく貯水容量の少ないダムの場合、増水時におけるゲート閉鎖はダム本体の決壊という重大な影響を及ぼす可能性がある。しかし、この事故に際しては緊急事態であったことや、もはや生存者の発見は絶望的とはいえ、あくまで可能性がある人命救助のためという考え方による異例の緊急措置として行われ、難航する捜索活動に大きく貢献した。

「水位零作戦」は翌8月23日と24日にも再度実施された。川岸に引き揚げられた六号車は、屋根から窓付近までの車体上部が水平方向へ一直線に削ぎ落されたような状態となっていた。座席などの車内の物品もそのほとんどが流されて失われており、屋根のないオープンカーのような状態になった六号車は、五号車よりもさらに無残な状態だった。捜索の結果、車内からは子どもの1遺体が発見されただけだった。この車体の破損状況から、濁流による水圧がどれほど凄まじいものだったかを、改めて捜索隊に見せつけた。

辛うじて残っていた1体以外の遺体がすべて流されていたため、さらに下流の捜索が必要となり、今度は川辺ダムの人造湖である飛水湖にまで捜索範囲を拡大し、川辺ダムの貯水を全放流して湖を空にした。これは1937年(昭和12年)に同ダムが完成して以来、初の試みであった。こうして空になった飛水湖に捜索隊約1,000名が入って捜索を開始した。

被害と影響

[編集]行方不明者はすべて飛騨川に投げ出されており、事故の翌日には知多半島にまで遺体が漂着したため、捜索は下流の広い範囲にまで拡大された。最終的には、陸上・海上・航空自衛隊員9,141名をはじめ、警察・消防、バス会社・名鉄グループの関係者など、9月15日までに延べ36,683名、車両262台、ヘリコプター9機、船艇888隻などが投入され[53]、9月16日からは1日平均250名の規模で飛騨川・木曽川、さらには伊勢湾まで1か月以上にわたり捜索が続けられたが、難航する[54]。魚が遺体を食っているという根拠のない風評被害で伊勢湾の漁業従事者が打撃を受けるほどだった。[要検証]

多くの遺体は堆積した土砂に埋もれており、重機ですくっては消防車の高圧放水で洗い流すという措置までとられたが、最終的には8名が未発見のままとなっている。収容された遺体も腕だけが発見されたりするなど航空機事故さながらに損傷が激しく、DNA鑑定のない時代でもあり身元特定は困難を極め、取り違えによるトラブルまで起きた。

結果、2台のバスに乗っていた3歳から69歳の乗員・乗客107名のうち104名が犠牲になるという、バス事故および交通事故史上最悪の惨事となり、死亡率もほぼ100 %という前代未聞のものとなった。3名の生存者は五号車の運転手(当時30歳)と同じく五号車の添乗員(20歳)、家族4人でツアーに参加していた男子中学生(14歳)で、いずれも転落の途中に割れた窓から車外に投げ出されたことで立ち木などに引っ掛かり、奇跡的に生還している。助かった中学生は当時大幸住宅に両親と姉と共に住んでおり、家族全員をこの事故で失ったが、祖母や親戚の支えがあり、後に大学に進学している[55]。

乗客は大幸住宅、仲田住宅、千種東住宅、若水住宅、引山住宅、天神下住宅[注 12]の団地住民で、家族向けのツアーだったことから、4家族が一家全滅となった。そのうち、中日新聞の社員一家を除いた市営引山住宅の3家族は、いずれも旧満州からの引揚者だった。なお、生還した中学生と同い年であった別の団地住民の少年は、家族全員をこの事故で失い、事故から4年後の1972年6月に孤独感から自殺している[55]。

この事故は戦後の混乱が収まり、高度経済成長の中で、ようやく家族で旅行を楽しめるようになった本格的旅行ブームのなかでの大惨事だった。

産経新聞の記者が伝えたエピソードに次のようなものがある。

- 事故の一報を聞いて、大阪からタクシーを飛ばして現地に派遣された記者が、はるばる仙台から遺体安置所に駆けつけた男性と遭遇する。取材すると、名古屋の実家に帰省していた妻と娘2人が事故に遭遇し、一家で彼のみが残されたという。敬虔なクリスチャンなのか、妻の遺体が入った棺を前に「神の与えた試練です」とインタビューに極めて平静に応じていたが、記者が「ちょっと冷たすぎるのではないか」と思うほどの落ち着き払った態度だった。数日後、新たに女の子の遺体が事故現場近くで引き上げられたという情報が遺体安置所に流れ、多くの人が現場に駆けつけたが、その中にはあの男性もいた。彼は50 m上の国道41号から見る影もない遺体を見るや、瞬時に判別して娘の名を絶叫し、足場の悪い崖を一気に駆け下りて遺体に抱きつき、もらい泣きする周辺の救助隊員たちの手を借りることなく、号泣しながら道路まで駆け上がってきたという。

この男性のように家族をすべて失った人は少なくない。大幸住宅に住んでいたツアー主催の「奥様ジャーナル」社長も五号車に乗っていた妻と長男を失い、なおかつ大惨事の当事者として、被告人として法廷に立つこととなる

人に感染する寄生虫症の一種で

といった重い症状を引き起こす感染症。

古いイタリア語の

イタリア mal aria

に由来しております。